オーナーチェンジ物件は売れない?売却が難しいといわれる理由

インターネットなどでは、「オーナーチェンジ物件は売れない」のような情報もみられます。実際は絶対に売れないわけではありませんが、通常の不動産よりも売れづらい傾向はあります。

オーナーチェンジ物件の売却が難しいといわれる理由については、下記が挙げられます。

- 買い手が不動産投資家に限られるから

- 入居者が退去や内覧に応じるとは限らないから

- 買い手は住宅ローンを使って購入できないのが一般的だから

- 入居率が低いと利回りが高くても家賃収入を得ることが難しいから

上記のような理由から、オーナーチェンジ物件の売却は難航してしまうことも考えられます。

ここからは、オーナーチェンジ物件の売却が難しいといわれる理由について、それぞれ詳しく解説していきます。

買い手が不動産投資家に限られるから

オーナーチェンジ物件が売れづらい理由には、買い手が不動産投資家に限られることが挙げられます。

一般的に不動産の購入希望者は、自分や家族が居住することを目的として物件を探します。しかし、オーナーチェンジ物件の場合、基本的には居住ではなく収益をあげることを目的とするため、居住を目的とした人が購入希望者になることはほとんどありません。

また、「その物件が本当に収益をあげられる物件なのか」という目でみられるため、収益が見込めるようなオーナーチェンジ物件でなければ、さらに売却は難航すると考えられます。

入居者が退去や内覧に応じるとは限らない

オーナーチェンジ物件を購入した後に買主が住むためには、入居者に退去してもらわなければなりません。旧オーナーの売り手や新オーナーの買い手が一方的な都合で入居者を強制退去させることは困難であり、正当な理由も必要となります。

また、タイミングよく賃貸の契約期間が迫り退去する場合だとしても、入居者が内覧を許可してくれるとは限りません。

仮に入居者から内覧の許可をもらったとしても、生活感のある部屋を見て購買意欲がなくなってしまう買主もいる可能性があります。

このように、取引が成立しない可能性が高く、売却に多くの時間がかかってしまう恐れがあるため、オーナーチェンジ物件の売却は難しいといわれます。

買い手は住宅ローンを使って購入できないのが一般的だから

不動産を購入する場合、多くの人が住宅ローンの利用を検討することでしょう。しかし、住宅ローンは居住用の住宅を購入するためのローンであり、オーナーチェンジ物件のような収益物件の購入時には利用できません。

オーナーチェンジ物件を購入する際は、一般的に「不動産投資用ローン」を組みますが、住宅ローンに比べて金利が高い傾向があり返済期間も異なります。

不動産投資用ローンの返済期間は物件の耐用年数に基づいて決定されるケースが多いため、築年数が古い物件ほど返済期間も短くなる傾向にあります。

このように、居住用に購入予定の買主にとって不動産投資ローンは不利になりやすいため、結果的にオーナーチェンジ物件の売買契約が成立しないケースも少なくないのです。

入居率が低いと利回りが高くても家賃収入を得ることが難しいから

利回りが高い物件であれば買い手の目に留まりやすいと考えるかもしれませんが、それだけでは売れ残る可能性があります。利回りが高くても入居率が低い賃貸物件だと、家賃収入を得ることが難しく、買主から購入を敬遠されてしまうケースがあるからです。

オートロックマンションや2階以上の物件など、収益が見込めるオーナーチェンジ物件であれば入居率が高く、利回りが低くても需要が高くなるのが一般的です。

しかし、物件自体の条件が良くない場合には、収益の低さからオーナーチェンジ物件の購入に至らないことも考えられます。

なお、投資用物件の利回りの目安は、地域や個々の条件によって異なります。

一般財団法人日本不動産研究所がおこなっている調査では、賃貸住宅一棟の期待利回り※は東京(城南)で4.2~4.3%、地方都市では4.9~5.8%となっています(2021年4月現在)。

オーナーチェンジ物件の需要は利回り以外の要素にも影響されますが、4%前後の利回りがあれば投資価値は十分あるといえるでしょう。

参照:一般財団法人日本不動産研究所「不動産投資家調査(2021年4月現在)公表資料」

オーナーチェンジ物件の売却相場は通常物件よりも低くなるのが一般的

前提として、不動産の売却相場はその物件の需要によって変動します。需要が高ければ売却価格も高くなりますが、需要が低い物件の場合は売却金額も下がるのが一般的です。

そして、前述したように、オーナーチェンジ物件の売却は難しくなるのが一般的です。つまり、基本的にオーナーチェンジ物件は需要が下がりやすく、その分売却相場も下がりやすいといえます。

あくまで一般的な目安ですが、オーナーチェンジ物件は通常物件よりも10%ほど売却価格が下がる傾向があると言われています。

オーナーチェンジ物件の査定方法は大まかに2つある

オーナーチェンジ物件の査定方法は、大まかに2つあります。

- 直接還元法:賃貸経営で得られる収益と利回りから売却価格を算出する方法

- DCF法:今後得られる収益・売却価格を現在の価値に換算して計算する方法

これらは、不動産会社の査定でも使われる方法です。それぞれ詳しく解説します。

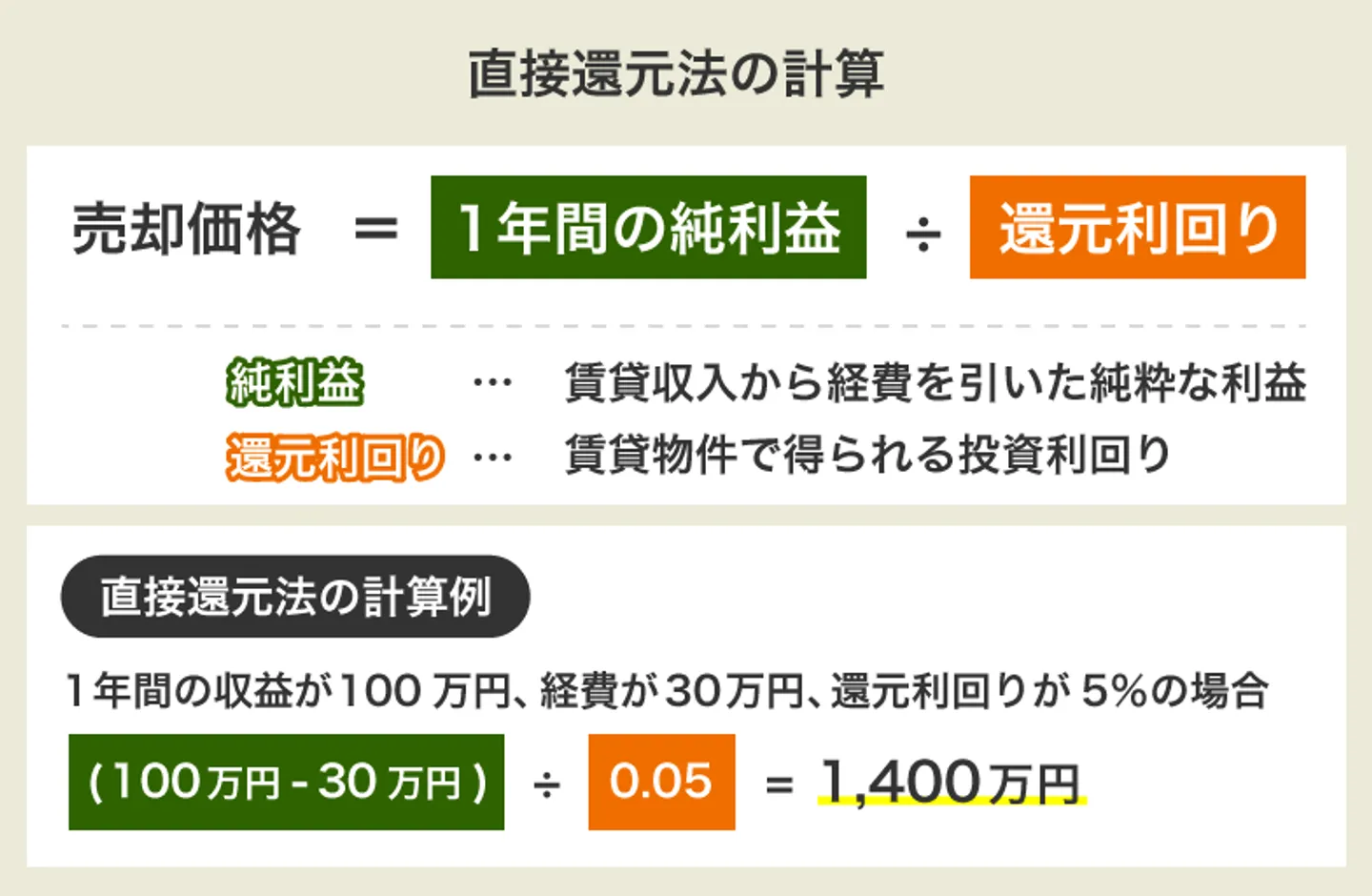

直接還元法:賃貸経営で得られる収益と利回りから売却価格を算出する方法

オーナーチェンジ物件の査定方法の1つ目は、賃貸経営で得られる収益と利回りから売却価格を算出する「直接還元法」です。

直接還元法では、オーナーチェンジ物件の売却価格を以下の計算式で計算できます。

直接還元法の計算式

売却価格 = 1年間の純収益 ÷ 還元利回り

「純収益」とは、賃貸収入から経費を引いた、純粋な利益のことです。

「還元利回り」とは、その賃貸物件で得られる投資利回りを意味します。

わかりやすいように具体例でみてみましょう。

・1年間の収益:100万円

・経費:30万円

・還元利回り:5%

このような賃貸物件の場合、次のような計算式になります。

・(100万円–30万円)÷0.05=1,400万円

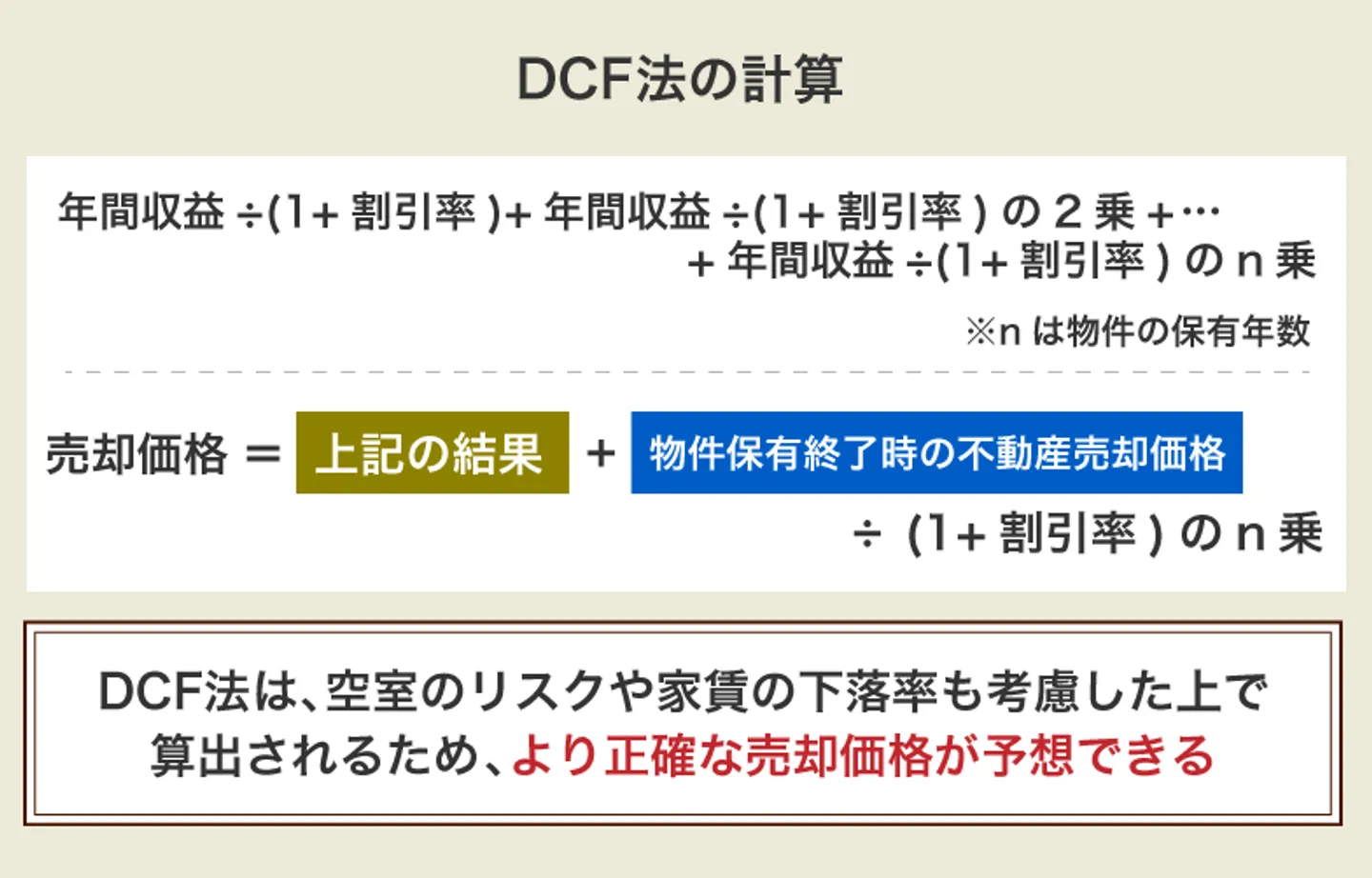

DCF法:今後得られる収益・売却価格を現在の価値に換算して計算する方法

オーナーチェンジ物件の査定方法の2つ目は、今後得られる収益・売却価格を現在の価値に換算して計算する「DCF法」です。

DCFとは「Discounted Cash Flow」の略称で、直訳すると「値引きされたキャッシュフロー」という意味になります。

DCF法では、直接還元法で想定されない空室リスクや家賃の下落率も考慮して算出するため、より正確な売却価格を予想可能です。

DCF法の計算式

・年間収益÷(1+割引率)+年間収益÷(1+割引率)の2乗+・・・+年間収益÷(1+割引率)のn乗

・売却価格=上記の結果+物件保有終了時の不動産売却価格÷(1+割引率)のn乗

nは物件の保有年数で、保有年数が5年の場合、5乗で計算は終わります。

ただし、DCF法は計算方法が複雑であるため、不動産会社などの専門家に計算を依頼することをおすすめします。

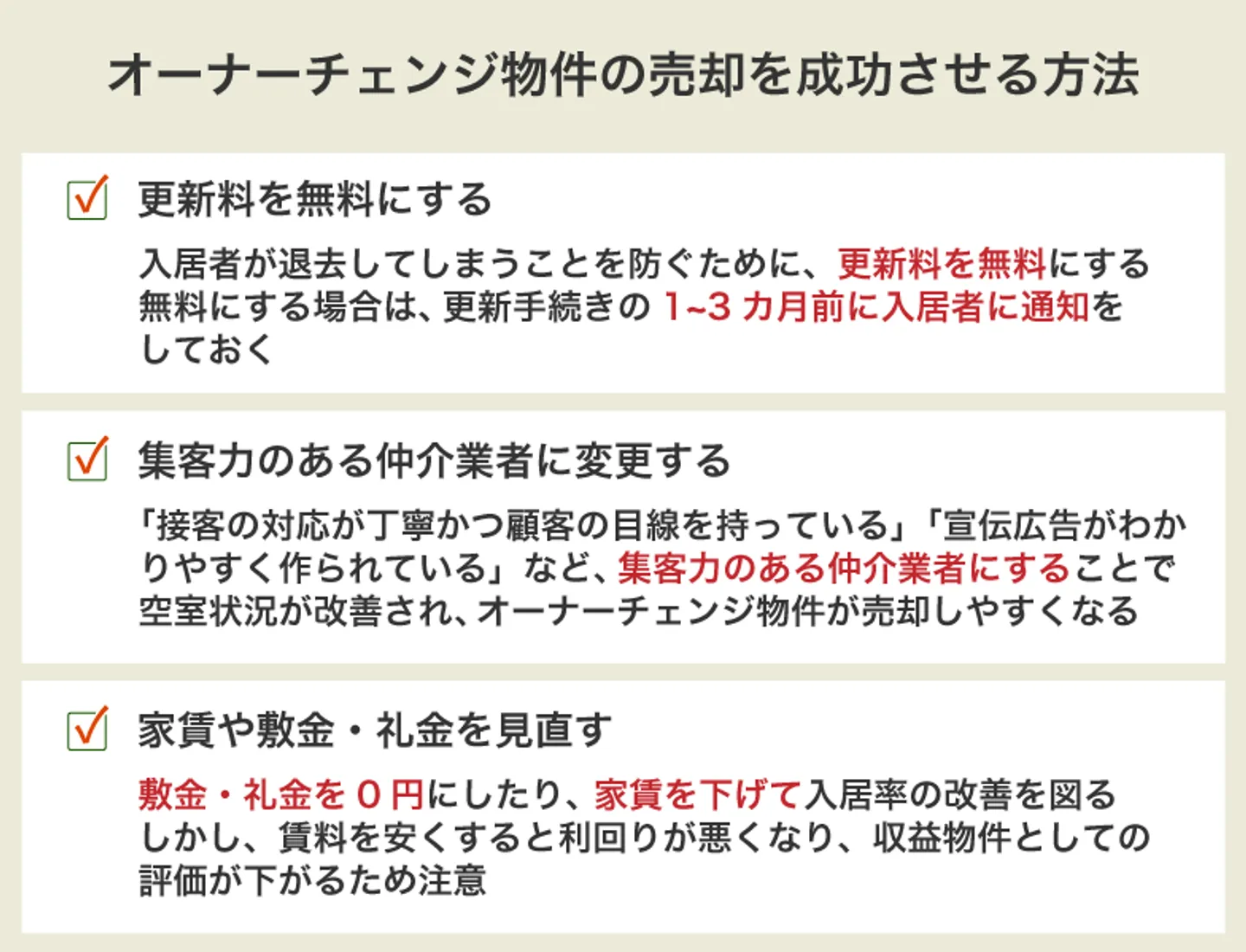

オーナーチェンジ物件の売却を成功させるための対策

オーナーチェンジ物件の売却は、多くの入居者に契約を更新してもらったり、新しい入居者を見つけることが重要です。安定して家賃収入が得られる物件であれば、収益物件として高く評価されるでしょう。

このような物件は、投資家やオーナーなどからの人気が高くなるため買主が見つかりやすい傾向にあります。

では、具体的にどのような工夫をすれば、契約の更新や新しい入居者の集客が可能となり、オーナーチェンジ物件の売却を成功させることができるのでしょうか。その方法としては主に下記が挙げられます。

- 現入居者の退去を避けるために更新料を無料にする

- 入居率を高めるために家賃や敷金・礼金を見直す

- 売却に至った経緯や理由を明確に買い手へ伝える

- 集客力のある仲介業者に変更する

現入居者の退去を避けるために更新料を無料にする

契約の更新期間が迫っている入居者がいる場合、更新料を無料にして住み続けてもらえるような対策をするとよいでしょう。

オーナーチェンジ物件を購入する買主にとっての不安要素は、入居者が退去してしまい家賃収入が得られないことが挙げられます。

売却前に入居者の契約更新を確約してもらうことで、オーナーチェンジ物件の購入を前向きに検討してくれる買主が見つかるかもしれません。

賃貸物件に関する更新手続きの通知は、通常1カ月〜3カ月前に郵送します。更新期間が近づいている入居者には「更新料を無料にする」という内容を早めに通知することも検討してみるのがよいでしょう。

入居率を高めるために家賃や敷金・礼金を見直す

オーナーチェンジ物件の売却を成功させるためにも、家賃や敷金・礼金の金額を見直す必要もあるかもしれません。

入居者が賃貸物件を選ぶうえで重視されやすい条件のひとつに「賃料の安さ」があります。また、入居時にかかる初期費用を抑えたいという人は、敷金・礼金が0円の賃貸物件を選ぶ人も多いことでしょう。

そのため、家賃を下げて敷金・礼金をなしにして、入居率を改善することも検討してみるとよいでしょう。

ただし、賃料を安くすると同時に賃貸物件の利回りも悪くなってしまうため、収益物件としての評価が下がってしまうケースも考えられます。

家賃や敷金・礼金の金額を見直す際は、入居率と利回りのバランスに注意しましょう。

売却に至った経緯や理由を明確に買い手へ伝える

オーナーチェンジ物件の購入希望者のなかには、「なぜこの安さで売るのか」のように考える人もいるかもしれません。その場合、「物件について何か隠していることがあるのではないか」のように疑われてしまい、購入に至らない可能性もあります。

そのため、オーナーチェンジ物件の売却を成功させるための対策として、売却に至った経緯や理由を明確に買い手へ伝えることも大切です。

たとえば、オーナーチェンジ物件の購入を検討する際に、買い手が注意する項目については下記が挙げられます。

- 賃料や立ち退きなどで入居者とトラブルが起きている

- 入居者から賃料減額交渉を受けている

- 日当たりや部屋の形状などが原因で入居者が現れづらい部屋がある

- 物件や設備に瑕疵がある

これらはオーナーチェンジ物件の購入を敬遠されてしまう原因にもなり得ます。敬遠されやすい原因がないのであれば、オーナーチェンジ物件の購入希望者に対して、これらについて事前に伝えておくのがよいでしょう。

集客力のある仲介業者に変更する

賃貸物件の空室にはさまざまな原因が考えられますが、その一つとして仲介業者の集客に問題があるケースが考えられます。

入居者の募集を仲介業者に委託しており空室状況が改善されないようであれば、別の仲介業者に変更する必要があるかもしれません。

集客力のある仲介業者を見極めるには、「接客の対応が丁寧であり、顧客目線を持っている」「宣伝広告がわかりやすく作成されている」などのポイントを見るとよいでしょう。

顧客に寄り添った環境や細やかな配慮がある仲介業者は、顧客を満足させることができるため集客力が高いといえます。

オーナーチェンジ物件の売却が難しいときには買取業者の利用も視野に入れる

前述したように、オーナーチェンジ物件の売却は難航しやすいです。そのため、所有している物件によっては、売却を成功させるための対策を講じたとしても、購入希望者がなかなか現れない可能性も0ではありません。

もしも、オーナーチェンジ物件の売却が難航した場合には、買取業者の利用も視野に入れてみるのもよいでしょう。

不動産会社のなかには、物件買取を行っている業者もあります。なかにはオーナーチェンジ物件の買取も対応する業者も存在し、そのような業者であれば買い取った物件を活用するためのノウハウがあると考えられ、売却が難航しているオーナーチェンジ物件であっても買取に期待できます。

買取までにかかる期間は業者によって異なりますが、一般的には数日〜1か月程度が目安と言われています。そのため、「なかなか買い手が現れない」「なるべく早く売却したい」という場合には、オーナーチェンジ物件の売却を買取業者に依頼するのも手です。

ただし、買取業者のデメリットとして、仲介よりも買取価格が安くなりやすい点が挙げられます。一般的には仲介で売却する場合の6割〜8割程度が目安と言われています。

実際の売却価格も業者によって異なるため、オーナーチェンジ物件を買取業者に売却する場合、複数の業者に査定を依頼したうえで、納得して売却できる業者を探すのがよいでしょう。

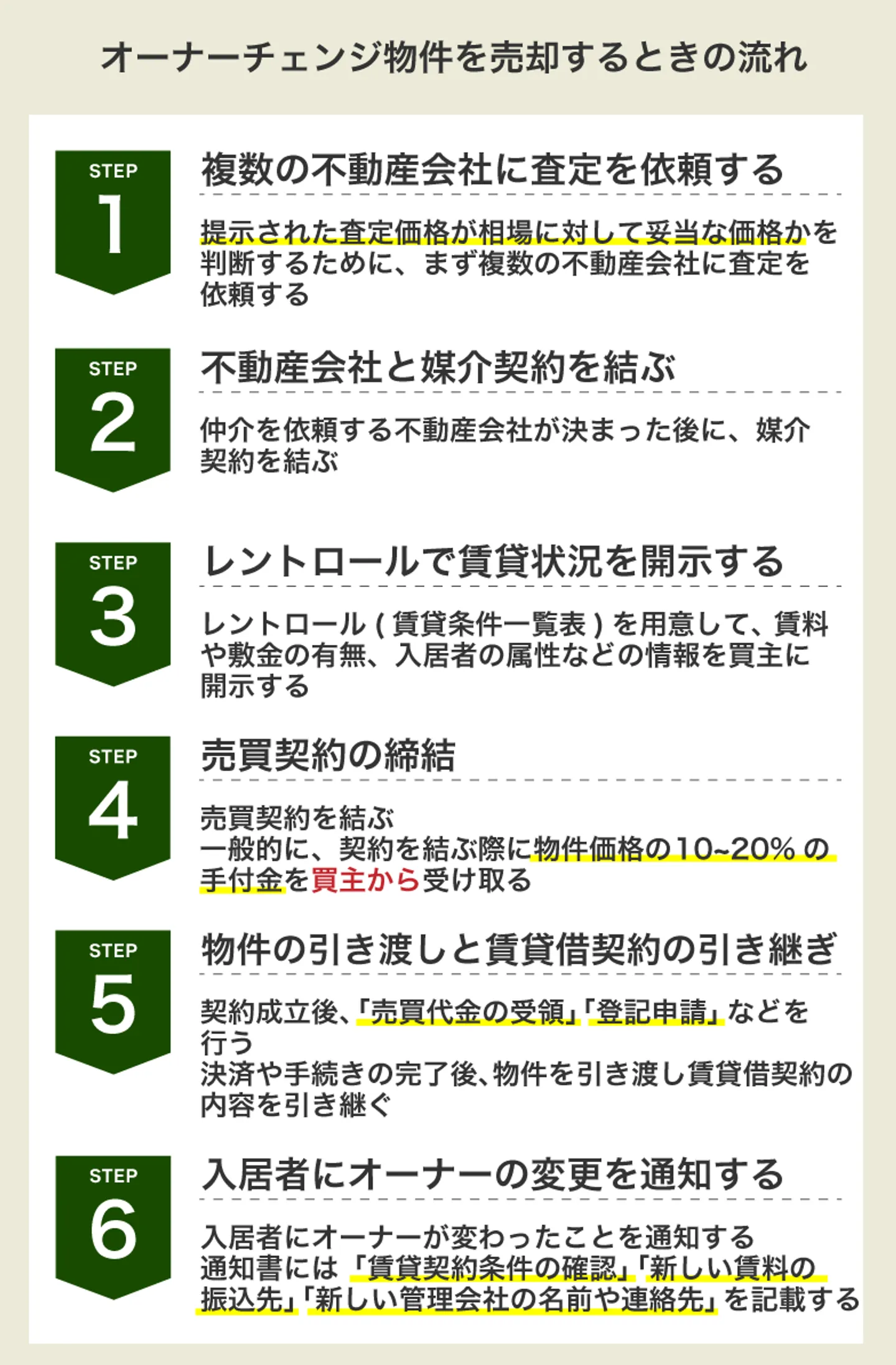

オーナーチェンジ物件を売却するときの流れ

オーナーチェンジ物件を売却するときの流れは、基本的に通常物件における売却の流れと大枠は同じです。

ただし、オーナーチェンジ物件の場合は、レントロール(賃貸借条件一覧表)を用意して物件の賃貸状況を開示したり、賃貸借契約の引き継ぎなどをおこなう必要があります。

次の項目から、オーナーチェンジ物件における売却の流れを時系列に沿って解説していきます。

複数の不動産会社に査定を依頼する

オーナーチェンジ物件の査定を依頼する際は、複数の不動産会社に査定を依頼しましょう。査定依頼を一社に絞ってしまうと、提示された査定価格が相場に対して妥当な価格なのか判断できません。

また、オーナーチェンジ物件の売買が得意な会社もあれば、不得意な会社も存在し、会社によって査定価格が異なります。

不動産会社と媒介契約を結ぶ

オーナーチェンジ物件の仲介を依頼する不動産会社が決まれば、媒介契約を結んで物件の売却活動を進めていきます。

媒介契約は「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

それぞれの契約内容における詳しい解説については下記の記事で取り上げているため、参考にしてみてください。

レントロールで賃貸状況を開示する

オーナーチェンジ物件の購入を希望する買主が現れたら、物件情報や賃貸状況を詳しく説明しましょう。

このときに、レントロール(賃貸借条件一覧表)を用意して賃料や敷金の有無、入居者の属性などの情報を買主に開示します。

もし家賃を頻繁に滞納する入居者やゴミ出しなどのルールを守らない悪質な入居者がいる場合は、隠すことなく買主に打ち明けることが大切です。

レントロールは管理会社が作成するのが一般的

レントロールは、賃貸物件の管理を委託している管理会社が作成するのが一般的です。管理会社から定期的に提出されているケースも多いでしょう。

物件売却の仲介を不動産会社に依頼した場合、仲介会社が売却活動用に作成する場合もあります。

書式や項目に法的な決まりはありませんが、おおむね次の項目が記載されています。

- 間取、面積(坪数)

- 賃料、敷金、礼金

- ㎡単価・坪単価

- 契約者(入居者)

- 契約開始日、契約終了日

- 賃料合計と平均㎡単価(坪単価)

- 戸数稼働率

- 保証会社

売買契約を締結させる

買主と交渉が終わり、お互いに契約内容や条件に納得できれば「売買契約」を結びます。契約を結ぶ際は、一般的に物件価格の10%〜20%程度の手付金を買主から受け取ります。

売買契約を結ぶと、気軽には契約を破棄できません。万が一、売主都合で契約を取り消す場合は、手付金の倍の金額を買主に支払わなければなりません。

そのため、売買契約の内容をしっかりと確認したうえで契約を結ぶことが大切です。

物件の引き渡しと賃貸借契約の引き継ぎをする

契約が成立し、売買代金の受領、登記申請(所有権の移転・抵当権の抹消登記)などをおこないます。決済や手続きが完了すれば、物件を引き渡し、賃貸借契約の内容を引き継ぎます。

賃貸借契約の引き継ぎについては、所有権の移転登記をおこなうことで継承されるため、特別な手続きは必要ありません。

買主が確認できるように、賃貸借契約の内容が記載されている書面を渡しておくとよいでしょう。

入居者にオーナーの変更を通知する

オーナーチェンジの所有権移転手続きが完了したら、入居者にオーナーが変わったことを通知しましょう。

通知書に記載すべき主な項目は以下の通りです。

- 賃貸契約条件の再確認

- 新しい賃料の振込先

- 新しい管理会社の名前や連絡先

次の項目から、それぞれ詳しい内容を解説します。

賃貸契約条件の再確認

オーナーチェンジをしたとしても、買主(新オーナー)は賃貸借契約をそのまま引き継ぐため、契約の内容は変更できません。

ただし、再確認のためにも契約期間や家賃、敷金・礼金の金額などの契約条件を記載するとよいでしょう。

その理由は、オーナーが変わったことによって、賃貸借契約も変更になるのかと疑問に思う入居者もいるかもしれないからです。

新しい賃料の振込先

オーナーが変わることで、賃料を振り込む口座も変わります。新オーナーの銀行および支店名、口座番号や名義人など正しい情報を通知書に記載することが大切です。

また、振込先を切り替える時期についても入居者に伝えておきましょう。

新しい管理会社の名前や連絡先

オーナーチェンジしたら、買主(新オーナー)が利用している管理会社に変更されるケースがあります。

この場合、入居者が前の管理会社に物件に関する問い合わせをしても、解約されているため対応してもらえません。

新しい管理会社の情報を伝えていないと、入居者に不安や不信感を与えかねないため、忘れずに引き継いだ管理会社の名称や住所、電話番号などを通知しましょう。

まとめ

オーナーチェンジ物件は、「買い手が不動産投資家に限られる」「買い手は住宅ローンを使って購入できないのが一般的」といった理由から売却が難航しやすいです。そのため、オーナーチェンジ物件を売却する場合、売却を成功させるための対策を講じておくのが大切です。

売却しやすいオーナーチェンジ物件は、収益が見込める物件です。そのため、多くの入居者に契約を更新してもらったり、新しい入居者を見つけたりすることが売却を成功させる対策になります。

とはいえ、対策を講じたからといって、必ずオーナーチェンジ物件を売却できるとも言い切れません。どうしても売却が難しい場合、買取業者に依頼することも検討するのが良いでしょう。

オーナーチェンジ物件についてよくある質問

利回りが低いオーナーチェンジ物件でも売却できますか?

利回りが低くても、需要が高くすぐに売却できる物件はあります。投資用物件は利回り以外に「入居率」も重要なので、賃貸物件として魅力が高く、すぐに入居者がつくような物件なら利回りが低くても売りやすいでしょう。

オーナーチェンジ物件を売却するときに必要なものはありますか?

通常の不動産売却で必要な書類のほかに、レントロール(賃貸借条件一覧表)を用意しておくとよいでしょう。レントロールは、賃料や敷金の有無、入居者の属性などの情報を記載した書類です。作成はあくまで任意ですが、物件の管理を委託している管理会社が作成しているケースもあります。

オーナーチェンジ物件をなるべく高く売るには、どうすればよいですか?

もっとも簡単な工夫は、なるべく高値で査定してくれる不動産会社に相談することです。不動産会社も各社に得意・不得意があるので、オーナーチェンジ物件が得意な不動産会社に売却を依頼するのが一番です。一括無料査定を利用して、複数の不動産会社にまとめて査定してもらいましょう。→

2分でわかる無料一括査定はこちら