所有している土地を半分だけ売却する方法2つのうち分筆する方法がおすすめ

所有している土地を半分だけ売却する方法は以下の2つがあります。

- 土地を分筆して売却する方法

- 土地に持分割合を定めて売却する方法

分筆とは、登記簿上の1筆の土地を複数の土地に分けて登記し直す手続きのことです。分筆を行うことで土地が物理的に分割され、それぞれ単独で所有できるようになるため、土地活用や売却が自由に行えるようになります。

分筆手続きを行って土地を半分ずつに分ければ、土地を半分のみ売却でき、残りの土地は自由に活用可能です。

一方、土地に持分割合を定めて売却する方法では、所有権のみを分割してから自身の持分(所有権)のみを売却します。土地の所有権を分割すると、その土地は複数人で共有することになります。

土地を共有名義に変更すると、土地全体の売却や活用方法を決める際に他の共有者の同意を得る必要がありますが、自身の持分のみなら単独で売却できます。持分割合が50%ずつになるように分割して50%のみ売却すれば、土地を物理的に分割せずに半分だけ売却可能です。

しかし、自身の持分のみを売却する方法だと、その持分を買い取った人が共有者に加わることになります。共有名義の土地は、共有者同士で土地の活用や処分を巡ってトラブルに発展しやすいです。そのため、所有している土地を半分だけ売却するなら、土地を分筆して物理的に半分に分けてから売却する方法がおすすめです。

持分割合を決めて土地を半分売却すると共有者が増えて権利関係が複雑になる

持分割合を決めて土地を半分売却する方法だと、第三者の共有者が増えて権利関係が複雑になります。さらに、共有名義の土地の共有者が亡くなって相続が発生すると、その共有者の相続人が新たに共有者として加わることになります。

もし、相続人が複数いる場合は、亡くなった共有者の持分を相続人同士で分け合うため、相続が発生するたびに共有者の人数が増えて権利関係が枝分かれしてしまうでしょう。

時間の経過と共に権利関係が複雑になると、土地を誰と共有しているのか分からなくなったり、共有者同士の関係が希薄化して連絡や話し合いができなくなったりして、土地の有効活用が困難になります。

そのため、土地を半分売却するのであれば、土地を分筆してから売却するのがおすすめです。

分筆とは登記簿上で土地を分ける分割方法

第三者に売却する際に、共有状態のままだと土地を自由に活用できなかったり、他の共有者とのトラブルに発展したりなどのリスクが大きいため、通常の相場では売却できない可能性が高いです。

しかし前述の通り、分筆をすれば登記簿上でもそれぞれ全く別の土地として扱われるため、下記3つのようなメリットがあります。

- 単独所有の土地として売り出せる

- 売却する際にほかの共有者から同意を得る必要がない

- 土地を手放さなくても共有状態を解消できる

ここからは、土地を半分売却する際に分筆がおすすめである理由を3つ紹介します。

単独所有の土地として売り出せる

分筆後の土地は単独所有となるため、通常の土地と同じ相場で売却できます。共有名義の土地のまま売却する場合、市場価格の1/2~1/3が相場です。

そのため、土地半分を売却する場合は土地全体の市場価格の1/4~1/6程度にまで落ち込むでしょう。土地を売却するのにも費用や税がかかるため、分筆せずに売却してもあまり利益を得られない可能性が高いです。

ただし、分筆後の土地の形や広さによっては、分筆前よりも価値が下がる可能性もあるため、分筆前に確認しておく必要があります。

売却する際にほかの共有者から同意を得る必要がない

共有名義の土地の場合、土地の全体を売却するには他の共有者全員の同意を得る必要があります。そのため、1人でも反対する共有者がいたり、連絡がつかない共有者がいたりすると売却できません。

自分の共有持分のみであれば売却可能ですが、前述の通り共有状態のままでは市場価格での売却は難しいほか、リスクが高い土地のため一般市場では買い手が付きにくいでしょう。

予め分筆し単独所有にしておけば、好きなタイミングで土地の売却ができます。共有名義の土地に比べて買い手もつきやすいため、他の共有者が土地の売却に反対している場合にもおすすめです。

土地を手放さなくても共有状態を解消できる

前述の通り、共有状態では土地活用の方向性が共有者間で異なったり、相続時に権利関係が複雑になったりしてトラブルが生じやすいです。

そのため、共有関係を解消したいがゆえに共有持分を売却する人も少なくありません。しかし、分筆であれば単独所有となるため、土地を手放さなくても共有状態を解消できます。

そのため、売却は急いでいないが共有状態は早めに解消したい人にもおすすめです。

半分に分筆した土地を売却する際の注意点

相続の場合でもそれ以外の場合でも、半分に分筆した土地を売却するケースは出てきます。しかし分筆した土地を売却するときは下記の注意点があり、状況によっては専門知識が求められる可能性も少なくありません。

- 接道義務に反する土地は建物を建築できない

- 分筆した複数の土地を同時には売却できない

- 売却までの間は固定資産税が高くなる可能性がある

次の項目では、それぞれの詳しい内容や対策について紹介します。

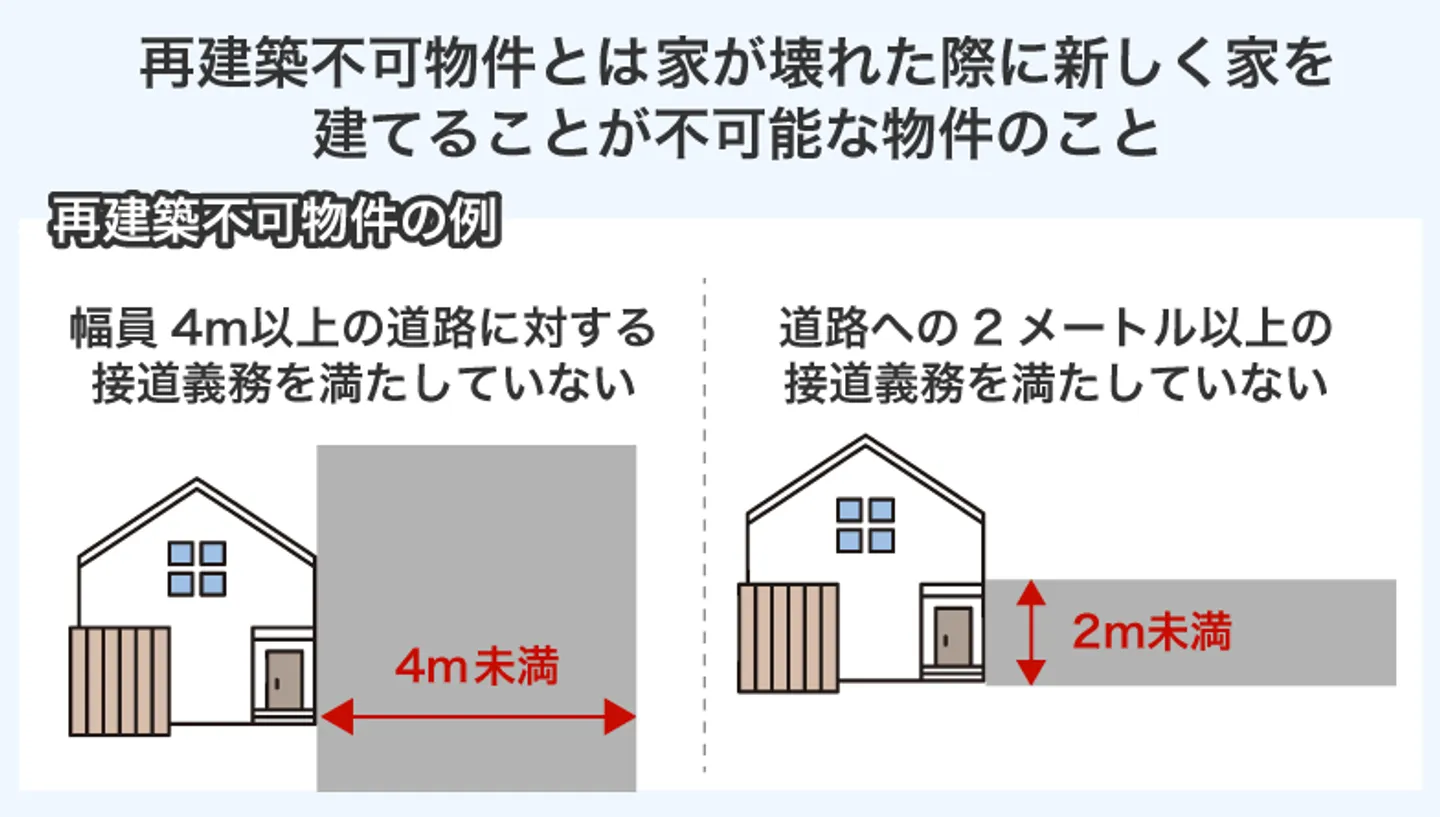

接道義務に反する土地は建物を建築できない

接道義務とは、土地が幅員2m以上の道路と4m以上接していなければならないというルールのことです。接道義務に反する土地の場合、「再建築不可物件」として扱われます。

もし、接道義務を満たさないように土地を分割してしまうと、建物を建築できないため、買い手が見つからなくなります。土地を半分に分割する場合は、分割後の土地が接道義務を満たすよう注意しましょう。

分筆した複数の土地を同時には売却できない

複数の土地を同時に売却することが認められているのは、国土交通大臣や都道府県知事から許可を受けて不動産事業を営んでいる業者のみです。

個人が複数の土地を同時に売却したり、複数の土地を継続的に売却したりすると、事業として不動産を売買しているとみなされ、宅地建物取引業法違反で罰せられる恐れがあります。

ただし、分筆した土地を1筆だけ売却したら、残りの土地が一切売却できなくなるというわけではありません。継続して土地を売却しているとみなされないよう、一定の期間を置けば残りの土地も売却が可能です。

しかし、その期間については明確に定められていないため、売却する際は不動産会社に相談してみましょう。

売却までの間は固定資産税が高くなる可能性がある

住宅が建っている土地は、住宅用地の特例が適用されるため、固定資産税の負担が軽減されます。しかし、土地の分筆によって住宅が建っている土地と建っていない土地に分かれた場合、住宅が建っていない土地には住宅用地の特例が適用されません。

そのため、固定資産税が最大6倍まで跳ね上がります。分筆後にすぐ売却できれば問題ありませんが、立地や建物の状態によっては長期間売却できない場合もあるので注意しましょう。

>>【優良業者をまとめて比較】不動産売却の一括査定はこちら

土地を半分に分筆して売却するのに必要な手順

共有名義の土地は、基本的に親族間で管理しているケースが多いため、分筆せず売却して第三者が加わると、権利関係が複雑になります。そのため、第三者に土地の半分を売却する方法として多いのは、分筆する方法でしょう。

土地を分筆してから売却する手順は以下のとおりです。

- 不動産会社に査定してもらう

- 共有持分の過半数の同意を取る

- 不動産会社と媒介契約を結ぶ

- 隣地の所有者立会いのもと測量する土地全体の境界をの確定

- 分筆案を作成する

- 分筆する土地の境界の確定

- 分筆登記

- 分筆した土地を売却する戦略を立てる

- 不動産会社に販促活動をしてもらう

- 土地の購入希望者と条件のすり合わせをする

- 購入者を売買契約を結ぶ

ここからは、それぞれの詳しい方法を紹介します。

不動産会社に査定してもらう

まずは、不動産会社に査定を依頼しましょう。不動産のプロに査定してもらうことで、適正な売却価格を把握できます。査定には「簡易査定(机上査定)」「訪問査定(詳細査定)」の2種類あります。

| 簡易査定(机上査定) |

現地を訪問せず、土地面積や所在地などのデータに基づいて簡易的に売却予想価格を算出する方法 |

| 訪問査定(詳細査定) |

現地を訪問して、土地の状態や周辺環境などの調査を行った上で、売却予想価格を算出する方法 |

複数の不動産会社(4~5社ほど)に簡易査定を依頼し、査定結果を比較・検討して、そのうちの1~2社に訪問査定を依頼しましょう。

共有持分の過半数の同意を取る

複数人で共有している土地を分筆する場合は、共有持分の過半数の同意を得る必要があります。以前は共有者全員の同意を得ないと分筆できませんでしたが、民法改正によって共有持分の過半数の同意で分筆が認められるようになりました。

もし、過半数の同意が得られない場合は、共有物分割請求をして土地の分割を交渉するという方法もあります。

不動産会社と媒介契約を結ぶ

複数の不動産会社に査定を依頼したら、その中で仲介を依頼したい不動産会社と媒介契約を結びます。

媒介契約とは、不動産を売却する際に売買の仲介を依頼する不動産会社との間で結ぶ契約です。不動産会社と結ぶ媒介契約には、大きく分けて「一般媒介契約」「選任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3種類があります。

| 媒介契約の種類 |

特徴 |

| 一般媒介契約 |

・複数の不動産会社に仲介を依頼できる

・自己発見取引(売主が買主と直接取引すること)が認められている

・売主に対して販売状況を報告することが義務付けられていない |

| 選任媒介契約 |

・仲介を依頼できる不動産会社は1社のみ

・自己発見取引が認められている

・売主に対して2週間に1回以上販売状況を報告することが義務付けられている |

| 専属選任媒介契約 |

・仲介を依頼できる不動産会社は1社のみ

・自己発見取引が認められていない

・売主に対して1週間に1回以上販売状況を報告することが義務付けられている |

それぞれの媒介契約の特徴を理解し、自分に合った方法で契約を結びましょう。

土地家屋調査士に測量を依頼する

不動産会社と媒介契約を結んだら、土地家屋調査士に測量を依頼しましょう。土地家屋調査士とは不動産の表示に関する登記の専門家で、分筆に必要な土地の調査や測量、登記申請を依頼できます。

土地の分筆を申請する際には、地積測量図(面積や隣地との境界などを測量して正確に記載した公的な図面)の添付が必要なので、分筆する土地を測量しなければなりません。

測量は自分で行うことも可能ですが、専門的な知識や道具がないと難しいので、土地家屋調査士に依頼するのが一般的です。

隣地の所有者立会いのもと測量し境界を確定する

土地家屋調査士に分筆の依頼をしたら、土地家屋調査士が役所や法務局などで土地の情報を収集します。

次に、土地の所有者や隣地所有者の立ち会いのもと現地調査を行い、土地全体の境界を確定します。土地を半分に分ける前に、隣地や公道などの境目を明確にすることでトラブルを防止できるからです。

土地全体の境界を確定する方法は、以下の2つが挙げられます。

測量により確定する

測量は、土地全体の境界を決める最も一般的な方法です。過去の図面や書類を確認し、隣人などにも境界の合意を取りながら境界確定測量を実施します。境界について合意が得られたら、境界標を埋設し、境界確定後の新たな図面や書類を作成していきます。

土地境界の測量は、分筆の手順で最も時間がかかる項目です。所有状況や形状、隣人との関係などの状況にもよりますが、数カ月ほどかかるケースが多いでしょう。

土地家屋調査士を選定したり、面談をおこなったりと測量までもいくつかの手順を踏む必要があるため、余裕を持ってスケジュールを組むようにしましょう。

各種確認書類により確定する

「数年前に境界確定の測量をした」など、比較的最近のデータがある場合は測量を省略することもあります。そのような場合は、次のような書類を参考に土地全体の境界を確定します。

| 確認書類 |

概要 |

| 確定測量図 |

隣人などの合意を得たうえで、すべての土地の境界が確定しているときに発行される書類 |

| 筆界確認書 |

隣接する土地の境界について、所有者同士で合意を交わしたことを証明する書類 |

| 境界確認書 |

隣接する土地の境界が確定したときに発行される書類 |

どの書類を用いるかは、作成時期や書類を作成した人、業者などによって異なります。

一般的に土地取引では、法的な効力がある「確定測量図」が用いられるケースが多いです。

確定測量図がない場合は、筆界確認書や境界確認書を用いて土地の確認がおこなわれます。

ただし、古い確認書の場合は境界標が無くなってしまっていたり、境界があいまいになっていたりすることがあるので、その場合は測量をやり直すことがあります。

分筆案を作成する

隣地との境界が確定したら、当事者と土地調査家屋士が土地をどのように分筆するのか話し合い、分筆案を作成します。

前述の通り、分筆後の土地の状態によっては資産価値が大幅に低下する恐れがあるため、分筆後の土地の形状や前面道路との接道状況にも注意が必要です。

そうならないためにも、土地調査家屋士とよく話し合って最適な分筆案を作成しましょう。

分筆する土地の境界の確定

分筆する前の土地全体の境界の確定ができたら、いよいよ分筆に移ります。土地の購入者や不動産業者などと協議し、どのような形で土地を分割するのか確定します。

土地の売却や相続、節税など、分筆の目的によって適切な分け方が異なるため、場合によっては税理士や弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。土地の分け方が決まったら、分筆案を作成し、境界点にコンクリートなどで永久境界標を埋設します。

分筆登記

分筆する土地の境界が確定したら、次は分筆登記です。必要書類を用意し、法務局で登記します。通常、分筆登記は測量を頼んだ土地家屋調査士や不動産業者が、連携している司法書士などに依頼し手続きを行ってくれるので、土地の所有者が自分で行うことはありません。

通常、登記に必要な書類は次のとおりです。

・登記申請書

・土地境界の各種確認書類

・地積などが確認できる測量図など

法務局の混み具合にもよりますが、通常、申請から1週間程度で登記が完了します。

分筆した土地を売却する戦略を立てる

分筆登記が完了したら、不動産会社の担当者と打ち合わせをして分筆した土地を売却する戦略を立てましょう。

最適な売却戦略を立ててもらうためにも、売主は自分の要望を担当者にしっかりと伝えることが大切です。

- 希望の売却価格

- 売却時期

- 販促方法(インターネットやチラシなど)

- 優先順位(できるだけ高く売りたいのか、早く売りたいのか)

- 他に希望すること

不動産会社に販促活動をしてもらう

売却戦略を立てたら、不動産会社が実際に販促活動を行いましょう。Webサイトやチラシなどに土地の売り出し情報を掲載したり、土地の購入を検討している人に紹介したり、オープンハウスを実施したりして分筆した土地の購入希望者を探します。

販促活動の状況は不動産会社からの報告で把握できます。専属選任媒介契約の場合は1週間に1回以上、選任媒介契約の場合は2週間に1回以上の報告が義務付けられています。

土地の購入希望者と条件のすり合わせをする

分筆した土地の購入希望者が見つかったら、売買価格や手付金額、代金の支払い日、引き渡し時期など条件のすり合わせを行います。

条件交渉は媒介契約を結んだ不動産会社を介して行うのが一般的です。購入希望者と交渉を重ねて双方が条件に納得したら、不動産会社が売買契約書の草案を作成します。

購入者と売買契約を結ぶ

条件交渉がまとまったら、購入者と売買契約を結びます。売買契約は売主と購入者が不動産会社のオフィスに集まって行うのが一般的です。

不動産会社から重要事項説明を受け、売買契約書の内容を確認したら、売主と購入者が署名・捺印をします。署名・捺印が終わったら、購入者は売主に対して手付金を支払います。また、売主と購入者は不動産会社に対して仲介手数料の半金を支払います。

>>【優良業者をまとめて比較】不動産売却の一括査定はこちら

まとめ

所有している土地を半分だけ売却する方法には、一般的に「土地を分筆して売却する方法」と「土地に持分割合を定めて売却する方法」があります。

持分割合を定めて売却する方法は、親族などの近い関係者が対象となることが多く、第三者が加わると権利関係が複雑になりやすいです。そのため、第三者への売却は分筆が一般的です。

ただし、土地を分筆して売却する場合は、事前に境界確定のための作業が必要だったり、接道義務があったり、さらにはどのような形で分割するのか考えたりと、多くの手順を踏む必要があります。また接道義務や譲渡所得税などの専門知識が必要となるため、多くの手間や時間がかかってしまうかもしれません。

手続きをスムーズに進めるためにも、土地を半分だけ売却するときは専門知識のあるプロや不動産会社に相談することをおすすめします。

土地を半分だけ売る場合のよくある質問

所有している土地を半分だけ売却できますか?

1つの土地を複数へ分筆すれば、土地の半分だけを売却できます。また持分割合を定めて共有持分のみを売却することも可能です。

複数人で土地を分ける場合、どのような方法がありますか?

土地を物理的に分ける「現物分割」をはじめ、土地を売却した後の売却益を分け合う「換価分割」や、土地を1人が買取して対価を支払う「代償分割」という、3種類の分割方法があります。

土地の共有持分を分ける場合、持分割合はどのように決めますか?

各共有者の持分割合は不動産取得のために負担した費用で決めましょう。各共有者の持分割合と負担額が比例していないと、贈与税が課税されるため注意が必要です。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-