再建築不可物件で増築できない理由

冒頭でも簡単に説明しましたが、再建築不可物件とは「建物の建築ができない物件」です。建て替えや増築・改築も同様にできません。

再建築不可物件を建築することができない理由には、建築基準法という法律が深く関わっています。

建築基準法には第43条で「接道義務」というものが定められています。

都市計画区域もしくは準都市計画区域内では、建築物の敷地が道路に2m(ないし3m)以上接していなければいけません。

道路についても第42条で定められており、幅員4m(特別に定められた区域では6m)のものとされています。

参照:e-Govポータル「建築基準法第42条、第43条」

ポイントは「接道義務」を満たしているかどうか

再建築不可物件の基準は、上記の通り「幅員4m(特別に定められた区域では6m)の道路に2m接しているかどうか」です。

この規定を「接道義務」といいます。災害や事故などが起こったときの避難経路や、緊急車両の通行経路を確保するための制限です。

接道義務の規制以前は、細い道路にしか接していない土地や、袋地のように道路と接していない土地に建物が建てられるケースも多々ありました。

それらの建物が規制強化後も残され、現在まで再建築不可物件として存在しているのです。

再建築不可物件を増築可能にする方法

再建築不可物件とは、接道義務を満たしていないために増築ができないと解説しました。

しかし、逆に言えば接道義務を満たすことで、増築を可能にできます。

接道義務を満たす方法として、主に「セットバック」と「隣接地の購入」があげられます。それぞれの方法について、具体的な内容を見ていきましょう。

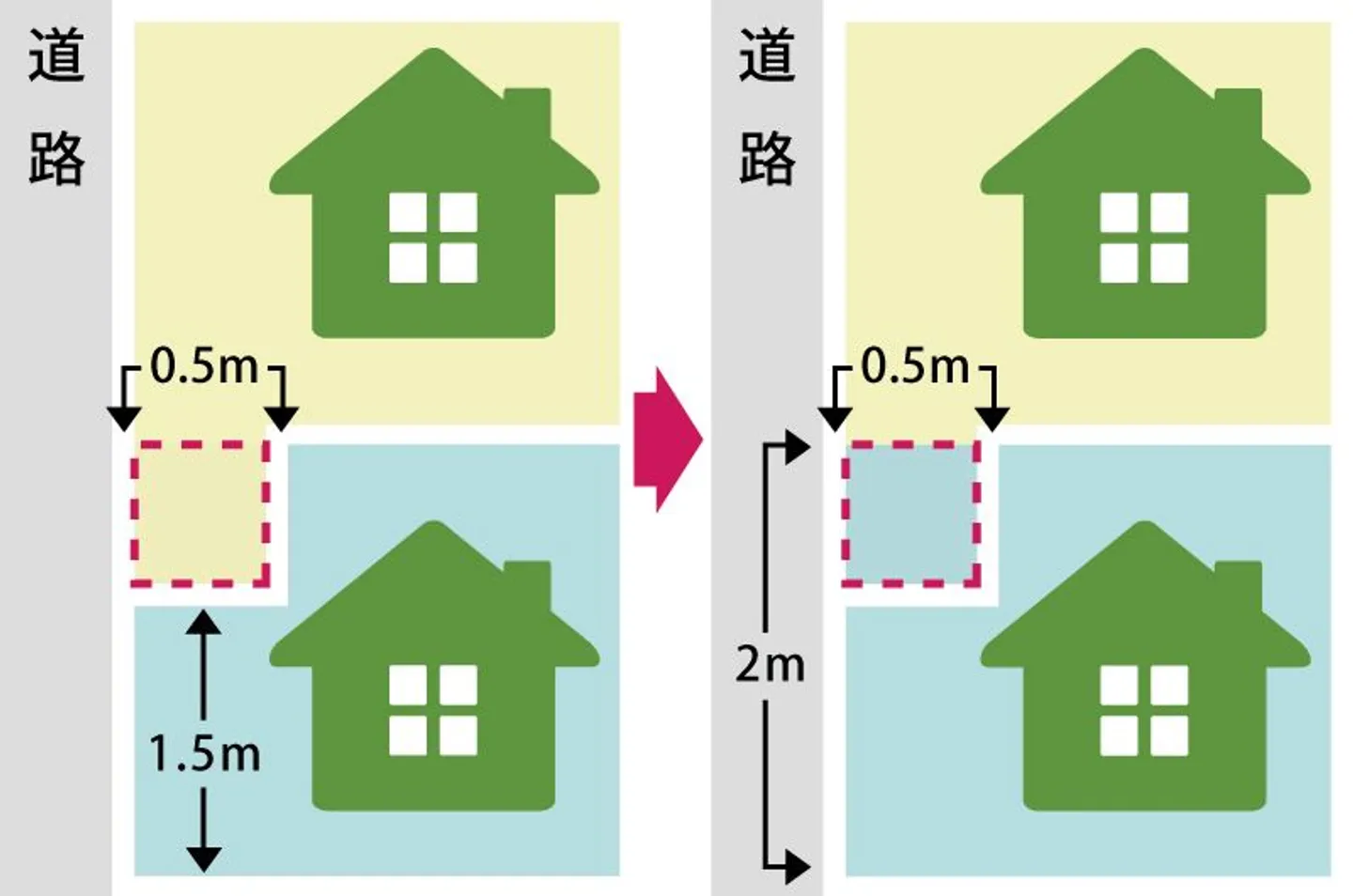

セットバックを利用する

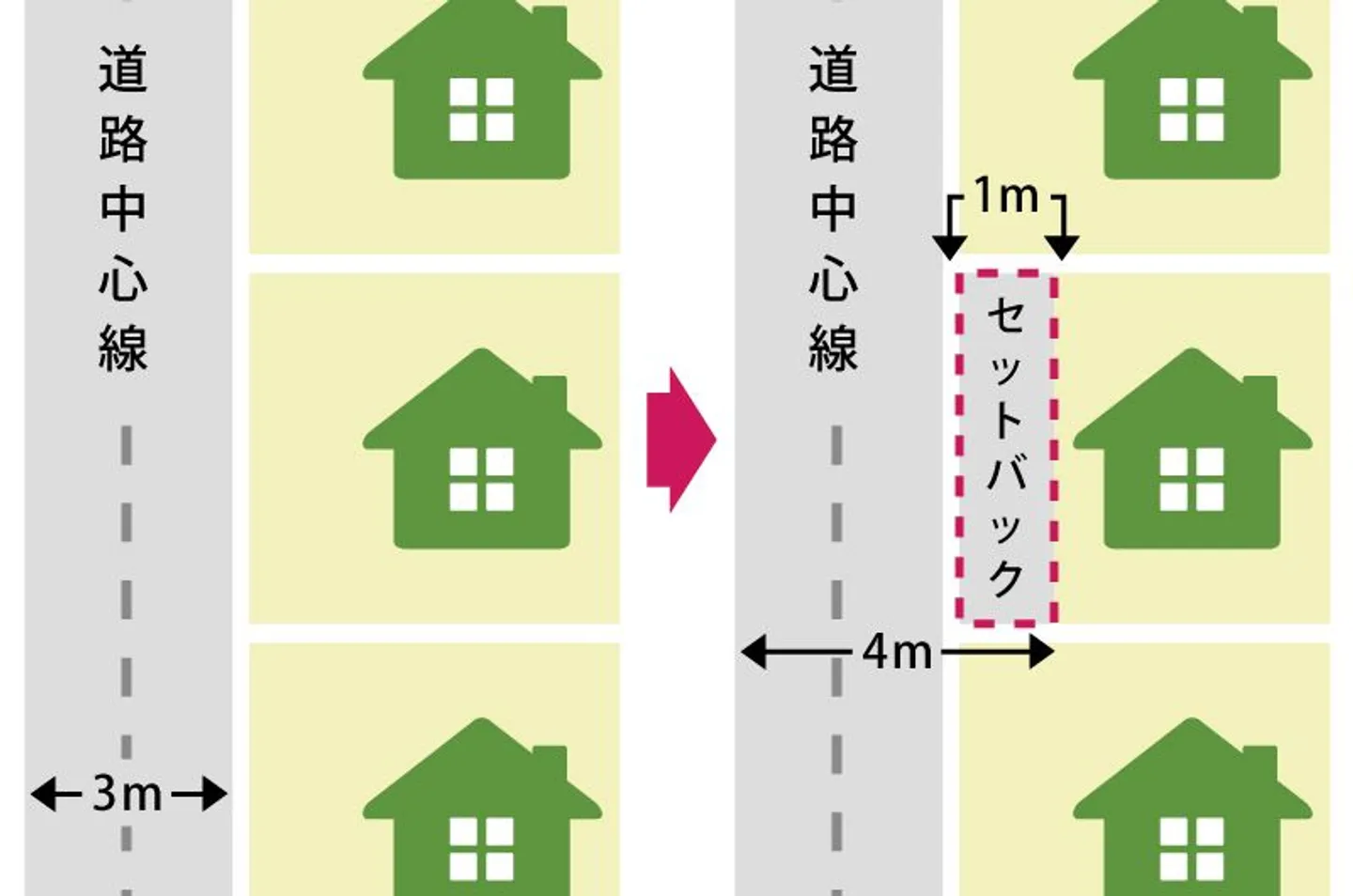

敷地と接している道路の幅員が狭い場合、セットバックという方法を取ります。

セットバックとは「後退」という意味で、自身が所有している敷地を後退させることで前面の道路幅(幅員)を4m以上にするという方法です。

上図(左)のように、自身が所有している敷地の前面道路が幅員4m未満で、建築基準法の条件を満たしていない状況だとします。

このような場合、上図(右)のように自身が所有している敷地をセットバック(後退)させ、道路中心線から左右に2mずつ、幅員が4m以上になるよう調整をします。

セットバックをおこなって前面道路を幅員4m以上にできれば、その道路に2m以上接している敷地は再建築が可能です。

ただし、セットバックを利用して後退させた部分は、個人利用ができなくなります。

塀や柵など構造物の設置もできなくなるので、セットバックは慎重に検討しましょう。

とはいえ、セットバック後は資産価値が上がるのも一般的です。使える敷地は減っても、物件の価値そのものが損なわれることは少ないでしょう。

隣接している土地を購入する

敷地と道路の接地面が2m未満というケースでは、隣接地の購入で解決できます。

上図(左)のように、自身が所有している敷地と道路が1.5mしか接しておらず、接道義務の条件を満たせていない状況だとします。

このような場合、上図(右)のように隣接地の一部(上図では1辺0.5mの正方形部分)を購入することで、道路に接する部分の間口を2mにできます。

また、上記のように買い取るだけでなく、隣接地を借り受けることでも増築は可能です。

自分の土地でなくても、通行権さえ確保されていれば、接道義務を満たしているとみなされるためです。

増築する際の注意点

再建築不可物件でも増築は可能ということを解説しましたが、そもそも増築とはどこまで可能なのでしょうか。

「増築」とは、建物の延床面積を増やすことです。つまり、平屋を2階建て住宅にしたり、既存の部分に新たなスペースを加えたりすることをいいます。

増築は住宅を大幅に変えることができますが、注意点もいくつかあります。次の項目から、主な注意点を見ていきましょう。

建物の耐震性に問題が発生する恐れがある

増築をする際に注意しなければならないのが、増築によって建物の耐震性に問題が発生するかもしれない点です。

増築は、既存部分の住宅に新たな部分を付け加えるので、建物は増築部分と既存部分の2つに分かれます。

既存の住宅で耐震基準を満たしていない場合、増築した部分と耐震性のズレが生じるかもしれません。

耐震性にズレのある住宅は全体のバランスが崩れ、通常の住宅よりも倒壊リスクが高いとされています。

そのため、増築する際には必ず既存部分の耐震調査をして、必要であれば耐震補強を済ませてから増築をおこなうとよいでしょう。

増築で生まれた接合部は雨漏りが発生しやすい

次に注意しなければならないのが、増築で生まれた接合部は雨漏りが発生しやすくなる点です。

上記で解説したとおり、増築をすると増築部分と既存部分の2つに分かれます。

増築工事の施工が適当な場合、接合部分に隙間が生まれてしまうこともありえます。

接合部分に隙間があると、雨水が隙間に入り込み雨漏りが発生しやすくなるのです。

そのため、増築をする際には必ず施工業者と話し合い、接合部の対策を徹底してもらうようにしましょう。

建築基準法上の規定範囲内で増築する必要がある

次に注意しなければならないのが、建築基準法上の規定範囲内で増築する必要がある点です。

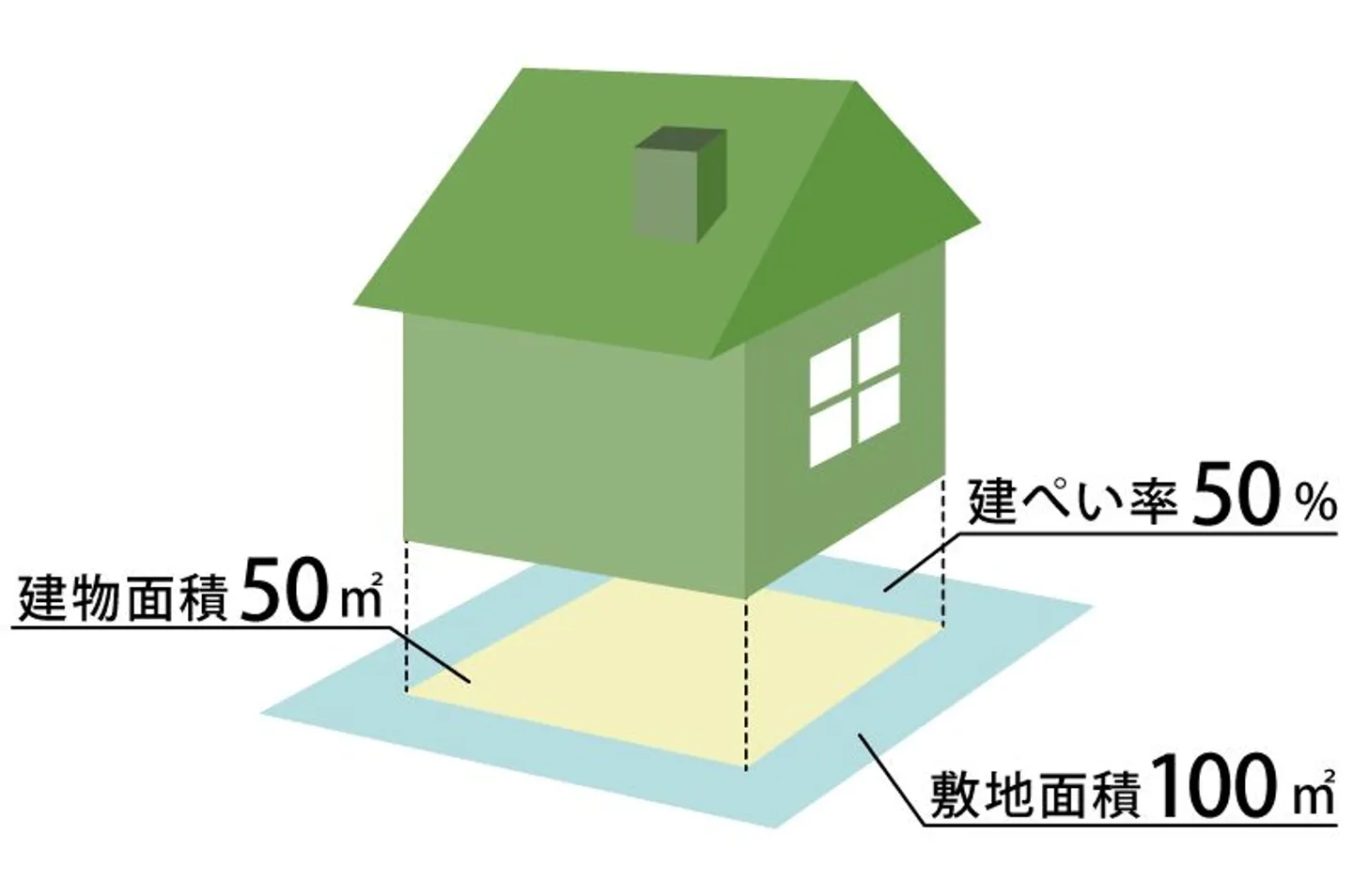

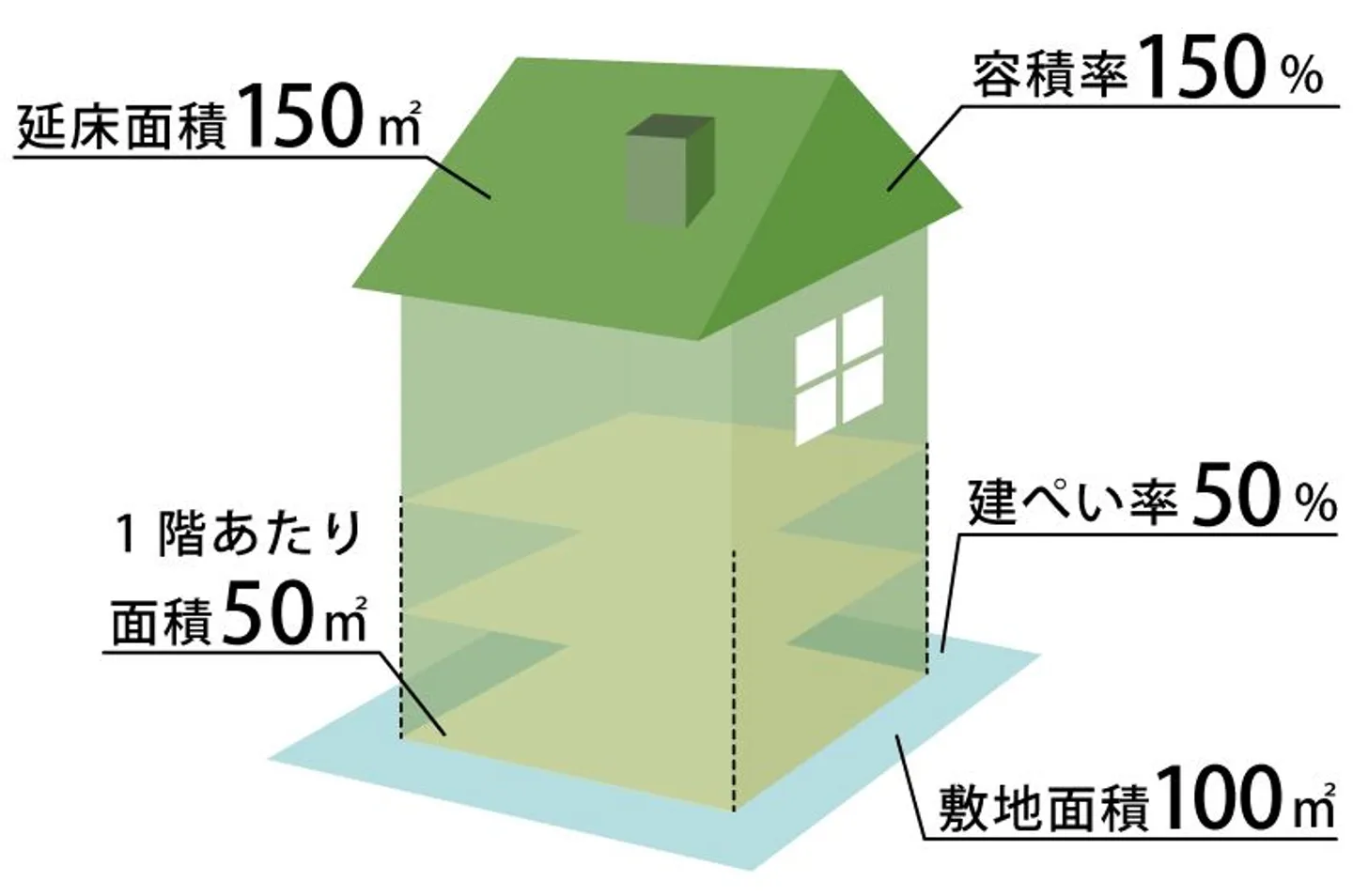

増築は、新築を建てるときと同様に建築基準法上の規定を守る必要があります。とくに重要なのは「建ぺい率」や「容積率」といった基準です。

建ぺい率・・・敷地面積に対する建築面積の割合のことを指します。

容積率・・・敷地面積に対する延床面積の割合のことを指します。

簡単に説明すると、どちらも「その敷地ではどのくらいの面積を建物のために使うことができるか」を示す数字です。

上図のように、敷地面積100㎡で建ぺい率50%の土地があるとします。

これは、敷地面積100㎡のうち、50%(50㎡)を建物面積として使えるということです。また、この面積は、敷地を真上から見た水平投影面積を基準とします。

また、上図のように敷地面積100㎡で建ぺい率50%、容積率150%の土地があるとします。これは、敷地面積100㎡の150%まで、延床面積を設定できるということです。つまり「100㎡×150%=150㎡」まで、延床面積を設定できます。

建ぺい率の範囲であれば、各階層の広さは自由です。上記の例の場合「1階50㎡・2階50㎡・3階50㎡」という造りや、あるいは「1階50㎡・2階50㎡・3階25㎡・4階25㎡」という造りが可能となります。

増築することで固定資産税の負担が増えてしまう

最後に注意しなければならないのが、増築によって固定資産税の負担が増えてしまうという点です。

本来、再建築不可物件は資産価値が低いとみなされるため、固定資産税を含む税の負担が少なくなっています。

しかし、再建築不可物件を増築可能にすれば、資産価値も通常の物件と同じになります。

また、増築によって建物の資産価値が上がる可能性もあるでしょう。

上記のような理由から、増築によって固定資産税などの税負担が増える可能性があります。

セットバックや隣接地買取ができない場合は増築以外で活用しよう

セットバックや隣地買取は、どうしても一定の費用が発生します。そのような出費をするほど、予算がない場合もあるでしょう。

その場合は、増築以外の活用方法も検討しましょう。

たとえば、小規模のリフォームやリノベーションであれば、再建築不可物件であっても可能です。

また、建物を解体して更地にし、駐車場や駐輪場として収益化する方法もあります。

下記の関連記事では、再建築不可物件を活用する方法を詳しく解説しているので、参考にしてみましょう。

売却して別の物件に買い換えるのもおすすめ

いまある物件を増築するのではなく、売却して別の物件に買い換えることも検討してみましょう。

売却で利益が出れば、新しい物件を購入する資金に充てられます。

ただし、再建築不可物件は需要が低く、一般的な仲介業者では売れないケースも少なくありません。

そのため、売却は「再建築不可物件の専門買取業者」に相談するとよいでしょう。

専門買取業者なら、例えば提携している弁護士に隣家と交渉してもらい、隣地を格安で買い取り再建築可能な状態にしてから、通常物件として売却することも可能です。このように、再建築不可物件を高値で転売するノウハウが豊富なため、現状のままでも確実に買い取ってもらえます。

以下の一括査定を利用して、全国から厳選された再建築不可物件の専門業者へ査定を依頼してみてください。大手から地域密着型の優良不動産業者まで、さまざまな買取業者が揃っているので、あなたの所有する物件を確実に買い取ってくれる業者が必ず見つかります。

【再建築不可物件の価格診断】完全無料の一括査定で全国各地の専門業者による査定価格をお知らせ!

まとめ

再建築不可物件は、そのままでは原則として増築できません。

しかし、セットバックや隣地買取で接道義務の規定を満たせば、通常の物件と同様に増築が可能になります。

ただし、セットバックや隣地買取には、費用や法的手続き、隣地所有者との交渉などがあります。

「費用がない」「面倒なことはしたくない」といった場合は、再建築不可物件の専門買取業者に売却することも検討しましょう。

売却益を購入資金に充てれば、新しくて利便性の高い物件に買い換えることも可能でしょう。

再建築不可物件の増築に関するよくある質問

再建築不可物件とは何ですか?

接道義務を守れていないなどの理由で建築基準法を満たしておらず、新しい建物の建築が認められていない物件のことです。

再建築不可物件で建物の増築はできますか?

いいえ、できません。新築と同様、建物の増改築に関しても認められません。

どうすれば再建築不可物件で増築できますか?

セットバックで前面道路の幅員を広げたり、隣接している敷地を購入することで接道義務を満たせば、再建築不可物件でも増築できるようになります。

増築するときに注意すべき点はありますか?

建物を増築すると、耐震性に問題が起きたり、接合部で雨漏りが発生する恐れがあります。また、固定資産税の負担も増えてしまうので、建物の増築は慎重に検討しましょう。

建物を増築できない再建築不可物件は、どのように処分できますか?

現状のまま、再建築不可物件を売却するとよいでしょう。専門業者であれば、再建築不可物件でも高額かつ短期間で買取してもらえます。→

【最短12時間の無料査定!】再建築不可物件の専門買取業者はこちら

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-