再建築不可物件の資産価値が「通常価格の5~7割程度」となる理由

再建築不可物件とは、接道義務を守れていないなどの理由で建築基準法を満たせず、新しい建物の建築が認められていない土地を指します。

再建築不可物件は建て替えなどができない不自由さがある分、資産価値は低い傾向です。土地の利便性や需要、物件の状態などの個々の条件で異なりますが、「通常価格の5〜7割程度」で売買されるといわれています。

近隣の土地の似たような条件の物件よりも、資産価値が下がってしまうのには、下記のような理由があります。

- 建て替えや増築ができない

- 住宅ローンを借りるのが難しい

- 築年数が古い物件が多い

それぞれ詳しく解説します。

建て替えや増築ができない

再建築不可物件は、建築基準法の接道義務を満たしていない土地です。接道義務とは「幅員4m以上の道路に、土地の間口2m以上接していなければならない」といったルールで、これに違反している土地は再建築不可物件に該当します。

再建築不可物件は、土地を更地にして建て替えすることができません。建物の面積が変わる増改築も規制されます。

火事や自然災害などで建物を失った場合も再建築できないリスクをはらむため、一般の物件よりも資産価値が下がるのです。

再建築不可物件の概要、建て替え不可となる理由については、下記の記事も参考にしてみてください。

住宅ローンを借りるのが難しい

再建築不可物件は担保価値が低いとみなされるため、物件を担保に住宅ローンを組むのが難しいとされます。購入時は一括で支払う必要があるため、買い手側からより敬遠される物件となります。

買い手側の需要が低く、なかなか売れない物件となるため、一般の物件よりも資産価値が下がります。

再建築不可物件の購入で融資を受ける方法については、下記の記事で紹介しています。

築年数が古い物件が多い

再建築不可物件は築年数が古いものが多く、老朽化が進んでいる場合もあります。古い物件の場合は、購入後にリフォームしなければ住めないこともあります。

築50年以上の物件の場合は、耐震性や機密性、断熱性などが不十分なことも考えられるため、大幅なリフォームが必要な場合もあります。リフォーム費用が高額になるような古い物件は、買い手の目に留まりにくいため、結果として資産価値が下がります。

再建築不可物件を購入するメリット

再建築不可物件はリスクばかりが目立ち、価値のないものだと思っている人も少なくありません。

しかし、再建築不可物件にも購入する価値は十分にあります。

主に、下記の3つがメリットといえるでしょう。

- 周辺物件の相場よりも安価に購入ができる

- 浮いた購入費用を別の出費に充てられる

- 固定資産税が安いので税負担が少ない

1.周辺物件の相場よりも安価に購入ができる

再建築不可物件を購入するメリットといえば、まずは周辺物件の相場より安価で購入できることがあげられます。

再建築不可物件は建物だけでなく、土地そのものの利用価値や資産価値も低いとみなされます。そのため、通常価格の5~7割程度の価格で売買されるのが一般的です。

そもそも、問題を抱えた不動産を買う人は少なく、需要が低いといえます。自然と価格は安くなり、思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれないのです。

例えば、購入を検討している物件の相場が約3,000万円だったとします。

しかし、購入予定の物件が再建築不可物件だった場合、約1,500万〜2,100万円ほどで購入できます。

数百万〜数千万円単位で価格が安くなると考えると、金銭的なメリットは大きいといえるでしょう。

売却相場については、下記の記事も参考にしてみてください。

2.浮いた購入費用を別の出費に充てられる

「再建築不可物件は周辺の物件より5〜7割程度で購入できる」と解説しましたが、安価で購入することで、浮いたお金をリフォームやリノベーションに充てられる点も大きなメリットです。

再建築不可物件は築古物件であることも多く、購入後はリフォーム・リノベーションをおこなうケースが少なくありません。

劣化が激しい物件でも、安く買えた分の費用をリフォーム・リノベーションに費やせば、自分好みの物件にすることが可能です。

3.固定資産税や都市計画税が安い

再建築不可物件は資産価値が低いので、固定資産税や都市計画税などの税金が安くなります。

固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)現在の土地、家屋及び償却資産(これらを「固定資産」といいます)の所有者に対し、その固定資産の価格をもとに算定される税額をその固定資産の所在する市町村が課税する税金です。

引用:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

つまり、1月1日時点の不動産所有者に、その資産価値をもとに算出された税金を課すのが固定資産税です。

一方、都市計画税とは、都市計画事業又は土地区画整理事業の費用に充てるために、目的税として課税されるものです。

都市計画税が課されるかどうかは、地域によって異なります。課税される場合は、固定資産税と合わせて納付するのが基本です。

固定資産税や都市計画税は、その土地ごとの路線価(道路に接している宅地の1㎡あたりの価格)などをもとに評価額を決定し、税率を算出します。

再建築不可物件の場合は固定資産税評価額が低いため、税額も安くなるのです。

固定資産税以外の税金も安くなる

固定資産税評価額は、ほかの税金を算出するときの基準にもなります。

例えば、不動産の取得時に課される「不動産取得税」や、名義変更で登記申請をするときの「登録免許税」などです。

これらは不動産の購入時に必要な税金です。再建築不可物件の購入は、固定資産税だけでなく購入時の税金に関してもお得といえるでしょう。

再建築不可物件を購入するメリット・デメリット、注意点などは、下記の記事も参考にしてみてください。

再建築不可物件の中で「資産価値が下がりにくい物件」を見分けるポイント

再建築不可物件は、資産価値が低いものの購入を検討する価値はあることを解説しました。しかし、ただでさえ低い再建築不可物件の資産価値が、購入後にさらに下がってしまうのではないかと不安な人も多いでしょう。

確かに再建築不可物件の中には、購入後に資産価値が下がってしまうものもあります。しかし、価値の下がりにくい物件も存在します。

「資産価値が下がりにくい物件」を見分けるポイントは、再建築不可物件でも通常の物件でも同じです。人口が増加しており、利便性の高い地域であるかを確認しましょう。

過去の人口推移が増加傾向にある地域は、それだけ人が多くなっているということなので、土地や建物の需要があると考えられます。

また、利便性の高いエリアはそれだけで需要があり、不動産相場も高くなるのが一般的です。もともとの不動産相場が高いので、価格の安い再建築不可物件を選択肢に入れる人も少なくないのです。

再建築不可物件の購入後に資産価値を上げる方法

資産価値が下がりにくい再建築不可物件の選び方を紹介しましたが、所有者が能動的に資産価値を上げる方法もあります。

多少の費用が必要になりますが、うまく需要に見合った物件にできれば、かかった費用より高値で売却できる可能性もあります。

再建築不可物件を購入した後、どうやって価値を上げることができるのか、その方法を見ていきましょう。

1.リフォームやリノベーションで物件の価値を高める

リフォームやリノベーションをおこなって、物件の価値を高めるという方法があります。

建て替えができない再建築不可物件ですが、リフォームやリノベーションであれば可能です。

再建築不可物件は築年数の古いものが多々あります。そのため、建物の外装部分や内装、水回りなどの設備類を新しくするだけで、資産価値を大幅に上げることができるのです。

設備を刷新することで建物自体の断熱性や耐火性、耐震性が上がり、安全性も向上します。

また、建物の劣化を改善しつつ、自分好みで満足度の高い物件に変えられるのも、リフォームやリノベーションの大きなメリットです。

再建築不可物件のリフォームやリノベーションについては、下記の記事で詳しく紹介しています。

2.再建築不可物件の要因を解消する

再建築不可物件の資産価値を上げるためには、再建築不可物件を通常の物件として扱えるようにするという方法もあげられます。

再建築不可物件は様々な要因から資産価値が低いとみなされていますが、それらを解決することで資産価値も高まります。

再建築ができない要因には、建築基準法上の接道義務という法律が大きく関わっています。

接道義務とは、自身の所有する敷地が、幅員4m以上の道路に間口2m以上接していないといけないというものです。

「接道義務を満たしていない」という問題を解決する方法には、主に「セットバック」と「隣地の買取」の2つがあります。

参照:e-Govポータル「建築基準法第42条、第43条」

解消方法1.「セットバック」で再建築可能にする

1つ目の方法は「セットバック」という方法です。

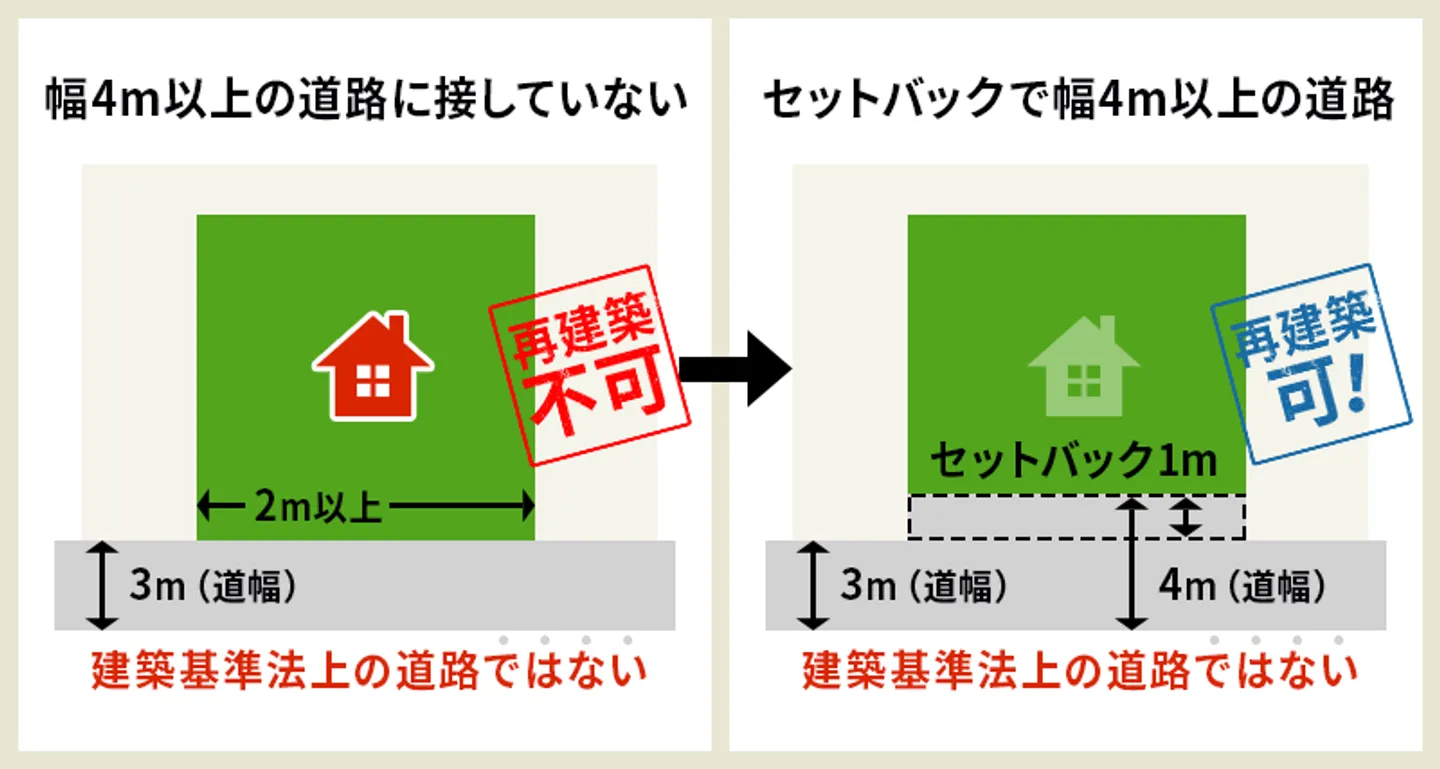

セットバックとは「後退」という意味で、文字通り自身が所有している物件を後退させる手法です。道路の幅(幅員)を広くして、建築基準法を満たす道路に変更をすることをいいます。

上図(左)のように、敷地に接している道路が幅員4m未満だった場合に有効な方法です。

上図(右)のように、自身が所有している敷地の境界をセットバックさせて、幅員が4m以上になるよう調整します。

このセットバックをおこなって前面道路の幅員を4m以上にすれば、通常の物件として扱うことができます。

セットバックについては、下記の記事でも詳しく紹介しています。

解消方法2.「隣地を購入」して再建築可能にする

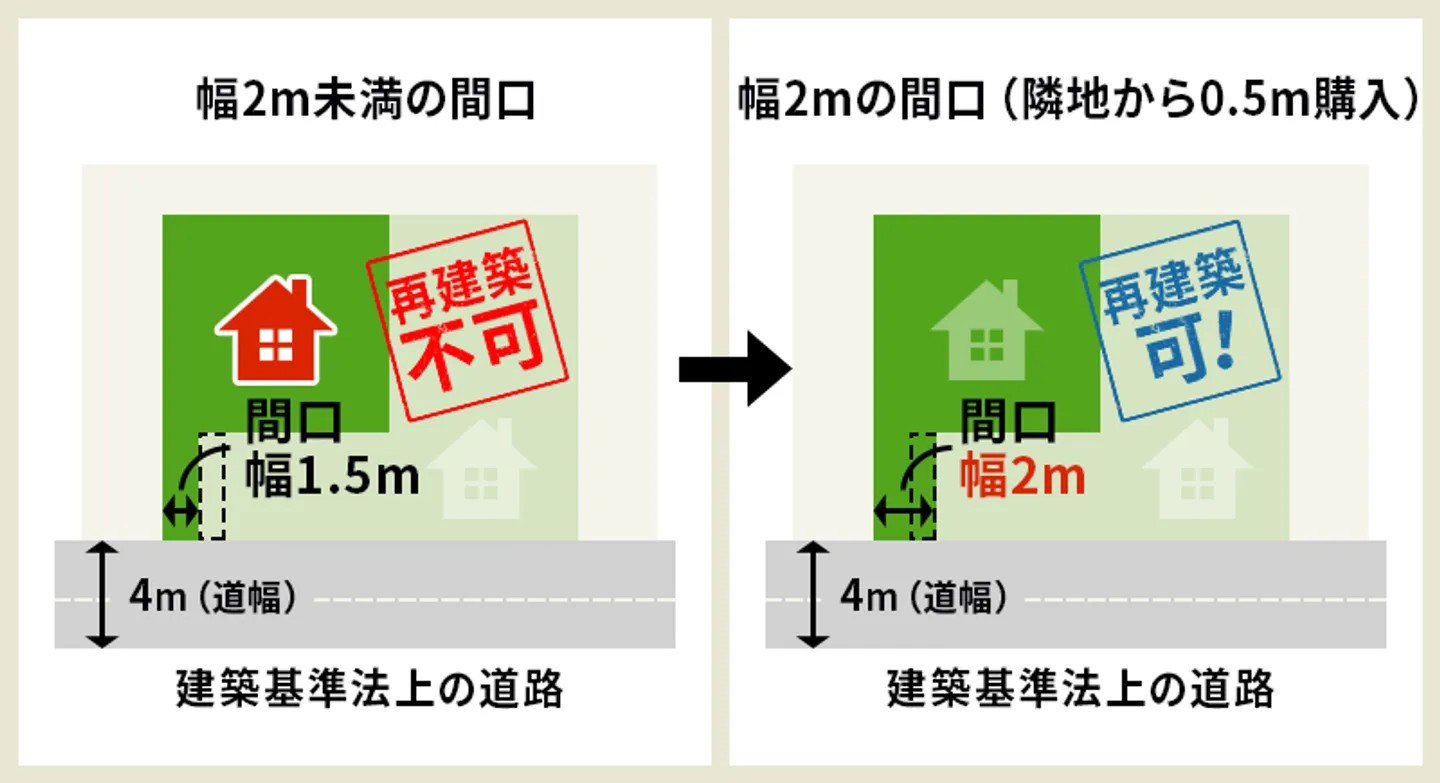

2つ目の方法は、敷地の隣地を購入するというものです。

上図(左)のように、敷地と道路の接する部分が2m未満のときに有効な方法です。

上図(右)のように、隣接する土地を一部購入し、道路に接する部分の間口が2m以上になるよう調整します。

隣地を購入して道路に接する部分を2m以上にすることで、通常の物件として扱うことができます。

ただし、隣接する土地を購入するには隣人との交渉が必要です。

解消方法3.「位置指定道路や但し書き規定の申請」で再建築可能にする

前面道路の幅員が4m以上であり、土地の間口2mが接していても、接している道路が建築基準法上の道路出ない場合は、接道義務を満たしていないとみなされてしまいます。

こういった場合は、位置指定道路や但し書き規定の申請により、再建築可能になる場合があります。

位置指定道路の申請とは、接している私道を自治体に法上の道路として認めてもらう申請です。自治体によって多少異なりますが、「幅員4m以上の私道」「道路の形態や協会が明確」「排水設備のある道路」といった複数の要件を満たすことで申請が認められます。

但し書き規定の申請とは、建築基準法の43条に定められた規定の申請を指します。「広い空地に2m以上接している」「幅員4m以上の農道や公共の道に、2m以上接している」などの一定の基準を満たし、申請が認められれば、建築基準法上の道路でなくても再建築が可能となります。

但し書き規定の申請については、下記の記事も参考にしてみてください。

再建築不可物件の資産価値を上げた事例

先述した通り、再建築不可物件であってもリフォームやリノベーションをしたり、再建築不可物件の要因を解消したりすることで、資産価値を高められます。具体的なイメージができるように、再建築不可物件の資産価値を上げた4つの事例を紹介していきます。

- 「リノベーション」でシェアハウスにして収益アップ

- 「セットバック」によって売りづらい土地をスピーディーに売却

- 「隣地の買い取り」で近隣相場と変わらない価格でアパートを売却

- 「但し書き道路の申請」で近隣相場の5割といわれた自宅を8割で売却

それぞれの事例について詳しくみていきましょう。

事例1.「リノベーション」でシェアハウスにして収益アップ

再建築不可物件をリノベーションし、シェアハウスにしたことで収益がアップした事例です。

【東京23区/戸建て/土地面積約150㎡】

都内に祖父から相続した戸建て付きの土地があり、賃貸に出していたのですが、借主が移住してしまいました。再建築不可物件であったため、用途に迷っていたのですが、調べると再建築不可物件であってもリノベーションが可能なことがわかりました。

都内の物件であるため、シェアハウスの需要が高そうだなと感じ、シェアハウス仕様にリノベーションしました。

結果、人の入れ替わりはあるものの安定して入居者を得られているため、以前よりも収益はアップしました。リノベーションの費用はかかりましたが、都内で需要もあることから利回りが期待できるため、良い判断だったと思っています。

事例2.「セットバック」によって売りづらい土地をスピーディーに売却

土地と接しているのが4m未満の道路であることから再建築不可となっていた戸建て付きの土地を、更地にしてセットバックしたことで売却を成功させた事例です。

【関西/戸建て/土地面積約100㎡】

親からの相続で戸建て付きの土地を所有し、長らく親族に貸していましたが、その親族も移住したため、売却を検討していました。しかし「建物が老朽化している」「土地と接している道路の幅が狭いため再建築できない」といった理由で、なかなか売却できないのではと思っていました。

不動産会社に相談したところ、更地にしてセットバックを行い、建築可能な状態の土地にすることを提案してもらいました。

結果、土地は100平米から80平米と狭くなったものの、建築可能な土地となったことでスピーディーに売却が決まり、近隣相場と変わらない価格で売却できました。

事例3.「隣地の買い取り」で近隣相場と変わらない価格でアパートを売却

道路に接している間口が2m未満で接道義務を満たせず、再建築不可物件のアパートを建築可能な状態にして売却を成功させた事例です。

【東京23区/木造2階建てアパート/土地面積約130㎡】

相続で所有していた都内のアパート管理が大変になってきたため、売却を検討していました。しかし、敷地と道路が接している部分が2m未満の再建築不可物件であったため、不動産会社には「最低でも近隣相場の7割まで下げないと売却できない」と言われてしまいました。

立地の良い場所にある物件で、アパート自体はいつも満室であったため、売却価格に納得できませんでした。なんとか高値で売却できないかと家族で調べた結果、隣地の買い取りで接道義務を満たせることがわかり、不動産会社に相談をしました。

結果、隣地の土地を買い取り交渉がうまくいき、接道義務を満たすことができました。建築可能な状態になったことで、近隣相場と変わらない価格で売却することが叶いました。

事例4.「但し書き道路の申請」で近隣相場の5割といわれた自宅を8割で売却

敷地に接している道路が建築基準法上の道路ではないことが理由で再建築不可となっていた自宅を、但し書き道路の申請で再建築可能な状態にし、売却に成功した事例です。

【東京23区/戸建て/土地面積約80㎡】

都内の再建築不可物件を自宅としていましたが、実家の近くに移住することになり、自宅の売却を検討していました。不動産会社に問い合わせたところ「再建築不可物件の取り扱いは難しい」「再建築不可物件は売却価格が下がる」と言われました。

そこで再建築不可の状態を解消する方法はないかと調べ、訳ありの物件の対応をしている不動産会社に行きつきました。相談したところ、但し書き道路の申請で再建築不可を解消できることを教えてもらい、申請を進めて売却活動をすることになりました。

結果、申請が許可され、再建築不可の状態を解消できたため、すんなりと自宅を売却できました。再建築不可物件のまま売却していたら、近隣の相場の5割でしか売却できないといわれていましたが、実際は8割で売却することに成功しました。

まとめ

再建築不可物件は資産価値が低く、購入を避ける人も多いのは事実です。

しかし、再建築不可物件にも場合によっては「隠れた価値」が存在します。

建物の状態や再建築ができない要因、不動産の購入予算など、条件によっては「お得な買い物」となる可能性があります。

リフォームやリノベーションで物件の価値を高める方法もあるので、条件が良ければ購入を検討してみるのもよいでしょう。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-