共有物分割請求とは不動産の共有名義を解消するための請求のこと

共有物分割請求とは、不動産の共有名義を解消するための請求のことです。不動産が共有状態であることの不利益を回避できるよう、すべての共有者に請求する権利があります。

第256条

各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。(後略)出典:e-Govポータル「民法第256条」

不動産を共有していると、1人の共有者が独断で大幅なリフォームや建て替え、売却をすることはできません。これらを行うにはすべての共有者からの合意を得る必要がありますが、場合によっては「合意を得られなかった」「そもそも連絡すら取れなかった」ということもあるでしょう。

共有物分割請求をすれば原則すべての共有者で協議が必要であり、最終的に裁判となれば、強制的に共有状態を解消できます。つまり、共有物分割請求は共有状態を解消するための有効策といえるのです。

共有物分割請求のメリットとデメリットをまとめましたので、参考にしてみてください。

|

メリット

|

・物件の共有状態を解消できる

・共有者が納得しやすい方法で共有状態を解消できる

|

|

デメリット

|

・共有者との関係が悪化するおそれがある

・共有状態の解消までに時間がかかる

|

共有物分割請求の種類にもよりますが、調停委員や弁護士を挟んで共有者と話し合える方法もあります。

共有物件の場合、お互いが権利を主張することで話が進まなくなることも考えられますが、調停員や弁護士を挟んで話し合うことで、スムーズかつお互いが納得できる方法で共有状態を解消できることに期待できます。

ただし、話がまとまらなければ最終的に裁判に発展し、共有者と対立することになるため、関係が悪化するおそれがあります。また、その場合は一般的に半年程の期間がかかるうえに、数十万円〜数百万円の費用が必要です。

このようなデメリットもあるため、共有物分割請求は「ほかの方法では解決が難しい」という場合に検討するべき方法ともいえます。共有状態の解消を望む場合、ほかに取れる方法がないかを検討したうえで、共有物分割請求をすることを考えてみてください。

なお、共有物分割請求以外の方法については、「共有物分割請求以外で共有状態を解消する方法」の見出しで詳しく解説していきます。

共有物分割請求が向いているケース

前述したように、共有物分割請求にはデメリットもあるため、共有状態を解消したいすべての場合に有効な万能策とはいえません。

大前提として、「ほかの方法では共有状態を解消できそうにない」「訴訟になる可能性があってもこの状態を解消したい」といった場合、共有物分割請求を検討するべきといえます。

そのうえで、共有物分割請求が向いているケースには下記が挙げられます。

- ほかの共有者が共有状態を解消するための話し合いに応じない

- 共有者と話し合ったがお互いの権利の主張によって話が進まなかった

共有物分割請求があった場合、原則として共有者同士で分割に向けた協議をする必要があり、基本的に拒否はできません。そのため、「ほかの共有者が話し合いに応じてくれない」という場合に共有物分割請求は有効策といえます。

また、調停委員や弁護士を挟んで話し合うこともできるため、「お互いが権利を主張したことで話が解決しなかった」という場合にも共有物分割請求は向いています。

共有物分割請求には3種類の請求方法がある

共有物分割請求には3種類の方法があります。

- 共有物分割協議:共有者のみで話し合う方法

- 共有物分割調停:調停委員を挟んで話し合う方法

- 共有物分割請求訴訟:裁判所に分割方法を決めてもらう方法

基本的にはまず共有物分割協議を行い、分割が不成立になれば調停、訴訟と進んでいきます。そのため、最初から訴訟を起こすことはできず、協議から段階を踏んで手続きを進めなければいけません。

共有物分割請求を検討している場合、それぞれの請求方法を把握しておくとよいでしょう。

共有者のみで話し合う「共有物分割協議」

共有物分割請求をすると、まずは共有物分割協議が行われます。共有物分割協議とは、共有者のみで話し合うことです。

共有物分割協議では、共有物分割の方法についての話し合いが行われます。解決策を提示し、共有者全員の合意があれば、不動産の共有状態を解消できます。

共有者のうち誰か1人でも合意していない場合、共有物分割協議では共有状態を解消できずに、共有物分割調停が必要となります。

なお、共有物分割協議は、原則共有者全員が参加しなければいけません。1人でも不参加であれば、協議内容は無効となるのが基本です。

共有物分割協議を行う場合、共有者全員に電話やメールなどでその旨を通知するようにしましょう。

調停委員を挟んで話し合う「共有物分割調停」

共有物分割協議では話がまとまらなかった場合、次は共有物分割調停が行われます。

共有物分割調停とは、裁判所の調停委員が間に入り、共有状態を解消するための話し合いのことです。簡易裁判所に調停を申し立てることで、その裁判所にて共有者との話し合いを行えます。

共有物分割調停では調停委員を挟んで話し合いが進むため、共有物分割協議よりも各共有者の主張がまとまりやすいです。

ただし、裁判の判決のように強制的な決定が下されることはなく、あくまで話し合いであるため、共有者全員から合意を得られない限りは共有物分割調停でも共有状態を解消できません。

そのため、共有物分割調停で合意が得られなかった場合、共有物分割請求訴訟に進みます。

裁判所に分割方法を決めてもらう「共有物分割請求訴訟」

協議や調停で共有者の意見がまとまらなければ、最終的に共有物分割請求訴訟が必要です。

共有物分割請求訴訟とは、共有している不動産の分割方法を裁判所に決定してもらうための訴訟のことです。共有している不動産がある地域、または被告の住所地がある地域の地方裁判所に提訴することで訴訟を起こせます。

法的拘束力がある判決が下されるため、共有物分割請求訴訟によって決定された分割方法には必ず従わなければなりません。そのため、「協議や調停でも話がまとまらなかった」という場合も、共有物分割請求訴訟によって共有状態を解消できます。

ただし、判決は必ずしも自分にとって有利なものになるとは限りません。場合によっては、不動産を手放すことになったり、共有者全員が金銭的に損をしてしまったりする可能性もあります。

そのため、共有物分割請求訴訟は、ほかに取れる方法がないときの最終手段として考えておくとよいでしょう。

共有物分割請求訴訟による判決は3種類に分けられる

共有物分割請求によって最終的に訴訟が必要となった場合、その判決によって共有している不動産を分割しなければなりません。判決による不動産の分割方法には、おおまかに3種類があります。

- 現物分割:共有名義の不動産を物理的に分割する方法

- 代償分割:名義人の1人が不動産を取得する方法で、他の共有者はその共有持分に相当する精算金を代わりに受領する方法

- 換価分割:不動産を競売にかけて得られた売却金額を分割する方法

現物分割と代償分割は、共有している不動産を売却せずに分割する方法です。具体的には、不動産そのものを物理的に分割するのが「現物分割」で、共有者の誰か1人が不動産の所有者となり、ほかの共有者には持分割合に応じた代償金を支払って分割するのが「代償分割」です。

換価分割は共有している不動産を「競売」によって売却し、その売却金額を持分割合に応じて分配する方法です。現金で分割するため分配しやすい方法ですが、競売による売却金額は通常の5割〜7割程度になるのが一般的です。

そのため、判決によって換価分割となれば、ほか2つの分配よりも共有者全員が金銭的に損をしてしまう可能性があります。

共有物分割請求から訴訟の判決が下るまでの流れ

共有物分割請求をすれば、すぐに共有状態を解消できるとは限りません。訴訟まで発展した場合、判決が出るまでに半年程度かかるのが一般的です。

仮に共有物分割請求訴訟となった場合、共有物分割請求から訴訟の判決が下るまでは、大まかに下記のような流れとなります。

- 共有者のみで共有物分割協議を行う

- 調停や訴訟を視野に入れて弁護士に相談する

- 共有物分割調停で調停委員を挟んで話し合う

- 地方裁判所へ訴訟を申し立てる

- 裁判所から呼出状が送付され口頭弁論が行われる

- 裁判所から判決が下される

前述したように、共有状態を解消したいからといって、すぐに共有物分割請求訴訟ができるわけではありません。まずは共有者のみで協議を行い、話がまとまらなければ調停委員を挟んで共有物分割調停を行う必要があります。

それでも話がまとまらない場合、共有物分割請求訴訟をするための準備が必要です。共有している不動産がある地域、または被告の住所がある地域の地方裁判所に訴訟を申し立て、共有者に対して裁判所から呼出状が送付されます。

呼出状に記載された日時に口頭弁論が行われ、口頭弁論や答弁書の内容から適切な共有状態の解消方法が裁判所によって決定されます。判決によって決定された方法によって共有状態を解消できる流れです。

なお、共有物分割請求から訴訟の判決が下るまでの流れは、下記の記事で詳しく解説しています。共有物分割請求訴訟を視野に入れている場合は参考にしてみてください。

共有物分割請求で共有状態を解消するには数十万円〜数百万円の費用がかかる

共有物分割請求で共有状態を解消するには、さまざまな費用がかかります。

共有者との協議で解消できれば数千円で済むこともありますが、調停や訴訟が必要な場合は数十万円〜数百万円ほどの費用がかかるのが一般的です。

- 内容証明郵便の送付費用:数千円ほど

- 印紙代:数万円

- 弁護士費用:40万円〜60万円程度

- 不動産鑑定:20万円~30万円程度

共有者のみと話し合う「共有物分割協議」であれば、調停委員や弁護士と通さないため、基本的には内容証明郵便の送付費用のみとなります。共有物分割調停と共有物分割請求訴訟よりも費用はかからないのが一般的です。

ここからは、共有物分割請求で共有状態を解消するのにかかる費用をそれぞれ解説していきます。共有物分割請求を検討している場合は参考にしてみてください。

内容証明郵便を送るのに数千円かかる

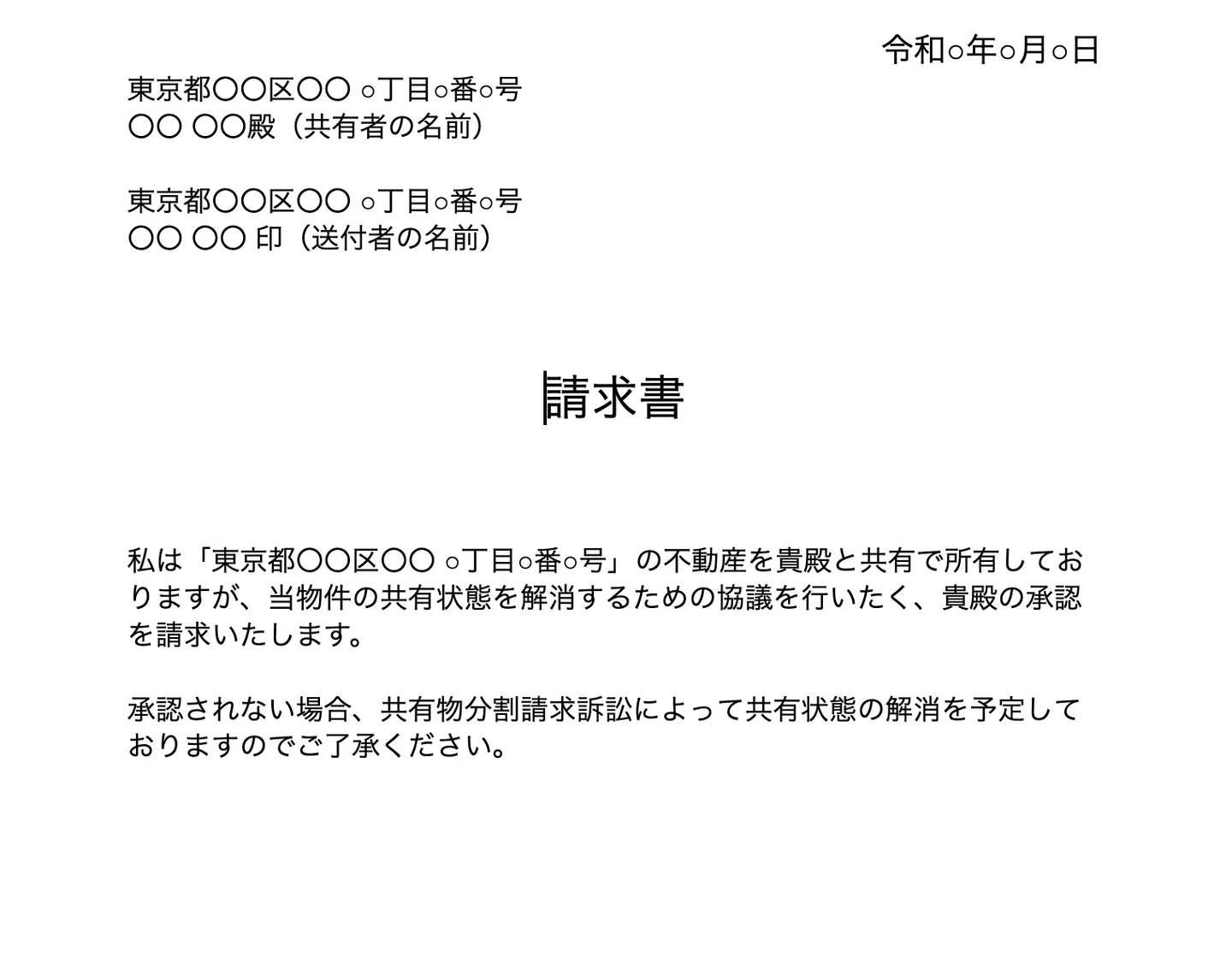

共有物分割請求をする場合、まずは共有者との共有物分割協議を行います。その際には、共有物分割協議を行う旨を内容証明郵便で共有者全員に送付するのが一般的です。

内容証明郵便とは、「いつ」「誰が」「誰に」「どういう内容の」などを証明できる郵便のことです。共有物分割請求において、内容証明郵便は下記のような内容となります。

内容証明郵便に法的効力はありませんが、「協議を行うための申し入れをした」という証拠として残せます。「協議の申し入れはなかった」「そもそも協議はしていない」などの事態になったときの対策にもなるため、共有物分割請求をする場合は内容証明郵便を送付するのが得策です。

内容証明の加算料金は480円ですが、共有者全員に送付が必要なため、数千円ほどかかるのが一般的です。

印紙代として数万円がかかる

協議や調停で話がまとまらなかった場合、共有物分割請求訴訟となりますが、地方裁判所に申し立てる際には、訴状に添付する印紙代を支払わなければなりません。

印紙代は訴額によって変動します。訴額は、共有している不動産の固定資産税評価額をもとに算出が可能です。

固定資産税評価額から、建物の場合は1/3に、土地の場合は1/6にします。その金額に原告となる人の持分割合をかけ合わせたものが訴額となります。

訴額に応じた印紙代は裁判所によって異なります。あくまで目安ですが、3万円〜5万円程度になるのが一般的です。

弁護士費用として40万円〜60万円程度かかる

調停や訴訟は個人で進めることもできますが、さまざまな手続きや書類作成が必要なうえに、とくに共有持分ではトラブルが起きやすいため、弁護士に依頼するのが一般的です。

弁護士に依頼する場合、着手金と報酬金(※)を支払う必要があります。これらの費用は弁護士事務所によって異なりますが、どちらも20〜30万円程度が相場といわれています。

そのため、弁護士費用だけで、着手金と報酬金を合わせた金額の40万円〜60万円程度はかかると考えておくとよいでしょう。

※着手金とは、弁護士に事件を依頼した段階で支払う費用のこと。

報酬金とは、裁判が成功に終わった際に支払う費用のこと。

不動産鑑定が必要になれば20万円~30万円程度かかる

共有物分割請求訴訟では、共有している不動産の資産価値を明確にするため、裁判官から鑑定を命じられるケースもあります。不動産鑑定を命じられれば、別途鑑定費用が必要です。

鑑定費用は「建物のみ」「土地のみ」「土地建物両方」など、鑑定する対象によって変動します。あくまで目安ですが、20万円〜30万円程度が不動産の鑑定費用の相場といわれています。

共有物分割請求以外で共有状態を解消する方法

不動産の共有状態を解消したい人のなかには、「なるべく手早く解消したい」「解消したいけど訴訟は避けたい」などと考えている人もいるでしょう。

前述したように、共有物分割請求で共有状態を解消する場合、裁判まで発展することを視野に入れておくのが得策です。

裁判まで発展した場合は半年ほど期間がかかるのが一般的であるため、「なるべく手早く解消したい」「解消したいけど訴訟は避けたい」といった場合には、共有物分割請求以外で共有状態を解消する方法を検討するのもよいでしょう。

- 自分の持分を専門の買取業者に買い取ってもらう

- 持分放棄する

持分放棄の場合、持分をほかの共有者に引き継ぐことができるため、共有状態を解消できます。ただし、共有状態の解消による利益は得られないことから、自分の持分を専門の買取業者に買い取ってもらうことを最初に検討することをおすすめします。

ここからは、共有物分割請求以外で共有状態を解消する方法をそれぞれ解説していきます。

自分の持分を専門の買取業者に買い取ってもらう

共有している不動産すべてを売却する場合、共有者全員の合意が必要です。しかし、自分の持分のみであれば、ほかの共有者から合意を得ることなく単独で売却できます。

自分の持分を売却すれば、共有状態を解消できるうえに売却金額を得られます。そのため、共有物分割請求以外の方法を検討している場合は、自分の持分を売却することを考えてみるとよいでしょう。

自分の持分を売却するのであれば、専門の買取業者に買い取ってもらうことをおすすめします。専門の買取業者であれば、活用方法や高値での転売に関するノウハウがあるため、他社よりも高値で買い取ってもらえることに期待できます。

また、共有状態の物件には権利関係のトラブルがつきものです。一般の業者に依頼すると、トラブルに対処できない可能性がありますが、専門の買取業者であれば共有者と揉めごとを起こさずに物件売却できることにも期待できるのです。

なお、当社クランピーリアル・エステートでは、共有持分など権利関係が複雑に絡むような物件でも積極的に買取しております。

全国800を超える弁護士・司法書士・税理士などの専門家とネットワークを形成しているので、トラブルや法的な権利なども調整可能です。

共有持分をトラブルなく買取しますので、まずはお気軽に無料査定を受けてみることをおすすめします。

実際に共有持分を売却したい時はもちろん、共有者とのトラブルを解決したい場合もまとめてご相談ください。

最短48時間のスピード買取で

不動産を現金化

「高く・早く・トラブルなく」

売却したいなら

共有持分買取専門の

当社にお任せください!

持分放棄する

売却と同様に、自分の持分であれば独自に放棄することも可能です。その場合、共有持分の分割による利益は得られませんが、共有状態から解放されます。

ただし、前述したように、持分放棄をすると利益を得られません。「売却すれば得られるはずの利益を放棄する」と同義ともいえるため、まずは専門業者に買い取ってもらうことを検討するべきです。

また、共有持分を放棄する場合、所有権を移転するための登記が必要です。登記手続きには共有者全員の協力が必要になるため、「ほかの共有者とかかわらずに共有状態を解消したい」といった場合にも向きません。

「訴訟や売却以外の方法で共有状態を解消したい」という場合には、持分放棄を検討してみるとよいでしょう。

共有物分割請求をされた場合の対処法

共有物分割請求について調べている人のなかには、「ほかの共有者から請求がきた」という人もいるでしょう。

ここからは、共有物分割請求をされた場合の対処法を状況別に解説していきます。「請求がきたけどどのような対応を取ればいいかわからない」という場合は参考にしてみてください。

- すべてに共通:共有物分割請求を無視せずに共有者と話し合う

- 持分を手放せる場合:自分の持分を手放すことを検討する

- 持分を手放したくない場合:共有者同士の落としどころを見つける

【共通】共有物分割請求を無視せずに共有者と話し合う

ほかの共有者から請求がきた場合、どのような状況であっても共有物分割請求を無視するのは避けてください。

当記事でも解説しましたが、共有物分割請求をする場合、基本的には裁判に発展することまで視野に入れているケースが多いです。裁判に発展すると、共有物分割請求を無視したことで不利な判決が下される可能性があります。

□共有物分割請求を無視したことで起こり得るケース

- 不動産を所有したくても、判決によってほかの共有者が1人で不動産を所有することになる

- 共有不動産が競売にかけられて、市場価格よりも低い価格で不動産を手放すことになる

共有物分割請求がきた場合、基本的には共有者のみで話し合う「共有物分割協議」から行われ、すぐに裁判になるわけではありません。不利な判決が下されるのを避けるためにも、可能であれば共有物分割協議に参加するようにしてみてください。

【持分を手放せる場合】自分の持分を手放すことを検討する

「共有状態の不動産を使用していない」という場合、自分の持分を手放すことも検討しておくとよいでしょう。自分の持分を手放せば、ほかの共有者とのトラブルを未然に防げるうえに、裁判にまで発展することも避けられます。

また、不動産を所有している場合、毎年固定資産税や物件の維持管理費がかかりますが、持分を手放すことでそれらの費用も削減できます。

なお、自分の持分を手放すのであれば、専門の買取業者に買い取ってもらうのがおすすめです。共有状態から解放されるうえに、持分の売却金額を得られます。

自分の持分を専門業者に買い取ってもらう方法については、「自分の持分を専門の買取業者に買い取ってもらう」の見出しで解説しています。「共有状態の不動産を使用していない」という場合は参考にしてみてください。

【持分を手放したくない場合】共有者同士の落としどころを見つける

前述したように、共有物分割請求を無視すると不利な判決が下されることになりかねません。場合によっては、「競売や所有者がほかの共有者1人に移ったことで、持分を手放したくないのに手放すことになった」ということにもなり得ます。

そのため、持分を手放したくない場合、共有物分割協議にて共有者同士の落としどころを見つけることを考えてみるとよいでしょう。

裁判に発展すれば判決による分割方法に逆らえませんが、共有物分割協議であれば共有者それぞれの意見を考慮したうえで、共有している不動産の分割方法を決定できます。

持分を手放したくない場合、まずは共有物分割協議に参加して、自分の意見をほかの共有者に伝えてみることから始めてみてください。

まとめ

共有物分割請求は、共有持分を所有している人であれば誰でも請求できます。

ただし、ほかの共有者と意見が対立すれば、最終的に裁判に発展する可能性があるため、共有物分割請求をする場合は「最終的に訴訟が必要になるかもしれない」ことを頭に入れておく必要があります。

裁判まで発展した場合、数十万円〜数百万円の費用と半年ほどの期間がかかるのが一般的です。共有物分割請求を検討している場合、これらの費用や期間がかかる可能性があることを踏まえて、請求をするべきかを考えてみるとよいでしょう。

なお、共有物分割請求以外にも、不動産の共有状態を解消する方法はあります。なかでも専門の買取業者への売却であれば、ほかの共有者とのトラブルを防ぎつつ、持分のみを売却することに期待できます。

共有状態の解消を望む場合、共有物分割請求だけでなく売却などの方法を利用することも視野に入れてみるのもよいでしょう。

共有物分割請求についてよくある質問

共有物分割請求とは?

不動産を共有しているとき、他の共有者に対して共有物の分割(共有名義の解消)を求める手続きです。誰か1人が請求すれば、共有者全員が分割方法について話し合わなければいけません。

話し合いで分割方法が決まらない場合はどうなりますか?

裁判によって分割方法を決める「共有物分割請求訴訟」に発展します。裁判になっても和解ができない場合、最終的に裁判官の判決によって分割方法が決まります。

判決の内容に納得できなくても、従う必要はありますか?

はい、従う必要があります。控訴も可能ですが、控訴した人に有利な内容に変わるとは限らず、むしろ不利な内容になる可能性もあります。

共有不動産は具体的にどうやって分割しますか?

不動産全体を売却して現金で分割する「換価分割」や、共有者間で持分と金銭を交換する「代償分割」があります。共有不動産が土地の場合は、持分割合にそって分筆する「現物分割」も可能です。

共有物分割請求以外に、共有状態を解消する方法はありますか?

はい、あります。自分の共有持分のみ売却するのであれば、他共有者の同意は不要で、すぐに共有名義を解消できます。とくに、弁護士と連携している専門買取業者への売却がおすすめです。→

【弁護士と連携!】共有持分の買取窓口はこちら

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-