再建築不可物件となる主な理由

再建築不可物件とは、現存する建物を取り壊したあとに、新しい建物を建てられない土地のことです。

再建築の可否は、主に建築基準法第43条や都市計画法などの法令に基づいて判断されます。

再建築不可物件が存在するのは、原則として「都市計画区域」または「準都市計画区域」です。これらは都市計画法によって指定された区域であり、建築や開発に関する規制が適用されます。

- 都市計画区域:中心市街地を含む、都市計画に基づき1つのまとまった都市として整備・開発・保全を優先的に進めるべきエリア

- 準都市計画区域:都市計画区域外にある将来的に市街化が見込まれる区域の利用を事前に規制し、将来的に1つの都市として整備・開発・保全されることを目的に指定される区域

再建築不可物件となる主な要因は、以下の2つです。

まずは、自分の所有する物件がなぜ再建築不可になっているのかを確認することが重要です。

「再建築を可能にする裏ワザ」は、裏を返せば「再建築できない理由を取り除く方法」ともいえます。原因を正確に把握しなければ、的確な対処もできません。

もし再建築不可物件だからと、何も考えずに更地にしてしまうと、以下のようなリスクがあります。

- 住宅用地の特例が適用されず、固定資産税が最大6倍に増額される

- 建物がないことで「用途が制限された土地」となり、資産価値が大幅に下がる

焦って更地にする前に、まずは再建築不可となっている理由を冷静に確認し、要因を解消できるかを検討しましょう。

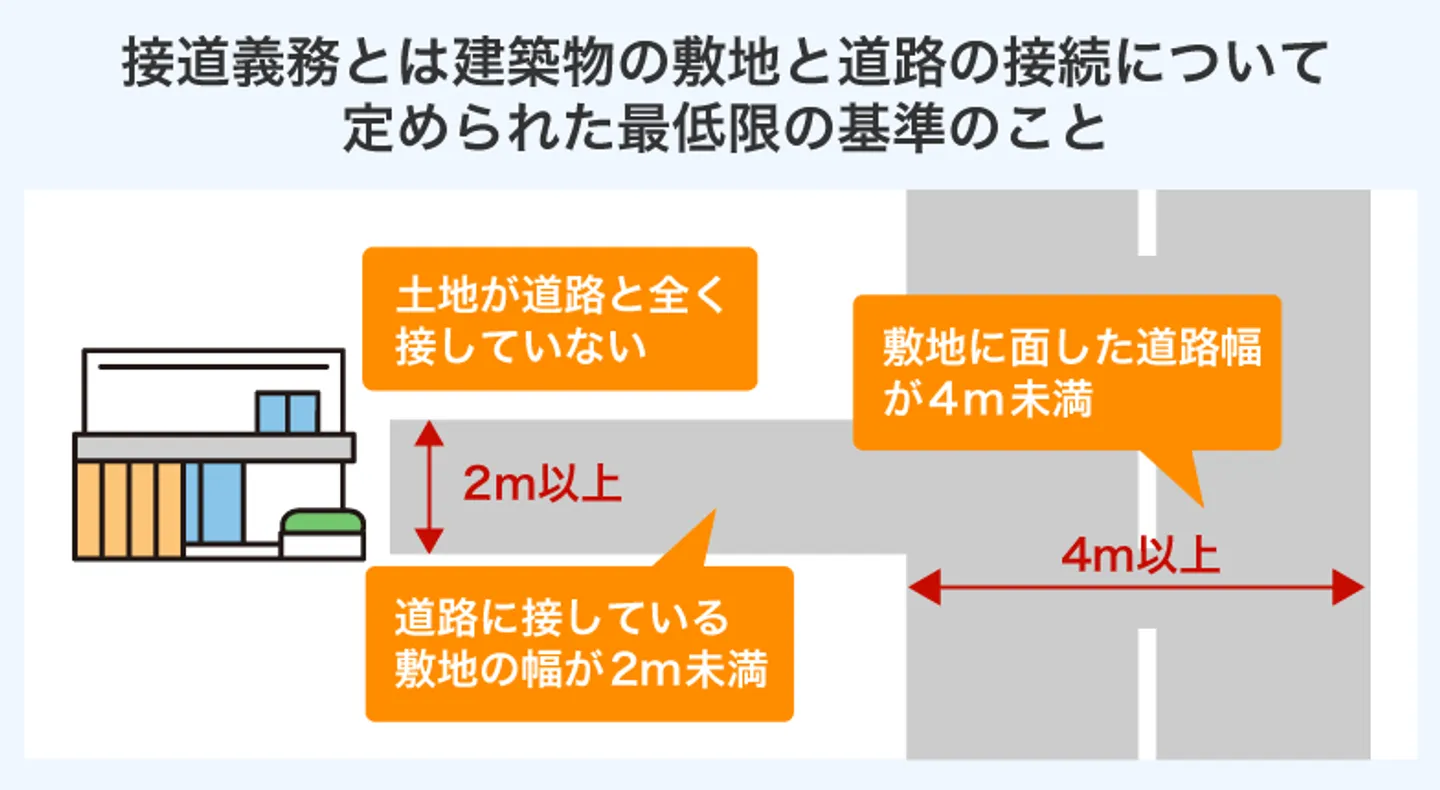

接道義務を満たしていない

建物を建築する際には、建築基準法の「接道義務」を遵守しなければなりません。

接道義務は建築基準法第42条で定められており、幅員4m以上の道路に間口が2m以上接していることが義務づけられています。また、再建築の可否に関しては第43条で規定されています。

この義務は、災害時などの緊急時に避難経路や緊急車両の進入経路を確保することを目的として定められています。

接道義務は1950年に建築基準法が施行された当初から存在していました。その後、1981年の法改正で新耐震基準とあわせて規定が明確化され、より厳格に適用されるようになっています。

接道義務を満たしていない物件としてよく見られるのが、建築基準法(1950年制定)や都市計画法(1968年制定)が施行される以前の1950年以前に区分・建築されたものです。また、接道義務を満たしていた物件が、分筆などによって条件が満たせなくなったケースも挙げられます。

接道義務を満たしていない建物の具体例は、以下のとおりです。

- 土地が道路とまったく接していない

- 幅が4m未満の前面道路(敷地に面した道路)や私道とのみ接している

- 道路に接している敷地の幅が2m未満

※ 接している道路が、セットバックした「42条2項道路(みなし道路、特定行政庁が指定した道路)」に該当するケースは除く

みなし道路(建築基準法第42条第2項)とは?

幅員が4m未満でも、特定行政庁が指定し、将来的にセットバックすることを前提として建築を認める道路のことです。

総務省の「平成30年住宅・土地統計調査」によると「土地と道路が接していない」「幅員2m未満の道路と接している」という住宅は、全体の約6.76%となっています。

| 物件の種類 |

居住世帯ありの住宅 |

居住世帯なしの住宅 |

合計戸数 |

| 総物件数 |

5,361万6,300戸 |

879万1,100戸 |

6,240万7,400戸 |

| 幅員2m未満の道路と接する |

230万7,000戸 |

61万6,600戸 |

292万3,600戸 |

| 道路と接していない |

99万1,900戸 |

30万3,500戸 |

129万5,400戸 |

※参考:e-Stat 政府統計の総合窓口「平成30年住宅・土地統計調査(193-2、205-1)」

上記に該当する建物の場合、原則は接道義務を満たさない限り再建築可能にはなりません。そのため、接道義務を満たしていない再建築不可物件の場合「接道義務を満たすこと=再建築可能にする裏ワザ」と言い換えられます。

なお、この統計はあくまで道路接続状況を示すものであり、再建築不可に直結するかどうかは、現地の状況や行政の判断によって異なります。

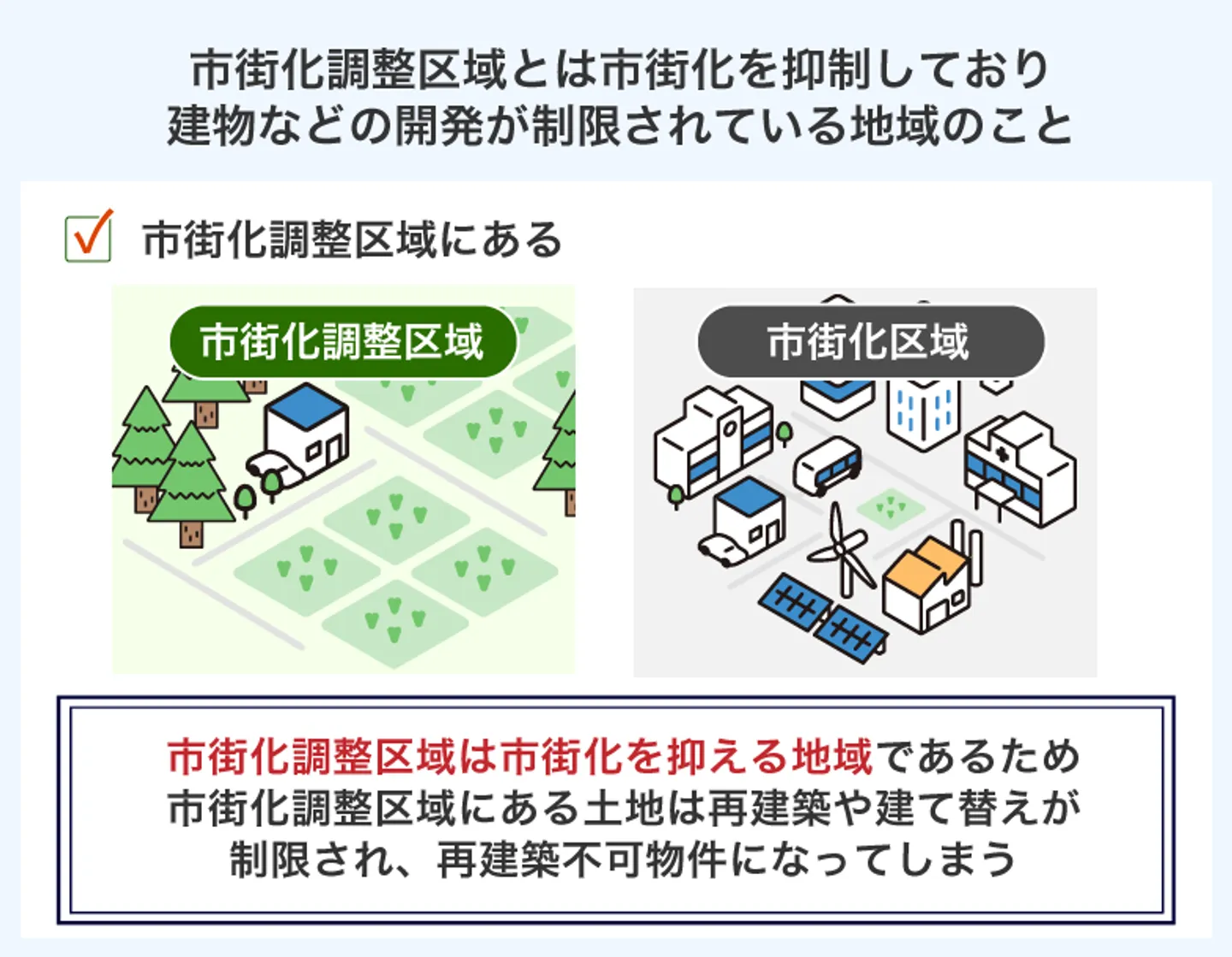

市街化調整区域にある

土地は大まかに分けると「市街化区域にある土地」と「市街化調整区域にある土地」の2種類です。市街化区域と市街化調整区域の違いを簡単にいえば、市街化を目的として定められた地域か否かです。

市街化調整区域にある土地は、原則として建物の新築や建て替えが制限されます。

ただし、過去に一定の開発許可を受けていた場合や、既存宅地として認められている場合は、例外的に再建築が可能なケースもあります。

開発許可は、都市計画法第29条に基づき「農家の分家住宅」や「公益性の高い施設」など特定の用途に限って認められるのが一般的です。

また、許可要件は自治体ごとに細かく定められているため、個別の事前相談が不可欠です。

そのため「開発許可を得ること=再建築可能にする裏ワザ」といえます。

なお、市街化調整区域にあるかどうかは、市区町村の都市計画課に問い合わせることで確認できます。

自治体によっては都市計画図をインターネットで公開しているため、「〇〇(自治体名) 都市計画図」などと検索してみるのもおすすめです。

接道義務を満たしていない再建築不可物件を建て替え可能にする裏ワザは6種類

接道義務を満たすための方法は、主に以下の6つに分類されます。これらは建築基準法第42条・第43条に基づく行政対応や、土地所有権の変更によって物理的に接道を確保する方法です。

|

接道義務を満たす方法

|

向いている人

|

|

隣地の一部を買い取る

|

隣地の所有者との関係性が良好で、費用を負担して土地を購入する資金的余裕がある人。相手が売却に応じる可能性がある場合に有効。

|

|

隣地の一部を借りる

|

購入費用をかけずに対応したい人。隣地の所有者と長期的な信頼関係があり、使用貸借契約や賃貸借契約の締結が可能な人。

|

|

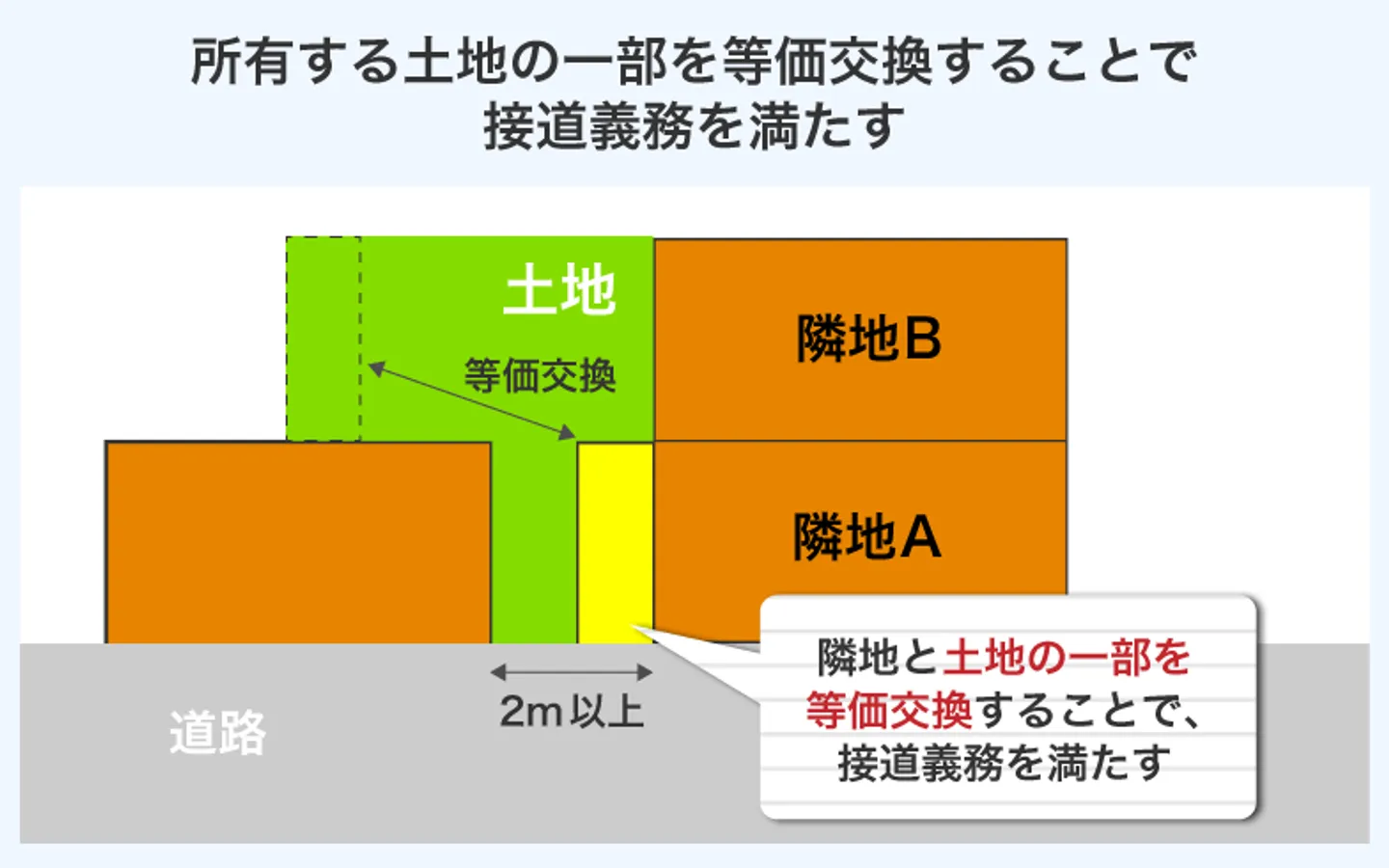

所有する土地と隣地の一部を等価交換する

|

自分の土地の一部に交換可能なスペースがあり、隣地所有者も交換に応じる意思がある人。主に旗竿地のような変形地に適している。

|

|

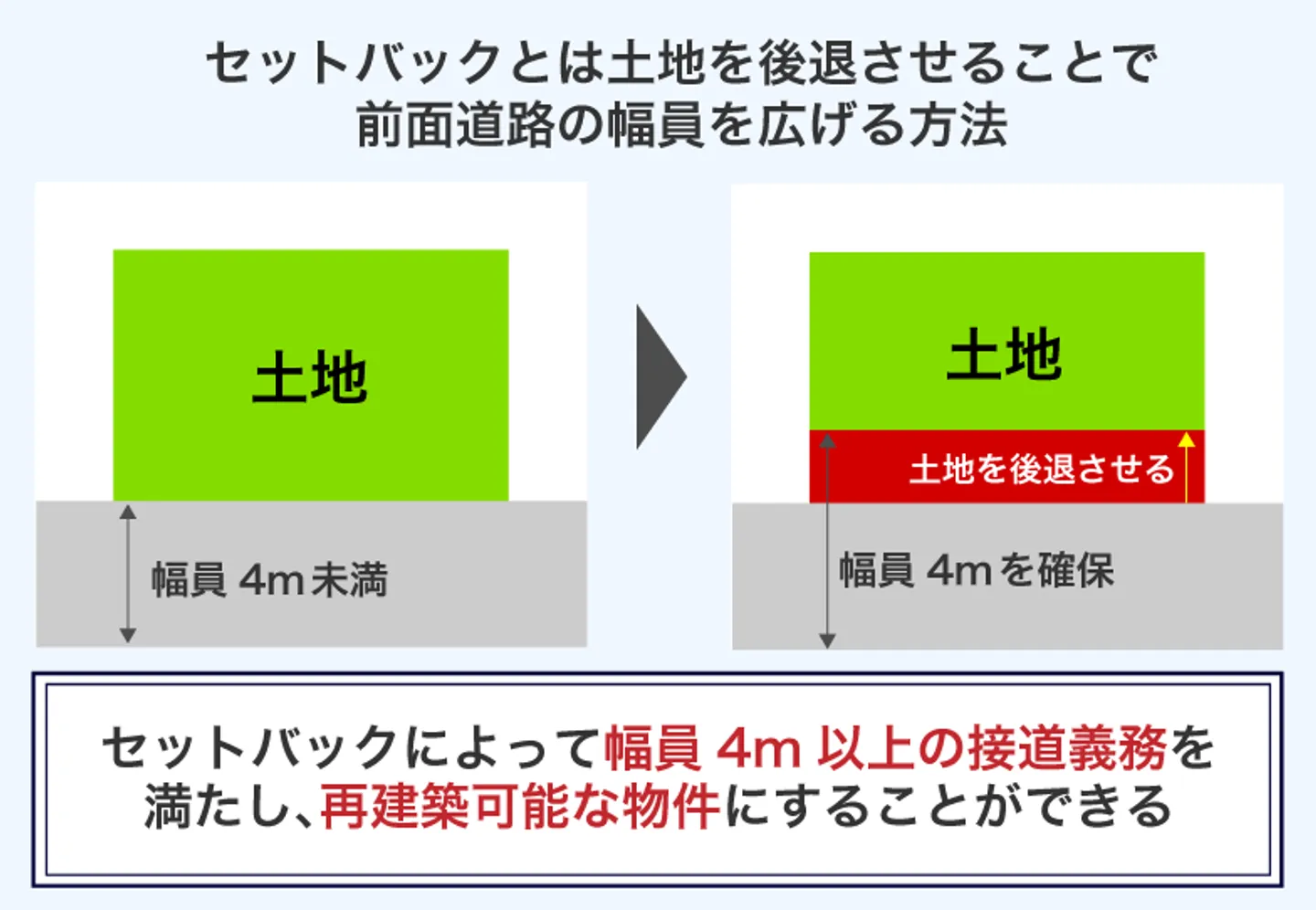

セットバックをする

|

前面道路の幅が4m未満で、敷地の一部を後退(セットバック)させても問題のない余裕のある土地を所有している人。

|

|

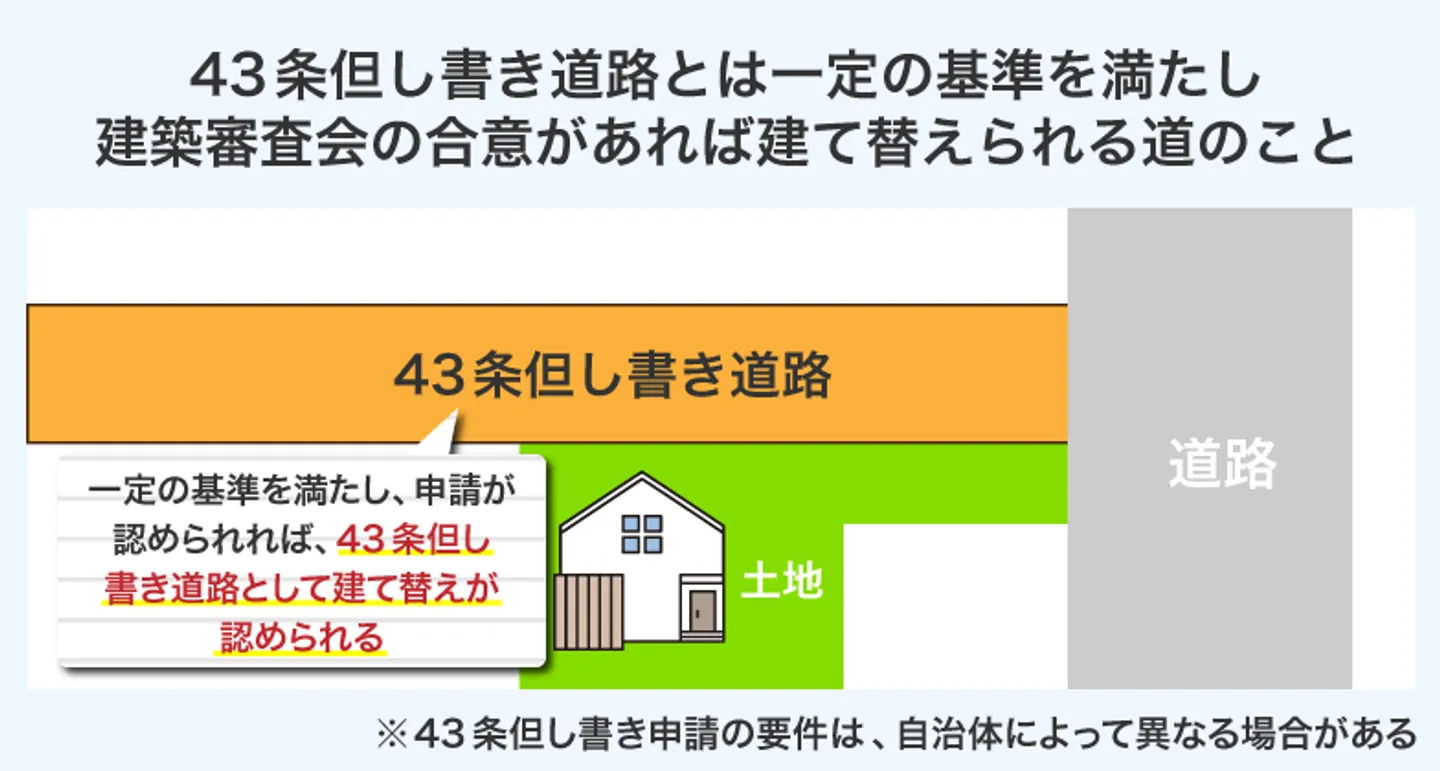

43条但し書き申請をする

|

敷地周辺に空地や広場があり、避難や通行の安全性について説明できる材料がそろっている人。建築士など専門家に相談し、申請手続きを進める準備ができる人。

|

|

位置指定道路を申請する

|

前面が私道で、まだ建築基準法上の「道路」に該当していないケース。測量・整備・排水計画などを専門家とともに進められる人。複数所有者がいる場合は同意取得も可能な人。

|

これらの方法は、隣地の所有者の協力や土地の後退、自治体への申請などが必要になるため、いずれも一定の手間や費用を要します。

加えて、建築士や測量士、行政書士などの専門家による図面作成や手続きが必要になるケースも多く、個人だけで完結させるのは現実的ではありません。

再建築の可否も自治体の判断に委ねられるため、信頼できる不動産会社や専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。

再建築不可物件を手放すのであれば専門の買取業者に依頼するのが得策です。その際は「再建築可能にする裏ワザが使えないなら専門の買取業者に依頼する」の見出しを参考にしてください。

以下では、接道義務を満たせていない場合にどうするべきか、具体的な裏ワザの詳細を解説します。

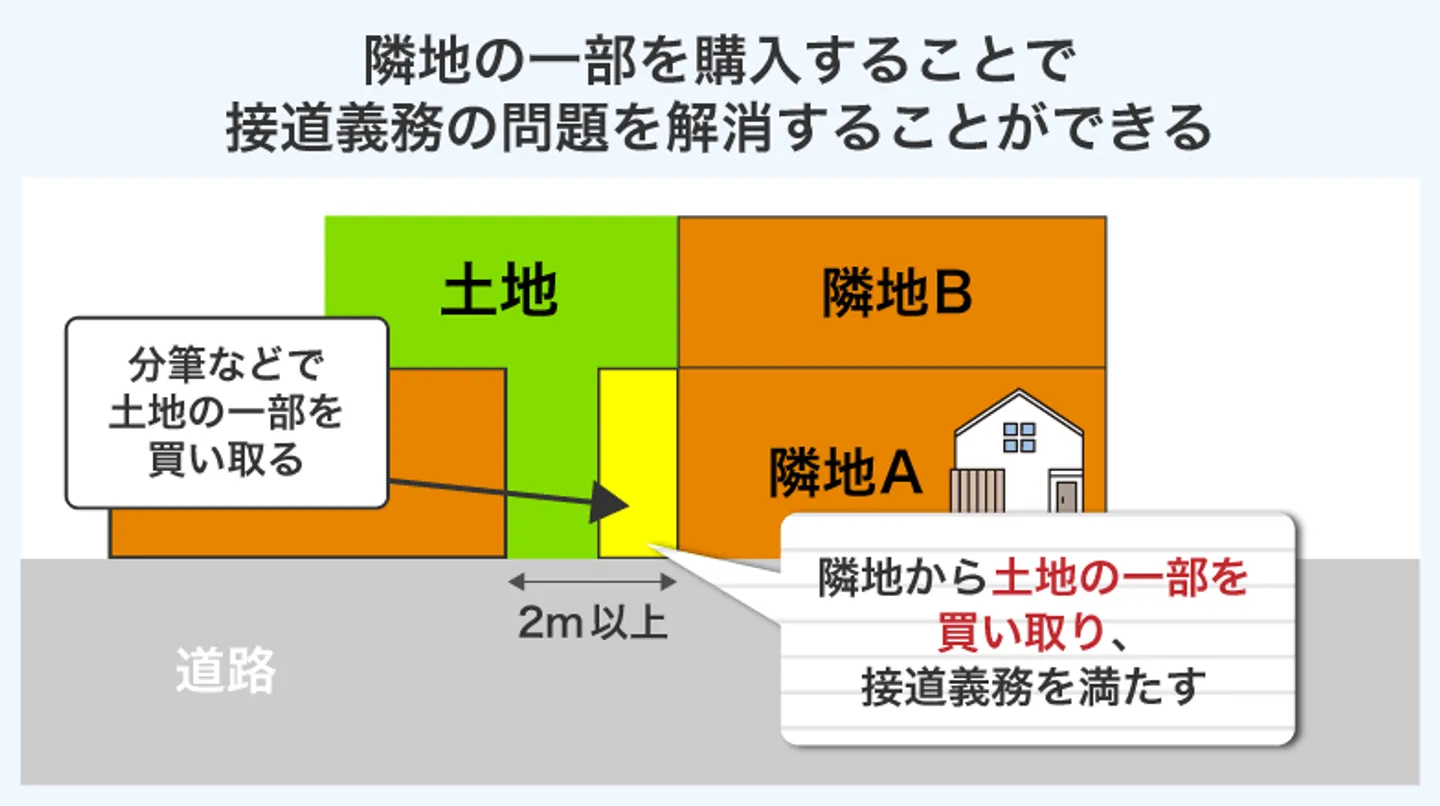

隣地の一部を買い取って接道義務を満たす

再建築不可物件のなかには、道路に接している敷地の幅が2m未満であるため、接道義務を満たしていない物件があります。この場合、道路に接している部分を2m以上に広げることで、接道義務を満たせるようになり、建て替えが可能になります。

道路と接する敷地の幅を2m以上にする方法はいくつかありますが、隣地の一部を買い取るのも1つの方法です。仮に道路と接する敷地の幅が1.5mの場合、不足している0.5m分を隣地から買い取れば接道義務を満たせます。

ただし、隣地の一部を買い取るには、隣地の所有者の合意を得なければなりません。また、必要な隣地の部分に建物や塀、物置などがある場合は、土地の購入費用に加えて解体費用もかかります。

さらに、隣地の所有者との関係性が悪ければ、買い取りの相談をすることも難しいでしょう。隣地の所有者と関係性が良好で、土地の購入や必要な解体にかかる費用も確保できる場合に有効な選択肢です。

なお、隣地の一部を買い取る場合には、土地の分筆や所有権移転のために土地家屋調査士や司法書士などの専門家の関与が必要です。

測量や登記申請には費用もかかるため、あらかじめ不動産会社などに相談して全体の流れを把握しておくとよいでしょう。

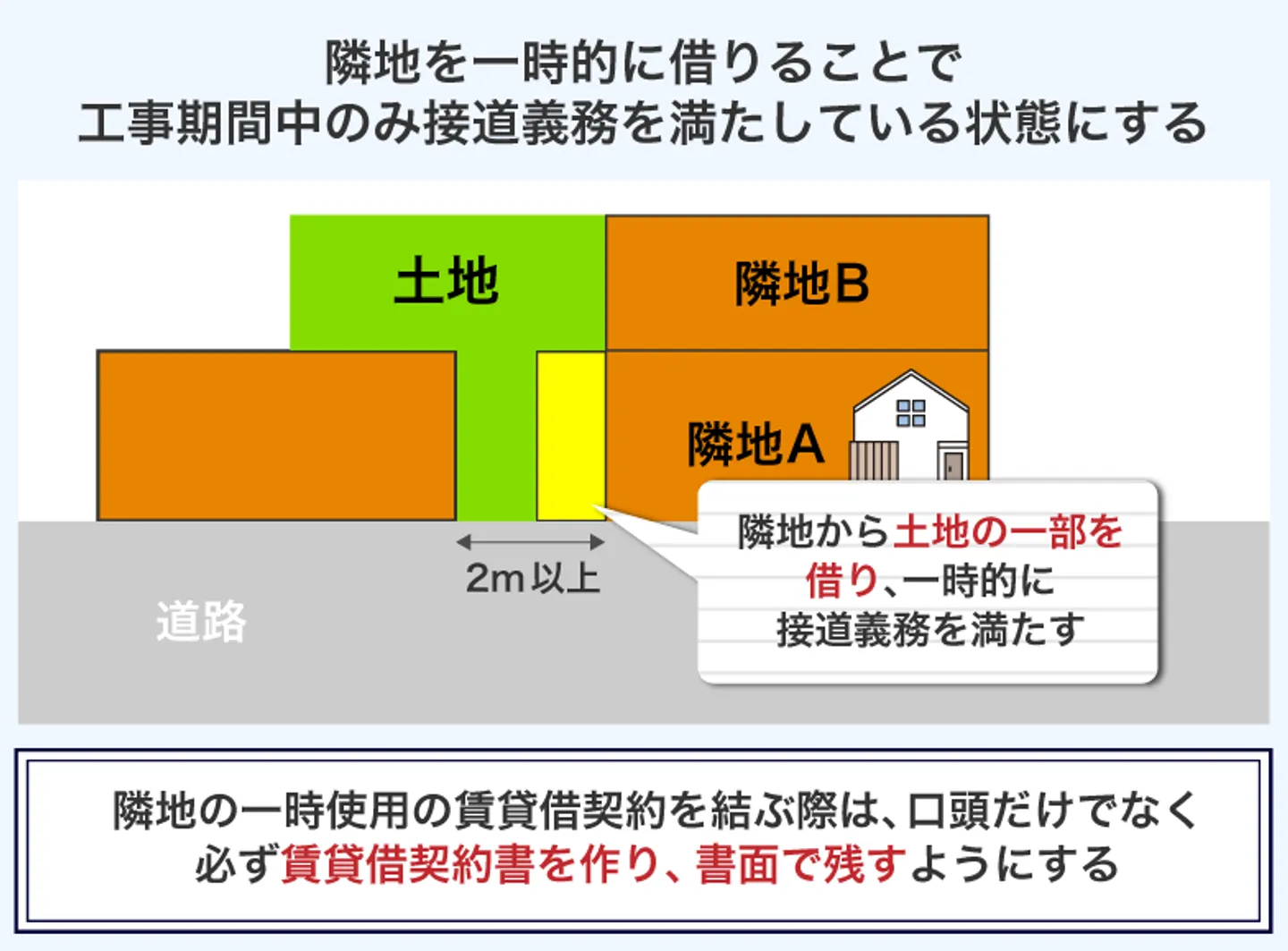

隣地の一部を借りて接道義務を満たす

道路と接する敷地の幅を2m以上にするには、不足分を隣地から借りるという手段もあります。たとえば、敷地の幅が1.9mの場合、0.1m分を隣地から借りれば接道義務を満たせるため、建て替えが可能になります。

この方法は土地を借りるだけなので、購入費は不要で、基本的に必要なのは賃料のみです。接道義務を満たす状態を継続する必要があるため、借地契約は長期に及ぶことが多くなりますが、隣地所有者にとっても売却よりは柔軟に対応しやすい方法といえるでしょう。

ただし、隣地の一部を借りて建て替えを行うには、自治体の建築課で建築確認の申請を行う必要があります。

賃貸借契約は、将来的なトラブルを防ぐためにも書面で取り交わし、建築申請の添付資料として提出するのが望ましいでしょう。とくに契約の継続性や更新条件については、慎重に検討することが重要です。

なお、この方法はすべての自治体で認められているわけではなく、あくまで例外的な措置として扱われます。事前に自治体の建築課で確認を行いましょう。

また、隣地の所有者が必ずしも土地を貸してくれるとは限りません。そのため、実際に相談を進める前に、関係性に問題がないかを確認しておくことが大切です。

所有する土地と隣地の一部を等価交換する

再建築不可の旗竿地を所有している場合、隣地と等価交換を行うことで接道義務を満たせるケースがあります。

旗竿地とは、道路に接する部分(間口)が狭く、その奥に建物を建てるための敷地が広がっている土地です。たとえ敷地面積が十分でも、間口が2m未満であれば建築基準法上の接道義務を満たせません。

このような場合は、隣地と接する間口部分の土地を譲り受ける代わりに、自分の土地の一部を等価で譲り、相互に所有権を交換する方法が有効です。たとえば、間口が1.5mしかない場合、隣地から0.5m分を譲ってもらい、その分と等しい価値の土地を提供し、2.0mの接道幅を確保します。

ただし、等価交換には「交換できるスペース」が両者にあることが前提です。土地交換契約書の作成や登記手続きが必要になるため、隣地の所有者と信頼関係が築けている場合に、検討しやすい方法といえます。

また、土地の一部のみを交換するには、事前に分筆登記を行わなければなりません。分筆は土地を物理的に分ける手続きで、土地家屋調査士による測量と申請が必要です。

さらに、土地の面積が等しくても、形状や接道状況により評価額が異なるケースがあります。このようなケースでは、差額分を金銭で精算する「清算金」が発生する場合があります。

譲渡所得税や登録免許税、不動産取得税などの税金が発生する場合もあるため、事前に確認しておきましょう。税務上の扱いも含め、あらかじめ専門家に相談しておくと安心です。

セットバックで幅員4m条件を満たす

接している道路の幅員が4m未満であるために接道義務を満たせない場合、セットバックによって建て替えが可能になるケースがあります。

セットバックとは、建物を建てる際に、敷地の一部を後退させて道路として提供し、前面道路の幅を確保する方法です。建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接していることが接道義務の条件とされています。

たとえば、接している前面道路の幅員が3mの場合、道路の中心線からそれぞれの土地が50cmずつ後退して、合計4mの道路幅を確保するのが原則です。

ただし、道路の向かい側が川や崖などでセットバックできない場合は、片側のみで1m後退する必要があります。

なお、セットバックには工事が必要です。既存の塀や構造物の撤去・移設、セットバック部分の舗装などが必要になり、数十万円程度の工事費用が発生するのが一般的です。

また、セットバック部分の土地には所有権が残りますが、将来的に道路として利用されることを前提としているため、建物や塀などの構造物を設置することはできません。

さらに、セットバックによって敷地面積が減少するため、建ぺい率や容積率に影響し、建築できる建物の規模が制限される可能性もあります。

43条但し書き申請をする

道路に接していない土地は、接道義務を満たせず、再建築が原則できません。たとえば、敷地の周囲が住居や空き地に囲まれている場合などが該当します。

しかし、このようなケースでも「43条但し書き道路」という制度を利用すれば、建て替えが可能になる場合があります。

43条但し書き道路とは、建築基準法上の「道路」には該当しないものの、条件を満たして建築審査会の同意を得れば、再建築が認められる通路のことです。

この裏ワザは、敷地周辺の空き地などを「道路」として扱ってもらうことで、接道義務を満たし、再建築を可能にする方法です。

この制度を利用するには、建築基準法や自治体の条例で定められた要件を満たす必要があります。以下は、一般的な要件の一例です。

- 敷地の周囲に広い空き地がある

- 幅員4m以上の農道や公共用の道に2m以上接している

- 特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上の支障がないと認めている

- 通路として使う部分について、所有権・地上権・借地権などを持つ人のうち、過半数の同意を得ている

- 建築物は地上2階以下、地階は1階以下の専用住宅・二戸長屋である

これらはあくまで一例であり、適用基準は自治体によって異なります。また、43条但し書き申請には多くの書類や調査が必要です。

適用の可否や必要書類については、事前に各自治体の建築課などへ相談しておくとよいでしょう。

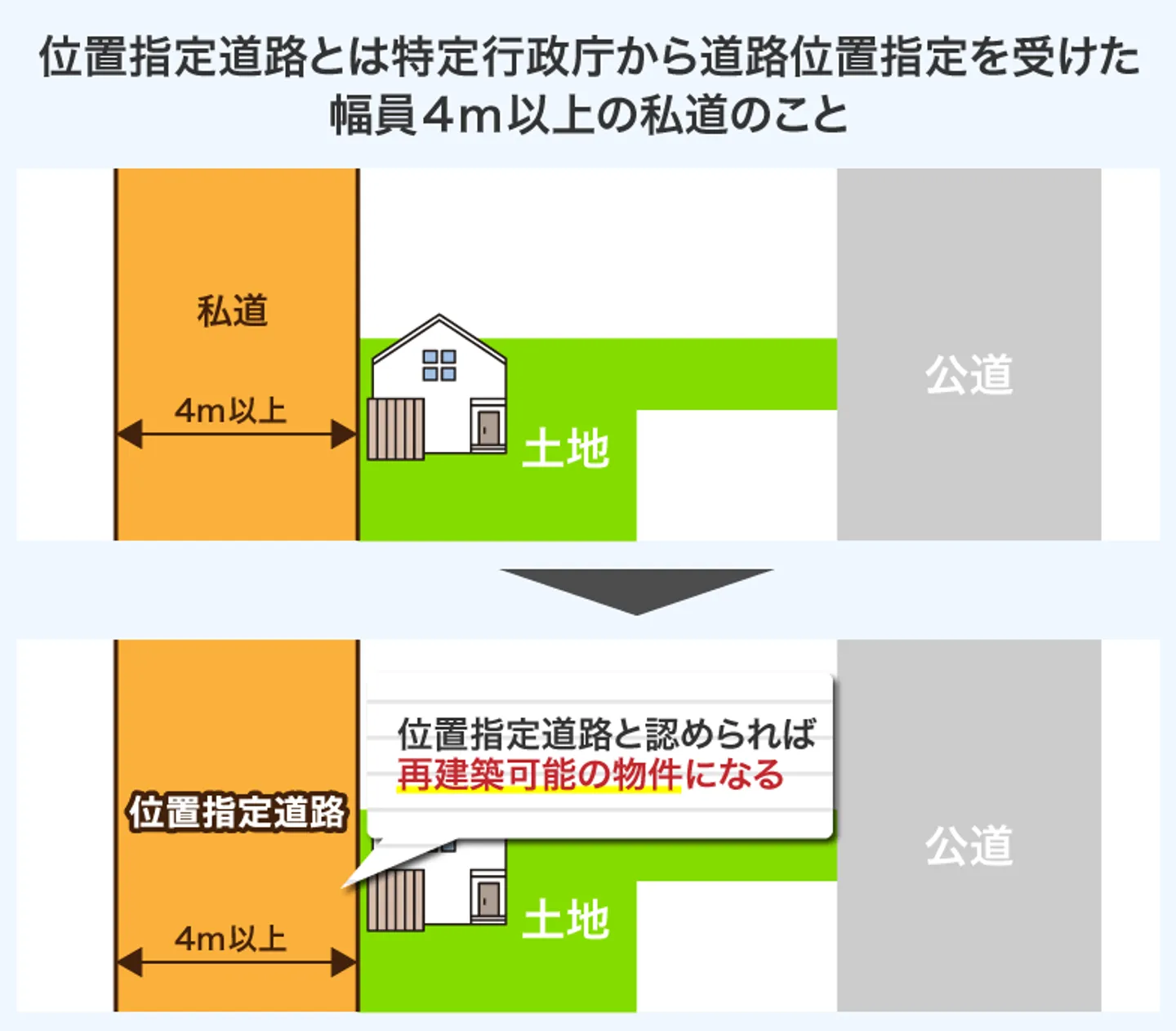

位置指定道路を申請する

再建築不可物件のなかには、接している道路が私道であるために、接道義務を満たしていないケースもあります。この場合、敷地が道路に2m以上接していたとしても、その道路が建築基準法上の「道路」として認められていないため、再建築が制限されます。

こうしたケースでは、接している私道を「位置指定道路」として申請・指定してもらうことで、建て替えが可能になる場合があります。

位置指定道路とは、幅員4m以上の私道で、特定行政庁から「建築基準法上の道路」として位置の指定を受けたものです。

この裏ワザを使うためには、自治体ごとに定められた要件をクリアする必要があります。主な要件は次のとおりです。

- 接している私道の幅員が4.0メートル以上ある

- 道路の形態や境界が明確になっている

- 道路に排水設備(側溝など)が整備されている

- 両端がほかの道路と繋がっていて通り抜けできる

- 行き止まりの場合は、道路の長さが35メートル以下である

- 私道の権利者から承諾を得ている

申請手続きは、物件所在地の建築安全課や建築指導課などで行え、要件や必要書類についても相談できるのが一般的です。

再建築不可物件の裏ワザとして、位置指定道路の申請は有効な手段となり得ます。検討する際は、建築士や行政書士、不動産会社などの専門家に相談しながら慎重に進めましょう。

市街化調整区域にある再建築不可物件を建て替え可能にする裏ワザは開発許可を得ることが基本

市街化調整区域では、原則として建物の建築に開発許可が必要であり、無許可での再建築は制限されています。しかし、自治体から開発許可を得られれば、例外的に再建築不可物件も再建築が可能になります。

つまり、市街化調整区域にある再建築不可物件の場合「その地域の自治体から開発許可をもらうこと=再建築可能にする裏ワザ」といえるのです。

開発許可は、都市計画法第29条に基づいて、都道府県知事または市町村長が判断します。

開発許可を得るには、各自治体が定める要件を満たす必要があります。自治体によって要件は異なりますが、一般的には以下のようなケースで開発が認められることがあります。

- 地元に長く居住している人が建てる自己用住宅(自らまたは親族が居住するための住宅を指し、賃貸用や事業用の建物は対象外)

- 市街化調整区域に指定される前から存在していた既存建物の建て替え

- 周辺住民の日常生活に必要な物品を販売する小規模店舗

- 直系親族や兄弟姉妹などの近親者のための住宅

- 長年にわたり建物の敷地として利用されている土地

- ガソリンスタンドなど市街化区域内での建築が難しい用途の建物

- 福祉施設や医療機関などの公益性のある建築物

ただし、開発許可が得られるかは自治体の判断によるため、申請をすれば必ず許可が得られるとは限りません。また、申請手続きも自治体ごとに異なるため、市街化調整区域にある再建築不可物件を所有している場合は、地域の自治体に相談してみるとよいでしょう。

再建築不可物件を所有し続けるリスク

再建築不可物件は、通常の物件よりも需要が低く、不動産会社による仲介ではなかなか売却できない場合があります。裏ワザを使って再建築可能にできなければ、そのまま所有を続けるしかありません。

しかも、再建築不可物件を所有し続けることには、次のようなリスクがともないます。

- 固定資産税や火災保険料などの費用が毎年数十万円ほどかかる

- 老朽化が進んで近隣住民に悪影響を及ぼす可能性がある

こうした費用やリスクを抱えたまま、売却もしづらい状況が続くのは得策ではありません。裏ワザが使えない場合には、買取業者への売却など、現実的な対処法を検討すべきです。

ここからは、再建築不可物件を持ち続けることで、どのような負担があるのか具体的にみていきましょう。

固定資産税や火災保険料などの費用が毎年数十万円ほどかかる

再建築不可物件に限らず、不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税などの税金が毎年かかります。また、火災保険料や維持管理費などもかかるため、所有を続ければ続けるほど出費はかさんでいきます。

つまり、使用する予定がない再建築不可物件を持ち続けているだけで、毎年まとまった金額が無駄な出費となってしまうのです。以下に、再建築不可物件を所有することでかかる主な費用とその相場をまとめました。

|

費用の例

|

相場

|

|

固定資産税

|

固定資産税評価額×税率1.4%で算出可能。戸建であれば年間10万〜15万円程度

|

|

都市計画税

|

固定資産税評価額×税率0.3%で算出可能。戸建であれば年間3万〜5万円程度

|

|

火災保険料

|

年間数万円~数十万円

|

|

建物の修繕費用

|

1回の工事につき、年間数万~数十万円

|

|

水道光熱費

|

年間数万円程度

|

あくまで目安ですが、戸建てを所有しているだけでかかる費用は、年間40万〜60万円程度といわれています。使用用途がないうえに裏ワザも使えないのであれば、この出費は無視できません。将来のリスクを避けるためにも、早めに物件を手放す判断が必要になるでしょう。

老朽化が進んで近隣住民に悪影響を及ぼす可能性がある

再建築不可物件では、建物の建て替えはもちろん、改築や増築、大規模なリフォームも原則として行えません。築年数の経過とともに老朽化が進み、倒壊のリスクが高まるおそれがあります。

さらに、外壁の崩落やシロアリ被害などの損傷が発生しやすくなり、近隣住民に悪影響を及ぼすリスクもでてきます。管理が不十分と判断されれば、所有者としての責任を問われることにもなりかねません。最悪の場合、損害賠償を請求され、多額の支払い義務を負う可能性もあります。

このような事態を避けるためにも、使用目的がないのであれば、老朽化が進む前に手放すことを検討すべきでしょう。目に見えて劣化が進行している場合は、早めに専門の買取業者へ相談するのが現実的な選択肢です。

再建築可能にする裏ワザが使えないなら専門の買取業者に依頼する

再建築不可物件は通常の物件よりも買い手がつきづらいため、不動産会社による仲介で売却するのは困難です。ただし、再建築不可物件を専門に扱う買取業者であれば、買い取りに応じてもらえる可能性があります。

そのため、再建築可能にする裏ワザが使えずに、使用用途がない再建築不可物件を所有しているのであれば、専門の買取業者に依頼するのが得策といえます。また、再建築不可物件を専門とする買取業者に依頼する場合、以下のメリットもあります。

- ほかの業者に断られた再建築不可物件でもスピーディーかつ高値で買い取ってもらえる

- 基本的には契約不適合責任が免責される

ここからは、再建築不可物件を専門とする買取業者に依頼するメリットをそれぞれ解説します。「再建築不可物件を手放したい」と考えている方は参考にしてください。

ほかの業者に断られた再建築不可物件でもスピーディーかつ高値で買い取ってもらえる

建物の建て替えや改築、増築などができないことから、再建築不可物件は通常の物件よりも買い手がつきづらく、売却金額も安くなるのが一般的です。

再建築不可物件を専門に扱う買取業者なら、活用方法や転売ノウハウを持っているため、他の業者よりも早く、かつ高値で買い取ってもらえる可能性があります。

売却金額は立地や状態といった再建築不可物件の条件によって左右されるため一概にはいえませんが、買取業者に依頼してから売却できるまでの期間は、1週間〜1ヵ月程度が一般的な目安です。

「なるべく高値で再建築不可物件を売りたい」「すぐにでも再建築不可物件を売却したい」といった場合には、再建築不可物件を専門とする買取業者に依頼することを検討してみるとよいでしょう。

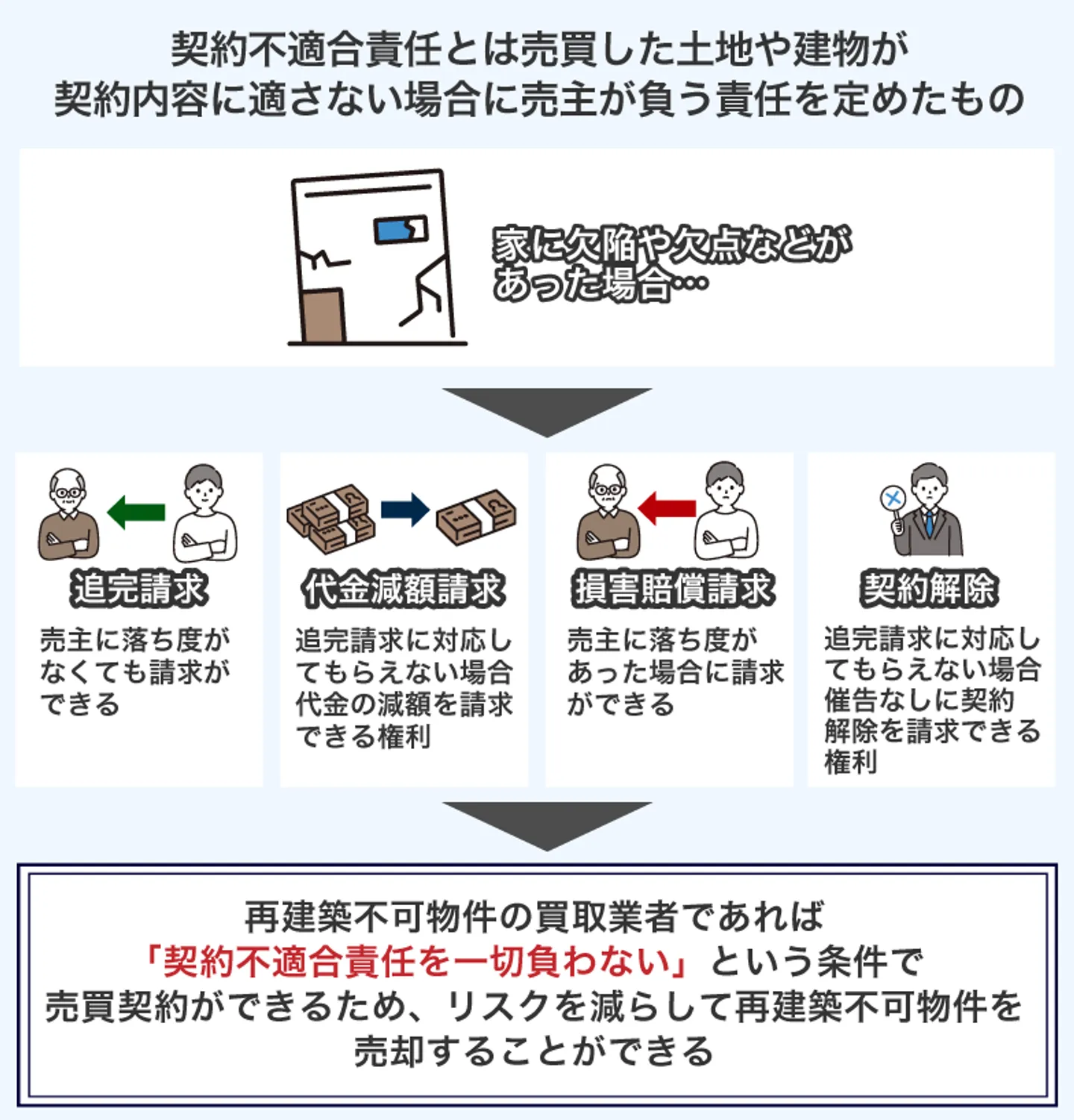

基本的には契約不適合責任が免責される

仲介で再建築不可物件を売却する場合、売主は契約不適合責任を問われるリスクがあります。契約不適合責任とは、売買した土地や建物が契約内容に適合しない場合に、売主が損害賠償や契約解除といった責任を負う制度です。

たとえば、再建築不可物件であることを隠して売買契約を締結した場合、のちにそれが発覚した際にトラブルに発展するおそれがあります。また、雨漏りやシロアリ被害といった隠れた瑕疵があった場合も、責任を問われる可能性があります。

買取業者側は物件の状態を把握したうえで買い取るため、売主に後から責任を問わない「現況有姿(げんきょうありすがた)」での契約となるのが一般的です。

売主側の責任が大幅に軽減される点は、再建築不可物件を専門とする買取業者に依頼するメリットといえます。ただし、契約書に免責条項が明記されていないとトラブルの元になるため、契約内容は事前によく確認しておくことが大切です。

まとめ

再建築不可物件を再建築可能にするには、まず「なぜ再建築ができないのか」という原因を明確にすることが重要です。

接道義務を満たしていない場合は、隣地の一部を買い取ったり、セットバックを行ったりすることで建て替えができる可能性があります。市街化調整区域にあるケースでは、自治体へ申請して開発許可を取得すれば再建築が可能になる場合もあります。

ただし、これらの方法はいずれも手間やコストがかかるため、誰でも簡単に実行できる「裏ワザ」とは言い切れません。

使用用途がない場合や、建て替え可能にする手段が難しい場合には、再建築不可物件を専門とする買取業者に売却するのも1つの選択肢です。当記事で紹介した6つの裏ワザが使えないと感じたら、買取業者への相談も視野に入れてみてください。

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-