競売とは、裁判所を通して不動産を売却する制度のことです。

底地が競売にかけられてしまうと、底地の持ち主が変わりますが、借地人にとって大きな影響はないといえます。

また、底地の価格相場に明確な決まりはありませんが、市場価格と比べると安くなりがちです。

もしも、底地を手放す必要があるなら、競売になる前に「底地専門の買取業者」へ売却することを検討しましょう。

以下のフォームから、底地がいくらで売れるか最短12時間でわかるため、まずは無料査定を受けてみましょう。

買取業者を探す

競売とは、裁判所を通して不動産を売却する制度のことです。

底地が競売にかけられてしまうと、底地の持ち主が変わりますが、借地人にとって大きな影響はないといえます。

また、底地の価格相場に明確な決まりはありませんが、市場価格と比べると安くなりがちです。

もしも、底地を手放す必要があるなら、競売になる前に「底地専門の買取業者」へ売却することを検討しましょう。

以下のフォームから、底地がいくらで売れるか最短12時間でわかるため、まずは無料査定を受けてみましょう。

不動産を所持する人が住宅ローン・借金などを支払えないなどの状況に陥ったとき、債権者が債権回収の申立てを裁判所におこなうケースがあります。

このときに、債権者は債務者の不動産を「競売」の手続きにかけます。

競売とは、裁判所による判決をもとに、強制的に不動産を売却する制度のことです。

競売によって売却された不動産の売却価格は、借金や住宅ローンなどの返済に充てられます。

競売物件には明確な落札相場はありません。物件によって最終的な落札金額が大きく異なるので、相場を求めることは難しいといえます。

売却基準額(最低入札額)は大体市場価格の7割程度で設定されています。その時点では市場よりも安いということになります。

しかし、競売には不動産業者や投資家も参入することがあるので、市場価格よりも高い値段で落札となる場合もあります。

売却基準額の2倍近い価格で落札されることもあれば、市場価格よりも非常に低い金額で落札されることもあります。

競売物件は、物件ごとに売却基準額も異なり落札金額もさまざまです。

底地の場合、市場性や収益性が劣るといわれる不動産でもあるので、売却基準額から何倍も高い価格で落札されるケースは多くありません。

しかし、その土地の状況や周辺環境、需要などさまざまな要因が関わって落札価格もバラバラです。

そのため、明確な相場を求めることはできないといえるでしょう。

ちなみに、底地の落札者は個人よりも不動産業者や底地専門業者が多いです。個人では扱いに困る底地でも、不動産業者などでは借地権者に売却する等のノウハウが整っているので底地を収益化が難しくないといえます。

「不動産競売物件情報サイト」にある「過去データ」や「売却結果」では売却基準額と売却額が掲載されているので、参考にしてみると落札価格がどの程度かイメージしやすいかもしれません。

底地とは、借地人へ貸し付けている状態の土地です。借地人から地代を得ることで、土地を活用しています。

そのため、底地を持っていても土地を活用できません。

もしも、底地が競売にかけられると、借地権はどうなるのでしょうか?

結論からいうと「底地の所有権」のみが競売によって取引されます。底地を競売で購入すれば、借地人から地代を受け取れるようになります。

底地が競売にかけられると、第三者の一般人が購入することがほとんどです。

つまり、知らないうちにいきなり新しい地主が現れることもあります。

かといって、競売により第三者が取得したとしても、現状と同じ条件で賃借することを主張できます。

底地の持ち主が、底地を競売にかけたからといって、居住する家がなくなるということはありません。

そこで、投資家Bさんが競売に出された底地を買い取ることに。

借地人とっては、地代の支払い先が変わったこと以外、とくに変わったことはありませんでした。

競売物件にはさまざまなメリット・デメリットがあります。

そのため、購入時にはこれらをよく確認しておくようにしましょう。

次の項目から、競売物件を購入するメリット・デメリットを確認していきましょう。

なお、投資用に底地を購入するか検討しているなら、以下の記事も参考にしてみてください。

競売物件を購入する一番のメリットは、一般的な市場に流通している物件に比べて価格が安いという点です。

具体的には、市場売買で扱われる物件の価格よりも2~3割程度安くなるとよくいわれています。

競売物件は以下のようなリスクを含んでいるため、安くなるといわれます。

物件評価後にこれらのリスクを加味し競売市場修正という名目で減額されます。

安く物件を購入できる反面、さまざまなリスクを含んでいるおそれがあるので、なるべく注意して物件を選ぶことが大事です。

一般的な不動産取引の場合は、売主と買主の間で権利トラブルが起こることも少なくありません。

しかし、競売物件の場合は裁判所が物件を管理しているので、落札後は所有権移転登記や抵当権の抹消などが公正におこなわれます。

また、最初から裁判所とやり取りをすることになるので、手続きに要する手間や時間、登記費用なども削減できる点もメリットです。

競売物件を住宅ローンで購入するのは、困難だといえます。

まず、住宅ローンを利用するとき、融資実行が決定すると同時に、購入物件に対して所有権移転登記と抵当権の設定がおこなわれます。

しかし、競売物件の場合、所有権を移転する数日前に購入代金を支払わなければなりません。

そのため、競売物件の抵当権設定は「購入代金支払い後の所有権移転時」になってしまい、前もって住宅ローンの融資金で購入代金を支払うということが困難になります。

ただし実際には、個々の状況を考慮し融資を受けられる可能性もあります。

詳しくは、以下の記事も参考にしてみてください。

契約不適合責任とは、不動産に瑕疵(何らかの不具合や欠陥など)があった場合に売主が負うべき責任のことです。

通常の売買取引であれば契約不適合責任は有効となっていますが、競売物件の場合は売主が存在しない状態の物件なので無効とされます。

契約不適合責任を負う人自体が存在しないともいえるので、競売物件に何か瑕疵があったとしても責任を追及できません。

不動産競売は、オークションとほぼ同じ仕組みです。

そのため、競売物件を入札しても他の入札者の方が高額で入札した場合、当然そちらが優先されます。

物件の下調べなどで時間と手間をかけて入札しても、高額入札で他の人の手に渡ってしまう可能性があるということを心に留めておきましょう。

競売物件の入札から引き渡しまで、主に以下のような流れになっています。

それぞれの手続きについて詳しく説明します。

裁判所で閲覧できる競売物件情報や、不動産競売物件情報サイトなどから購入したい物件を選びます。

インターネットで不動産競売物件情報サイトを検索することで、簡単に競売物件の情報を調べられます。

また、紙面広告などの情報を利用してもよいでしょう。

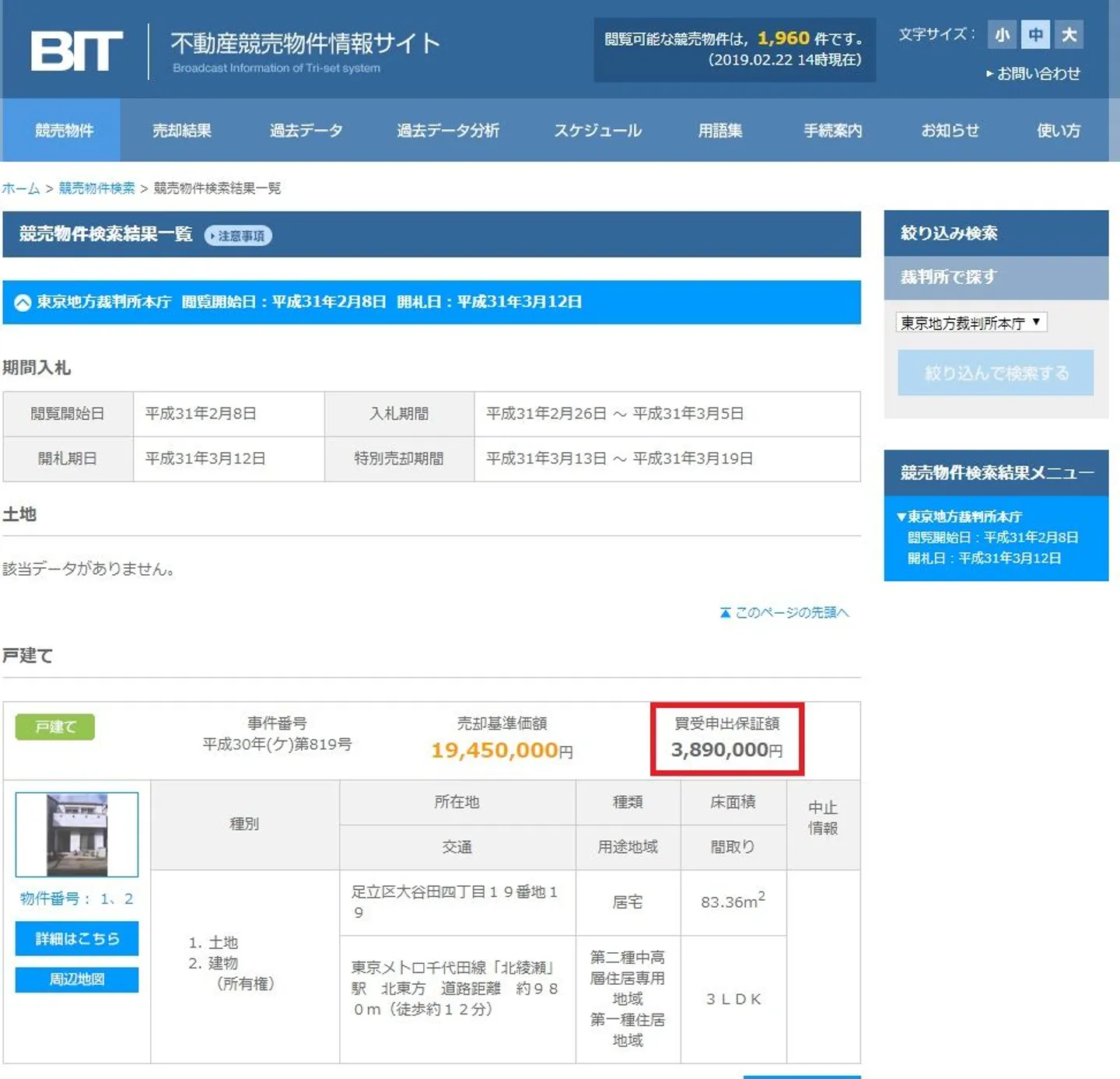

全国にある裁判所の物件が公開されている「BIT(不動産競売物件情報サイト)」が便利です。

地域や沿線から物件を探すことができ、物件詳細ページからは「物件明細書」「現況調査報告書」「評価書」の三点セットがダウンロードできるようになっています。

この三点セットは物件の状態を知るための重要な情報なので、必ず確認しましょう。

「981.jp」は不動産競売流通協会(FKR)が運営している不動産競売物件のポータルサイトで、BITと同様に全国の競売物件を取り扱っています。

3点セットのダウンロードやバーチャル入札などさまざまなサービスがあります。

ただし、これらのサービスを利用するには、会員登録とログインが必要になります。

購入する競売物件が決定したら、入札の手続きに進みます。

ここでは、必要書類の準備と入札保証金の振込をおこないます。

次の項目から、順番に見ていきましょう。

入札に必要な書類を準備しましょう。以下の書類を裁判所の執行官室で受け取ります。

裁判所に足を運ぶ時間がない人は、裁判所の執行官室宛に郵便切手を貼った返信用封筒(A4)を送り、返信にて必要書類の郵送をしてもらうこともできます。

振込依頼書を利用し、裁判所が定めた金額の入札保証金(買受申出の保証金)を金融機関等で指定の口座に振り込みます。

入札保証金の金額は原則として売却基準価額の約10分の2(20%)とされています。具体的な金額は期間入札の公告に「買受申出の保証の額(買受申出保証額)」として記載されています。

開札後、最高価格の買受申出人(購入できる人)以外の人の入札保証金は返還されます。

裁判所の掲示板や庁舎内の掲示板に、期間入札の公告が掲載されます。不動産競売物件情報サイトでも閲覧することができます。

BITの場合は、以下のように記載されています。

入札保証金を振り込んだ後は、以下の書類を揃えて裁判所の執行官へ提出する必要があります。今回は、個人が競売物件を入札するケースで必要となる書類を説明します。

入札は物件ごとに1人1回に限定されます。複数の代理人を立てるなどは原則認められません。

開札は指定の開札期日に裁判所の不動産競売場でおこなわれます。

裁判所に足を運ばなくても不動産競売物件情報サイトで開札結果を確認することができます。

開札期日の7日後に売却許可決定が最高価買受申出人に下されます。売却許可決定後に正式な買受人になります。

売却許可決定が確定した場合、原則として約1カ月後に残代金の納付をおこないます。

その間に代金納付期限通知書などが手元に発送されるので、その書類に記載されている期日の前日までに金融機関から指定口座へ残代金を振り込みます。

振込金額が違ったり、期日までに振り込まない場合は競売物件の買受権利を失います。

また、振り込んだ入札保証金も戻ってこないので注意が必要です。

残代金の納付手続きが完了後、所有権移転の手続きを進めることになります。

裁判所が法務局に買受人名義への所有権移転登記を依頼します。

また、差押登記や抵当権設定登記などの負担登記の抹消も同時に依頼されます。

その後、買受人宛に「登記識別情報通知」が郵送されます。登記識別情報通知は登記済という証明と権利証の代わりになる重要な書類なので、無くさないようにしっかりと保管しましょう。

競売物件の引き渡しは買受人の責任でおこないます。物件引渡し以降は裁判所が自ら動くことはないので、さまざまな負担をしなくてはならない場合があります。

このとき、勝手に処分するなどの行為はしてはいけません。

また、元々の物件所有者(占有者)が退去せずに住み続けているケースもあります。

住宅を競売にかけられた人は引っ越しの費用すら持ち合わせていないことが多く、落札者が引っ越し費用を負担して退去させる手段をとることもあります。最悪の場合、不動産明渡し請求という法的手段をとらなければならないもことあります。

訴訟費用なども全て負担しなければならないので、ケースによっては不本意な損失を被ることになります。

参照:裁判所「入札方法について」

参照:BIT不動産競売物件情報サイト「入札以降の手続の流れ」

底地が競売にかけられたとき、取引されるのは底地の権利のみです。

そのため、競売にかけられたとしても、借地人に大きな影響を与えることはありません。

競売物件の購入時は、安価で購入できるなどのメリットがある反面、契約不適合責任がないなどのデメリットもあることを忘れてはいけません。

競売物件の調査・入札方法や手続きの流れを把握しておくことも大事です。入札方法や必要書類、入札保証金の支払期間なども細かく指定されているので事前にしっかりと確認しておきましょう。

競売物件は底地、借地、空き地などの土地、住宅、商業用の建物など多種多様で、それぞれ落札価格も大きく異なります。そのため、競売物件の落札相場を予想することは難しいでしょう。