相続した不動産は3年以内に売却すると税金を軽減できる

相続した不動産を売却する際、税金を軽減できる制度が2つあります。どちらも相続税を申告してから3年以内に売却することで適用される制度ですが、控除される金額が異なります。

| 特例(どちらかのみ適用可能) |

控除額 |

適用期限 |

| ①相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 |

相続税額の一部 |

相続税申告から売却まで3年以内 |

| ②被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 |

3,000万円 |

相続税申告から売却まで3年以内 |

相続した不動産を3年以内に売却する場合は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」の適用対象となります。一方、被相続人が1人で住んでいた空き家の居住用財産を売却する場合、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が適用されます。

相続した不動産の売却を検討している場合、自分が適用の対象となる制度を把握しておきましょう。

①「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が適用できる

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例は、通称「取得費加算の特例」とも呼ばれている制度です。相続財産を譲渡した場合の取得費の特例が適用されれば、相続税のうちの一定分の金額を節税することが可能です。

売却利益が出た際の譲渡所得税を軽減できる仕組み

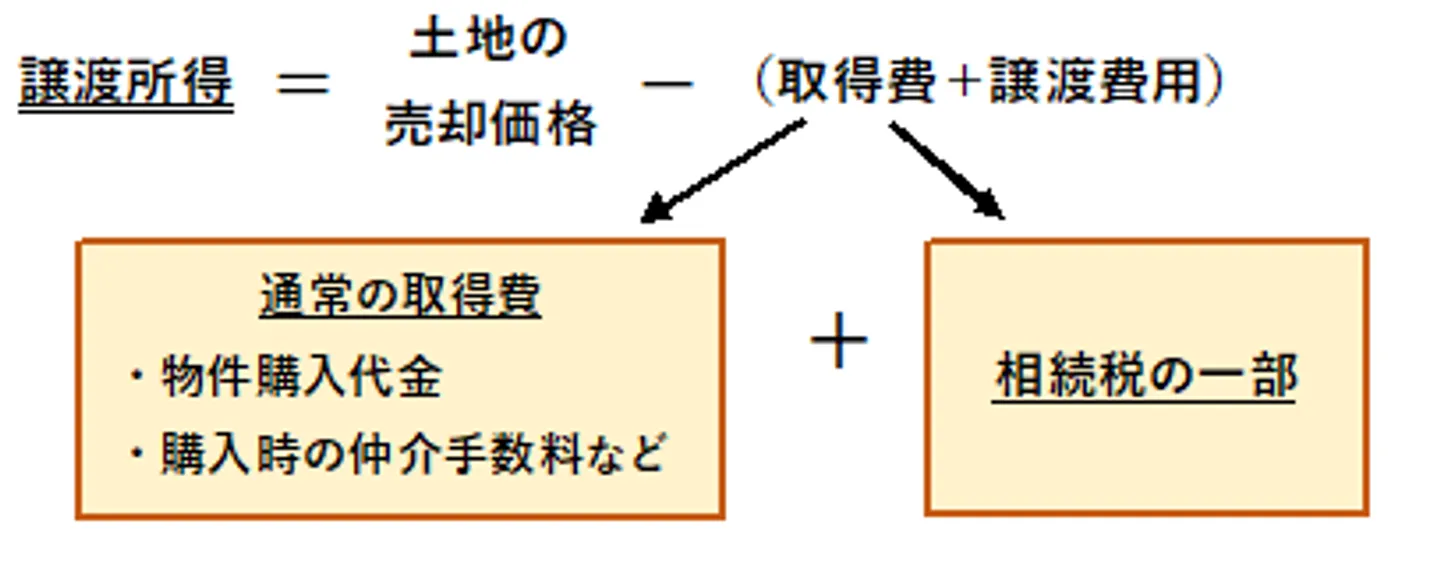

前提として、不動産売却の際には、売却利益(譲渡所得)が出た場合に「譲渡所得税」という税金が発生します。

譲渡所得税は、土地や建物を売って得た金額(収入金額)から取得費と譲渡費用の合計額を差し引いて計算される仕組みです。そのため、取得費や譲渡費用が高額であればあるほど、譲渡所得税は少なくなります。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例では、相続税の一部を取得費に加算ができます。取得費が多くなれば、その分譲渡所得税が少なくなるため節税が可能となるのです。

特例の適用要件

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例が適用されるには、下記の要件を満たしている必要があります。

(1)相続や遺贈により財産を取得した者であること。

(2)その財産を取得した人に相続税が課税されていること。

(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。

引用:国税庁「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

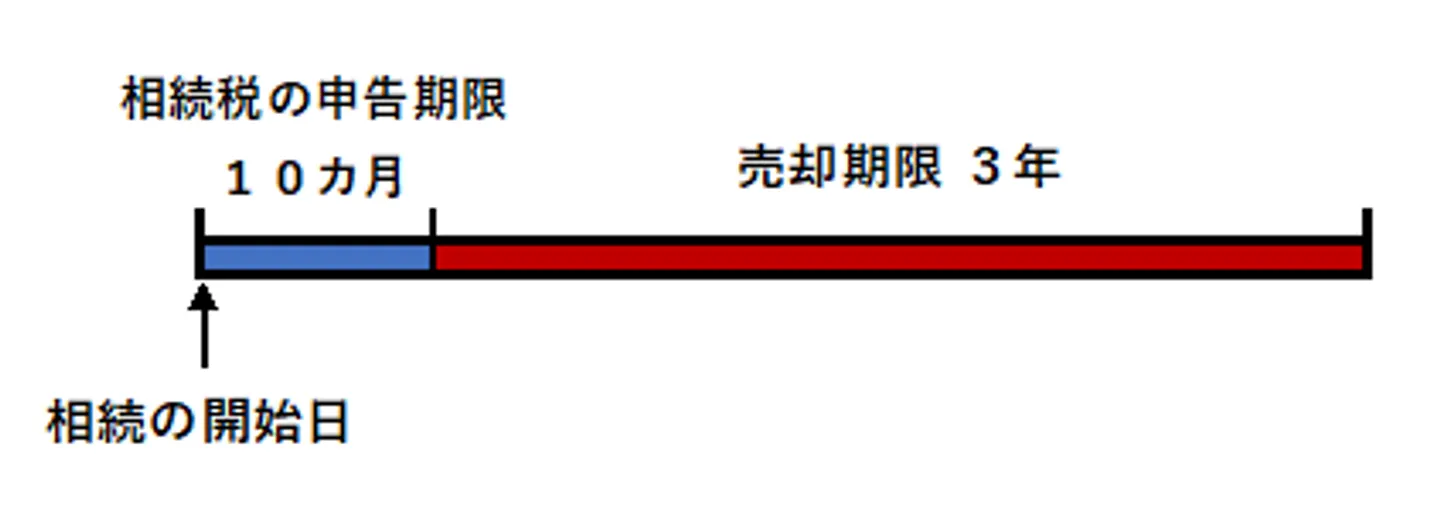

まず、相続により不動産を取得しており、相続税が課税されている人でなければ要件を満たせません。また、相続された日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年が経過する日までに譲渡されている必要もあります。

相続税の申告期限の翌日以後3年は、3年10ヶ月以内となるのが一般的です。具体的にいえば「相続税の申告期限(10ヶ月)+その日の翌日以後(3年)=3年10ヶ月以内」となります。

期限を過ぎれば特例が適用されないため、余裕を持って期間内に売却することが特例適用のためのポイントです。

なお相続財産を譲渡した場合の取得費の特例が適用されるには、確定申告が必須です。確定申告の際には下記の書類が必要になるため、申告をしていない場合は参考にしてみてください。

| 必要書類 |

概要 |

| 確定申告書B様式(第一表) |

税務署で受け取れる書類。国税庁の公式サイトからもダウンロード可能。

該当ページ:確定申告書B |

| 確定申告書第三表(分離課税用) |

税務署で受け取れる書類。国税庁の公式サイトからもダウンロード可能。

該当ページ:令和○年分の所得税及び復興特別所得税の申告書 |

| 譲渡所得の内訳書 |

税務署で受け取れる書類。国税庁の公式サイトからもダウンロード可能。

該当ページ:譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 |

| 不動産購入時の売買契約書 |

契約書のコピーの提出が必要。 |

| 不動産売却時の売買契約書のコピー |

契約書のコピーの提出が必要。 |

| 譲渡にかかった費用の領収証 |

仲介手数料や負担した印紙税などの領収証のコピーが必要。 |

| 不動産取得にかかった費用の資料 |

売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料などがわかる資料のコピーが必要。 |

| 登記事項証明書 |

法務局で受け取れる書類。法務局の公式サイトからオンライン請求も可能。 |

| 本人確認書類 |

運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの身分を証明できる書類。 |

| 源泉徴収票 |

原則最新年度の源泉徴収票が必要。 |

具体的な計算例

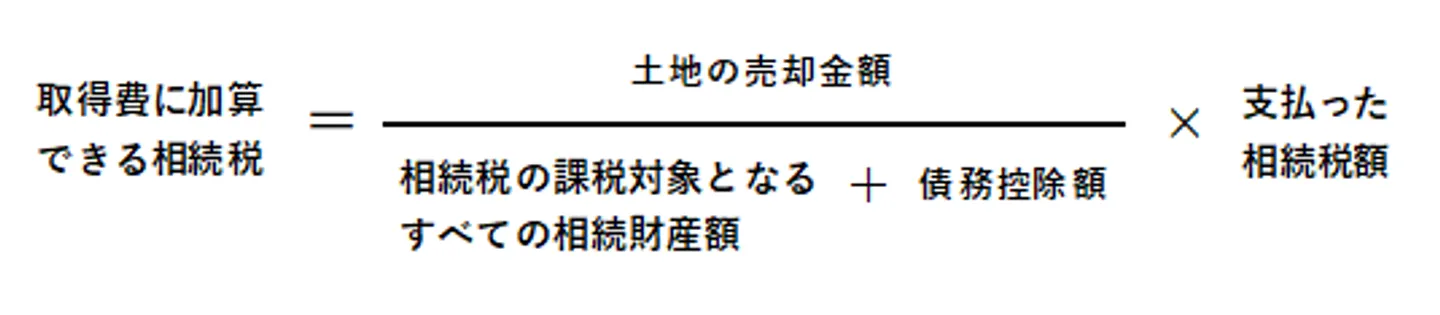

国税庁の公式サイト「No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」には、取得費に加算される相続税額の計算方法と計算式が公表されています。このページを参考に、不動産相続における計算式をまとめましたので参考にしてみてください。

相続税額×相続税課税価格を計算する際に基礎となった不動産の課税価格÷(相続税の課税価格+債務控除額)=取得費に加算される相続税額

たとえば、5,000万円の不動産と3,000万円の預金を相続し、相続税を1,000万円納めた場合を想定します。この場合「1,000万円×(3,000万円÷8,000万円)」が計算式となり、取得費に加算される相続税額は375万円となる計算です。

この条件であれば、加算分の375万円が取得費に上乗せされ、その分譲渡所得税が少なくなります。ここからはこの条件で実際に納める税金額を具体的に計算していきます。

売却した不動産に関する価格と売却にかかった手数料は下記のように条件として定めます。

- 購入価格:3,000万円

- 売却価格:5,000万円

- 手数料:200万円

譲渡所得税は「収入金額(今回においては売却価格のこと)ー(取得費+譲渡費用)」で計算が可能です。この条件であれば「5,000万円ー(3,000万円+200万円)=1,800万円」となります。

さらに特例による加算額の375万円も考慮すると「5,000万円ー(3,000万円+200万円+375万円)=1,425万円」がこの条件の譲渡益となります。

譲渡所得税を算出するには、譲渡益に対して一定の割合をかける必要があります。

割合は不動産の所有期間で変わり、5年以内であれば「短期譲渡所得」となり39.63%、所有期間が5年超であれば「長期譲渡所得」となり20.315%となります。(※)

今回は5年超を想定すると「1,425万円×20.315%=289万4,887.5円」となり、譲渡所得税は約289万円となります。

特例が適用されなかった場合の譲渡所得税は「{5,000万円ー(3,000万円+200万円)}×20.315%=365万6,700円」です。つまり今回の条件においては、特例の適用により「365万6,700円ー289万4,887.5円」と約76万円の税金を軽減できるのです。

(※)国税庁「土地や建物を売ったとき」参照

特例利用時の注意点

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の利用には、下記の点に注意しておきましょう。

- 相続開始日の翌日から3年10か月以内に遺産分割協議を終わらせておく

- 遺産分割で代償分割を選ぶと取得費加算額が減り、節税効果が薄れる

- (複数の不動産がある場合)なるべく売却益が大きい不動産に特例を適用させる

まずは相続開始日の翌日から3年10か月以内に遺産分割協議を済ませておくことが挙げられます。遺産分割協議とは、相続の際に相続人全員で遺産分割について協議することです。

遺産分割協議を終えなければ、特例の適用要件の一つである「相続税が課税されていること」を満たせないため、相続についてなるべく早くの協議を行なうとよいでしょう。

ただし、代償分割で遺産を分配すると特例による取得費に対する加算額が減る場合があります。代償分割とは遺産の分割方法の一つのことで、他の相続人よりも多くの遺産を相続した場合、その人が他の相続人に代償金を支払って精算するものです。

多くの遺産を相続した後に代償金を支払う場合、特例による取得費加算額に調整が加えられることで、譲渡所得税の節税効果が薄れてしまうことがあります。そのため、遺産分割協議の際は、換価分割のような方法を選ぶことも検討してみてください。

最後に、複数の不動産がある場合、なるべく売却益が大きい不動産に特例を適用させることも覚えておくとよいでしょう。売却益が大きければ、その分特例による節税効果を見込めるためです。

②「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」が適用できる

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例は、通称「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」とも呼ばれている制度です。一定の要件に該当すれば、不動産売却による利益(譲渡所得)から最高3,000万円まで控除することができます。

譲渡所得から最大3000万円を控除できる仕組み

前提として、不動産売却の際には、売却利益(譲渡所得)が出た場合に「譲渡所得税」という税金が発生します。簡単にいえば、譲渡所得が少なければ少ないほど譲渡所得税も下がる仕組みです。

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例では、譲渡所得から最高3,000万円までの控除を受けられます。特例が適用されれば、譲渡所得から控除された金額分、譲渡所得税を節税することが可能です。

特例の適用要件

被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例が適用されるには、一定の要件を満たしている必要があります。国税庁の公式サイトに記載された情報をもとに、特例が適用される要件をまとめましたので参考にしてみてください。

| 要件 |

備考 |

| ① 売主が相続か遺贈により被相続人の居住用家屋や敷地を取得した |

ー |

| ② ①で取得した被相続人の居住用家屋・敷地を売り、右記の要件を満たしている |

・相続開始から譲渡までに、事業や貸付け、居住用に供されていたことがない

・譲渡の時において、居住用家屋が一定の耐震基準を満たしている(家屋を取り壊して敷地のみ譲渡する場合は対象外)

・家屋が分譲、区分所有建物(マンション等)の登記がされていないこと

※居住用家屋をすべて取り壊した後に敷地等を売る場合も適用されます |

| ③ 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る |

ー |

| ④ 売却代金が1億円以下である |

ー |

| ⑤ 売却した家屋や敷地に、別の特例控除の適用を受けていない |

ほかの特例控除との併用は不可 |

| ⑥ 特別の関係がある人に対して売っていない |

親子や夫婦、同居の親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人などが該当 |

参考元:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

要件をすべて満たしている場合、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例の適用対象となります。

なお被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例が適用されるには、確定申告が必須です。確定申告の際には下記の書類が必要になるため、申告をしていない場合は参考にしてみてください。

| 必要書類 |

概要 |

| 確定申告書B様式(第一表) |

税務署で受け取れる書類。国税庁の公式サイトからもダウンロード可能。

該当ページ:確定申告書B |

| 確定申告書第三表(分離課税用) |

税務署で受け取れる書類。国税庁の公式サイトからもダウンロード可能。

該当ページ:令和○年分の所得税及び復興特別所得税の申告書 |

| 譲渡所得の内訳書 |

税務署で受け取れる書類。国税庁の公式サイトからもダウンロード可能。

該当ページ:譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】 |

| 不動産購入時の売買契約書 |

契約書のコピーの提出が必要。 |

| 不動産売却時の売買契約書のコピー |

契約書のコピーの提出が必要。 |

| 譲渡にかかった費用の領収証 |

仲介手数料や負担した印紙税などの領収証のコピーが必要。 |

| 不動産取得にかかった費用の資料 |

売った土地や建物の購入代金、建築代金、購入手数料などがわかる資料のコピーが必要。 |

| 登記事項証明書 |

法務局で受け取れる書類。法務局の公式サイトからオンライン請求も可能。 |

| 本人確認書類 |

運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなどの身分を証明できる書類。 |

| 源泉徴収票 |

原則最新年度の源泉徴収票が必要。 |

具体的な計算例

前提として、不動産売却時に発生する譲渡所得税は「収入金額(今回においては売却価格のこと)ー(取得費+譲渡費用)」で計算されます。そして、特例が適用されれば最高3,000万円が控除されるため下記の計算式となります。

収入金額ー(取得費+譲渡費用+特例による控除額)

ここからは下記の条件を想定して、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例が適用された場合のシミュレーションをしていきます。

- 購入価格(取得費):3,000万円

- 売却価格:5,000万円

- 譲渡費用:200万円

この条件の場合「5,000万円ー(3,000万円+200万円)=1,800万円」が譲渡所得となります。被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例が適用された場合、この金額から控除額が差し引かれます。

たとえば控除額が1,800万円であれば「5,000万円ー(3,000万円+200万円+1,800万円)」となり、譲渡所得税は発生しません。しかし控除額が1,800万円未満であれば、さらに譲渡所得に関する計算が必要です。

仮に控除額が1,000万円である場合、「5,000万円ー(3,000万円+200万円+1,000万円)」と譲渡益は800万円となります。

譲渡所得税を算出するには、譲渡益に対して一定の割合をかける必要があります。割合は不動産の所有期間で変わり、5年以内であれば「短期譲渡所得」となり39.63%、所有期間が5年超であれば「長期譲渡所得」となり20.315%となります。(※)

今回は5年超を想定すると「800万円×20.315%」となり、譲渡所得税は約162万5,200円となります。

特例が適用されなかった場合の譲渡所得税は「{5,000万円ー(3,000万円+200万円)}×20.315%=365万6,700円」です。つまり今回の条件においては、特例の適用により「365万6,700円ー162万5,200円」と約203万円の税金を軽減できるのです。

(※)国税庁「土地や建物を売ったとき」参照

「取得費加算の特例」と「空き家の譲渡所得3000万円控除特例」はどちらかのみ適用できる

ここまで相続した不動産を3年以内に売却した場合に適用される特例を紹介しました。これらの特例は併用ができないため、適用されるのはどちらか片方となります。

そのため、特例の適用要件を2つとも満たせている場合、どちらの特例を利用するかを検討する必要があります。

どちらを適用させるのかの判断基準は?

どちらの適用要件を満たせている場合、どちらの特例のほうが税金を軽減できるのかを判断基準にするとよいでしょう。そのため利用する特例を選ぶ際は、どちらの特例でも軽減できる税金額を調べておくことが大切です。

税金額を調べる際は計算式を用いて目安を算出するのもよいですが、税理士や住んでいる地域の税務署に相談することをおすすめします。「金額がわからない」などと自分で算出するのが難しい場合が想定されるためです。

税理士事務所によっては税金に関する無料相談を行っているため、特例の相談をする際はそのような事務所を選ぶのもよいでしょう。

相続した不動産を3年以内に売却するメリット

相続した不動産を3年以内に売却するメリットには、下記が挙げられます。

- 節税のための特例控除が利用できる

- 固定資産税や管理・維持費の負担をなくせる

- 現金化することで相続トラブルを軽減できる

- 不動産の価値が下がる前に手放せる

相続した不動産の売却を検討している場合、それぞれのメリットを踏まえたうえで、売却を再度検討するとよいでしょう。

節税のための特例控除が利用できる

ここまでで紹介した2つの制度は、相続税申告から売却まで3年以内であれば適用対象となるものです。特例が適用されれば支払う税金が少なくなります。

節税が可能となるため、この点は相続した不動産を3年以内に売却するメリットの一つといえるでしょう。

固定資産税や管理・維持費の負担をなくせる

不動産を売却しない場合、固定資産税や維持費などのさまざまな費用がかかります。売却すればこれらの費用はかからないため、保有することで発生する費用を抑えられる点も、相続した不動産を3年以内に売却するメリットの一つです。

現金化することで相続トラブルを軽減できる

遺産相続の際には「どのように遺産を分割するか」の点でトラブルに発展するケースがあります。また相続する不動産を共有した場合、活用や売却が難しくなり、物件を放置してしまうことも少なくありません。

その点不動産を売却する場合、遺産を現金化できるため、相続人に分配しやすくなるメリットがあります。相続トラブルを円満に解決できる点も、相続した不動産を3年以内に売却するメリットの一つです。

不動産の価値が下がる前に手放せる

不動産は築年数が増えるにつれて、価値が下がっていく傾向があります。

東日本不動産流通機構「首都圏中古マンション・中古戸建住宅 地域別・築年帯別成約状況【2023年1~3月】」にもあるように、年々不動産の価値は下がっていくことがわかります。

相続した不動産を3年以内であれば、不動産の価値が下がる前に売却できることもあります。物件の状態や種類などにもよりますが、なるべく高い価格で売却できる可能性がある点はメリットの一つといえるでしょう。

相続した不動産を3年以内に売却するためのポイント

不動産は買い手がつかなければ売ることができません。また相続した不動産の場合、売却までにいくつかの手続きが必要です。

相続した不動産を3年以内に売却したい場合、下記のポイントを踏まえておくとよいでしょう。

- 相続した実家などは遺品整理等を早めに済ませて売却準備する

- 遺産分割協議はスムーズに終わらせる

相続した実家などは遺品整理等を早めに済ませて売却準備する

実家などを相続した場合、売却前には遺品整理を済ませなければ不動産売却ができません。

基本的に遺品整理は相続人が行ないます。自分が相続人となる場合は、下記のような方法で遺品整理することを検討してみてください。

- 遺品整理業者に依頼する

- 住居の解体とともに遺品を処分する

- 遺品整理をサービスの一環として行なう不動産会社に依頼する

なお早期の売却を検討している場合、遺品整理も行なってもらえる不動産会社に依頼するのも手です。「遺品整理業者に依頼して、その後不動産会社に依頼する」といった場合よりも売却までのステップを早められます。

相続登記や遺産分割協議が完了した後は、早めに不動産会社に査定を依頼するようにするとよいでしょう。

不動産会社を探す際は「相続不動産の売却におすすめな不動産会社」の記事も参考にしてみてください。

遺産分割協議はスムーズに終わらせる

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例の適用要件には「相続税が課税されていること」があります。遺産分割協議を終えなければ売却にかかる税金が発生しないため、この要件を満たせません。

また不動産の相続は、相続人を決定し全員が同意したうえで行われます。この工程が難航すればその分不動産の売却が遅れるため、遺産分割協議をスムーズに終わらせることは重要です。

なお、相続の分配や相続人の決定の際には、トラブルが起きる可能性があります。相続トラブルに発展した際には、弁護士に相談する必要があることも覚えておいてください。

相続不動産の売却におすすめな不動産会社

不動産の売却価格は、査定などを依頼する不動産会社によって変わります。さらに不動産売却の際に希望する条件によってもおすすめの不動産会社は変わるため、相続した不動産を売却する際は下記を参考にしてみてください。

- 相続不動産を高く売りたい:不動産一括査定で依頼先を決める

- 売却できる可能性を高めたい:相続不動産の売却に強い不動産会社に依頼する

- 人が亡くなった物件が売れる可能性を高めたい:訳あり物件専門の不動産会社を検討する

相続不動産を高く売るなら不動産一括査定後に依頼先を決める

相続した不動産を高く売りたい場合、不動産一括査定後に依頼先を決めるのを検討してみてください。不動産一括査定とは、複数の不動産会社に不動産査定を同時依頼するためのサービスのことです。

そもそも不動産の査定額は、依頼した不動産会社や物件種別などさまざまな要因で変わります。そのため、複数の不動産会社に査定を依頼すると、査定額が各社で異なる結果となることもあるのです。

つまり、不動産一括査定を利用することで、査定額を最も高く提示してもらった不動産会社を見つけられるメリットがあるといえます。

相続不動産の売却に強い不動産会社に依頼するのも良い

売却できる可能性を高めたい場合、相続不動産の売却に強い不動産会社に依頼することを検討してみてください。

住居や土地は買い手が現れなければ、売れることはありません。資産価値の低い住居や土地の場合、売り手が現れずに売却がなかなかできないこともあり得ます。

そのため「相続した不動産を売却できるのか」と危惧している場合、相続不動産の売却に強い不動産会社を選ぶのもよいといえます。

不動産会社のなかには、相続不動産を専門としていたり、相続不動産の売却実績が豊富だったりする会社もあります。基本的には公式サイトでこのような情報を確認できるため、不動産会社を探す際はまず公式サイトから確認してみるとよいでしょう。

特例に詳しく売却スケジュールを汲み取ってくれる

相続不動産の売却に強い不動産会社であれば、相続の特例に詳しい人が担当として就いてもらえるのが一般的です。

特例の適用については売主ひとりで考えるのが難しいことも多いため、特例適用について相談できるのは相続不動産の売却に強い不動産会社に依頼することのメリットの1つといえます。

また遺産分割協議や相続登記など、相続した不動産を売却するにはさまざまな手続きが必要です。これらの手続きにより、スケジュール通りに不動産を売却できないこともあるかもしれません。

相続不動産の売却に強い不動産会社であれば、売却スケジュールを汲み取ったうえで手続きを進めてもらえるのが一般的であるため、この点もメリットの1つだといえます。

弁護士や税理士と連携し相続全般サポートしてくれる不動産会社もある

不動産会社のなかには、弁護士や税理士と連携をとり、売却だけでなく不動産相続全般をサポートしている会社もあります。サポートの例として挙げられるのは下記のとおりです。

- 発生する税金のシミュレーション

- 不動産の査定

- 節税対策のアドバイス

- 相続登記や遺産分割協議のサポート

- 相続税申告書の作成

- 弁護士による相続トラブル時のサポート

不動産会社にもよりますが、上記のようなサポートをしてもらったうえで、相続した不動産の売却まで行なってもらえる会社もあります。

相続した不動産の売却には、さまざまな手続きが必要なため、サポートが必要な場合はこのような不動産会社を選ぶのもよいでしょう。

人が亡くなった相続物件は訳あり物件専門の不動産会社も検討する

不動産会社のなかには、訳あり物件を専門とする会社もあります。このような会社は「事故物件や訳あり物件もおまかせ」「訳あり物件専門店」などとインターネットでも宣伝しています。

人が亡くなった物件だと、買い手がつきづらいことも予想されます。このような物件を相続した場合、訳あり専門物件専門の不動産会社を専門とする会社に依頼することも検討してみてください。

まとめ

特例が適用されれば、相続した不動産を3年以内に売却すれば税金を軽減できます。この特例には2種類あり、それらを併用することはできないため、より節税効果が大きい特例を利用するのがよいでしょう。

相続した不動産を3年以内に売却する場合、まずは適用要件を満たしているかを調べておくとよいでしょう。そして特例の2つとも適用要件を満たしている場合、削減可能な税金のシミュレーションをしたうえで、どちらを利用するかを検討してみてください。

相続した土地の売却についてよくある質問

相続した土地を3年以内に売却すれば税金がかからないと聞きましたが、本当ですか?

必ずしも非課税になるとは限りませんが、軽減できる特例があります。相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月後)の翌日から起算して3年以内の売却では「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」が、相続開始日から3年を経過する年の末日までの売却は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」があります。

「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」は、具体的にどんな制度ですか?

土地の相続時に支払った相続税を、譲渡所得を計算するときの「取得費」に加算できる制度です。譲渡所得を減らるので、土地売却で発生する税金を抑えられます。

「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」は、具体的にどんな制度ですか?

被相続人が住居用に使っていた土地を売却する場合、譲渡所得を最大3,000万円まで控除できる制度です。譲渡所得が3,000万円以下であれば、土地売却で発生する税金は非課税となります。

2つの特例は同時に利用できますか?

いいえ、2つの特例は併用できません。基本的に「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を利用したほうが節税できる金額は大きいので、まずは「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」の利用を検討し、適用条件を満たしていない場合は「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を検討してみましょう。

特例の期限が近づいていて、急いで売りたいのですが、どうすればよいですか?

仲介業者ではなく、不動産の買取業者に相談することをおすすめします。買取業者は直接買取をおこなうので、最短48時間のスピード買取が可能です。とくに、弁護士と連携している買取業者であれば、相続問題が起こっている土地でもトラブルなく買取できるのでおすすめです。→

弁護士と連携した買取業者の無料査定窓口はこちら

訳あり不動産の売却でお悩みなら

今すぐご連絡ください

- 北海道・東北

-

- 関東

-

- 東海

-

- 関西

-

- 北陸・甲信越

-

- 中国・四国

-

- 九州・沖縄

-