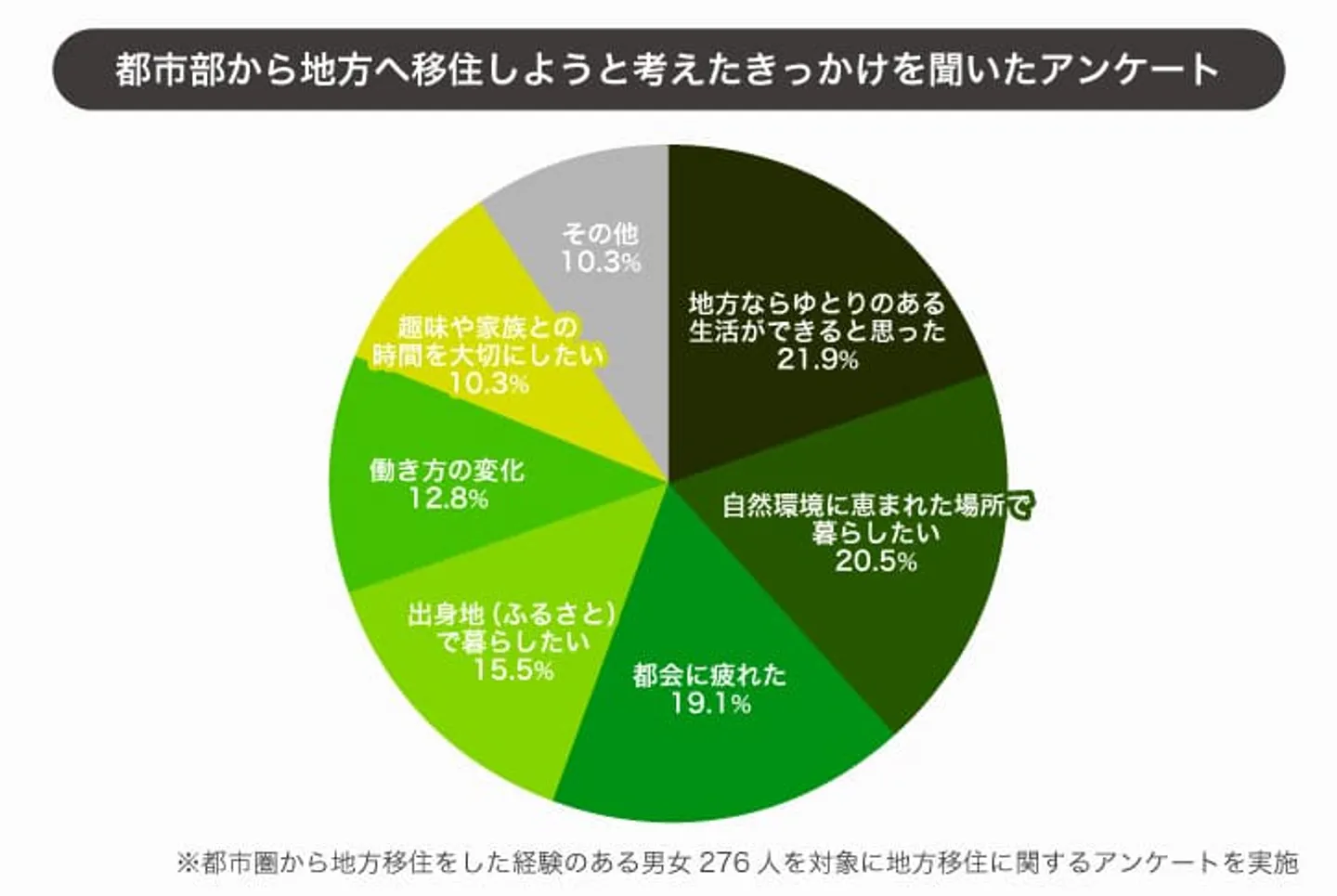

地方移住を考えるきっかけは「ゆとりのある生活」と「自然環境」

都市部から地方へ移住しようと考えたきっかけを聞いたアンケートでは、以下の結果となりました。

- 地方ならゆとりのある生活ができると思った

- 自然環境に恵まれた場所で暮らしたい

- 都会に疲れた

- 出身地(ふるさと)で暮らしたい

- 働き方の変化

「地方ならゆとりのある生活ができると思った」人の意見には、気持ち的な理由と金銭的な理由の2種類があるようです。

- 都会のような人がいっぱいいる地域よりも、地方の方が自然豊かで自分のペースでのんびり暮らしていけるかなと思い、地方移住してみようと思いました。(40代男性)

- 物価や家賃など、経済的負担が軽くなると判断した。(40代男性)

また、地方でなら自分のペースでのんびり暮らせると考えたり、物価の高い都会よりも経済的にゆとりのある生活ができると思い地方移住を考えた人も多いようです。

- 海の近くに住んで、日常的に朝や夕方に海辺を散歩したかったから(40代男性)

- 東京にも通勤できて、空気が綺麗な場所を選んだ(30代男性)

自然環境に恵まれた環境で暮らしたい人の中には、日常的に海と触れ合える環境を求めた結果地方移住を考えた人がいます。

また、東京への通勤を前提に少しでも空気のきれいな環境に住みたいという人もいました。

- 都会で疲弊して働くよりも、田舎でそこそこ働きながら暮らしたかった。(40代男性)

- 年齢とともに都会の忙しさに疲れて、地方でのんびりした時間を過ごしたくなった。(40代男性)

- 仕事の関係で首都圏で暮らしていたが、通勤や普段の生活において人が多く精神的に疲労していた。結婚を機に地元に拠点を構えて移住をしました。勤め先の本社も地元にあり、希望を出して受理された。(30代男性)

3位の「都会に疲れた」の意見には、都会での生活に疲弊し地方に癒やしを求める声がありました。

都会の忙しさや、人の多さに疲れてしまった人が多いようです。

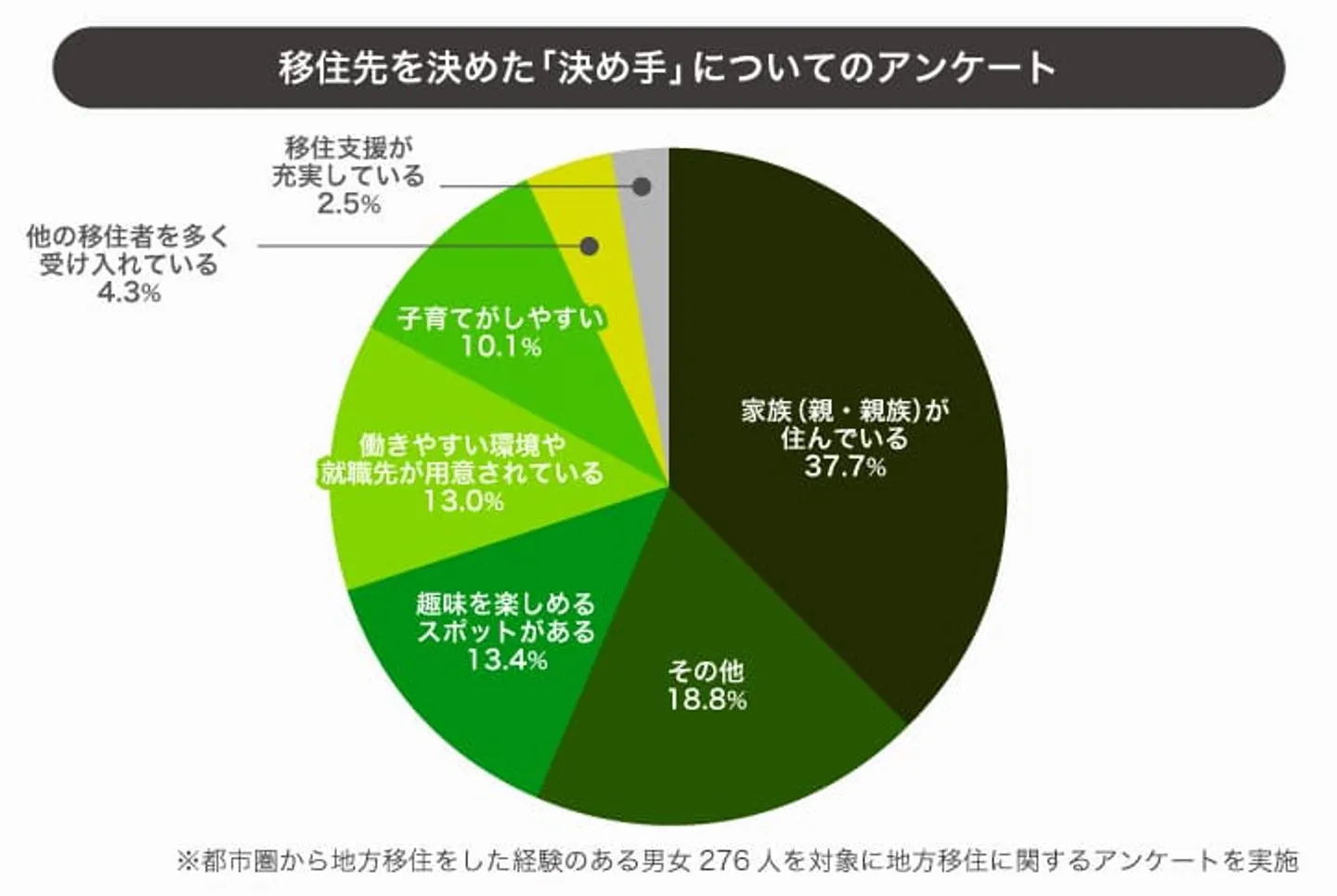

3割以上の人が「家族が住んでいる」を理由に移住先を決定

移住先を決めた「決め手」については、親や親族などの家族が住んでいる土地だからという理由が1位となりました。

- 家族(親・親族)が住んでいる

- 趣味を楽しめるスポットがある

- 働きやすい環境や就職先が用意されている

ランキングを見ると、移住支援の充実や移住者を多く受け入れているかどうかなどは、あまり考慮されていません。

「家族が住んでいるから」を選んだ意見には、以下のようなものがありました。

- 高齢の両親が住んでいて最後の親孝行になると思った(50代男性)

- 両親が共働きで忙しかったため、祖父母がいる環境で生活した方が良いと思ったから。(40代女性)

- 生まれ育った土地なので、親や兄弟も近くにいて土地勘もあるので良いと思った。(40代女性)

両親が高齢になると、色々と心配なことも増えるため親孝行のために近くに住むという選択をする人もいるでしょう。

子育て世代の場合は近くに祖父母がいると安心ですし、親や兄弟など親族が住んでいる土地なら地方移住への不安も軽くなるのではないでしょうか。

「趣味を楽しめるスポットがある」と回答した人の意見からは、さまざまな趣味が伺えました。

- サーフィンやキャンプが気軽に楽しめると思い移住を決意しました。(20代女性)

- 山登りが好きで休みの日に登山を楽しめるのが理由です。(40代女性)

- ランニングが好きなので、広大なクロスカントリーコースがあることを重視した。(20代男性)

海や山、ランニングができる広々としたコースなど趣味によって求めるスポットは異なります。

また移住にあたって心配なのは仕事です。

- パートナーの職場の本社があるためです。他県も候補にありましたが、どうせならと本社の県に引っ越しました。(30代女性)

- 会社の支店があったのと新幹線、飛行機の利便性がよいこと(40代男性)

- リゾートバイトで募集していて、沖縄で働いてみたいと思っていたから。(20代男性)

就職先を重視した意見には、勤めている会社の本社や支店がある地方へ移住した人も一定数います。

他にも、移住したい地方での募集があったからと移住を決めた人もいました。

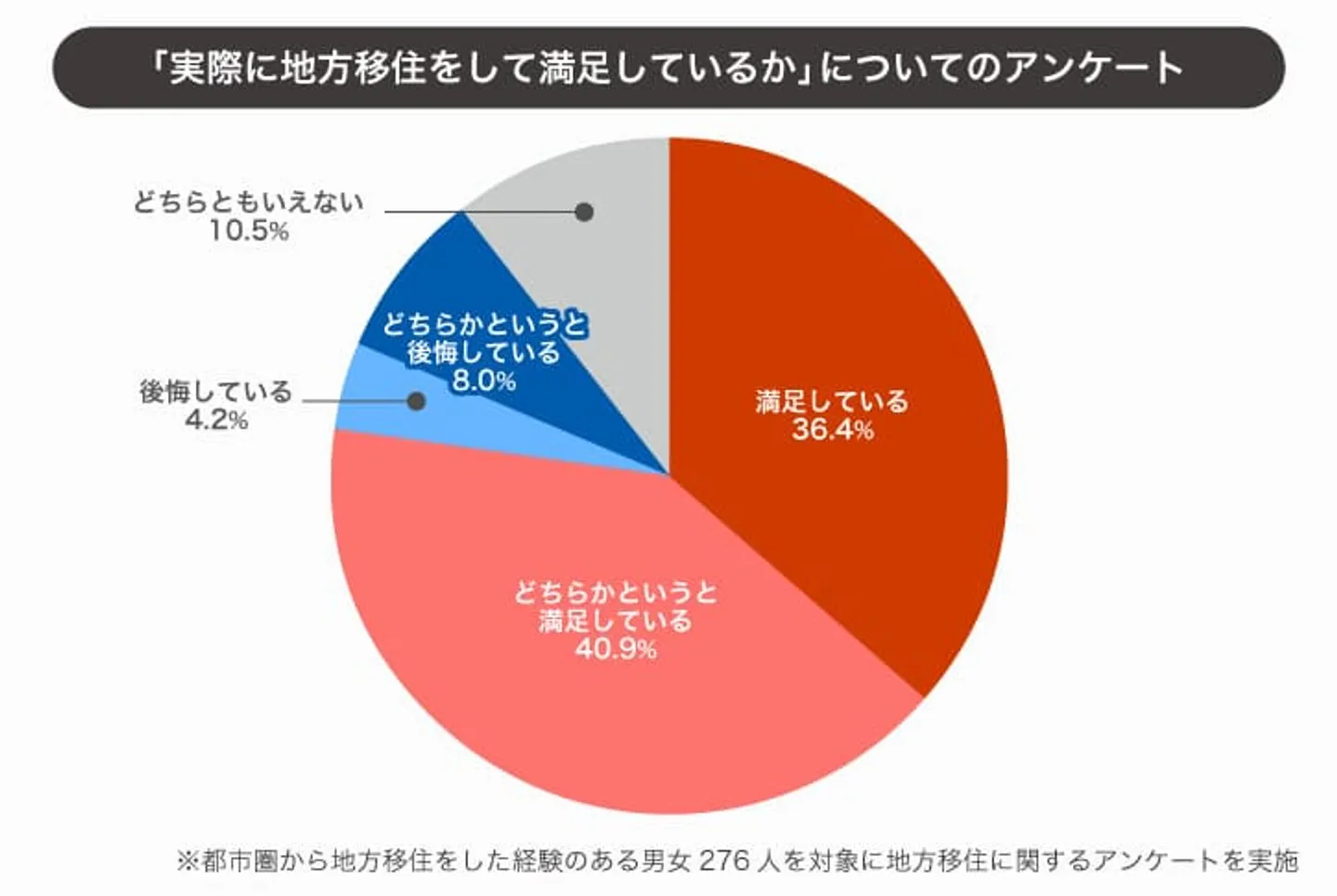

77%の人が地方移住に満足している

実際に地方移住をして満足しているかどうかを聞いた質問では、「満足している」「どちらかというと満足している」を合わせると76%の人が地方移住に「満足」していると答えました。

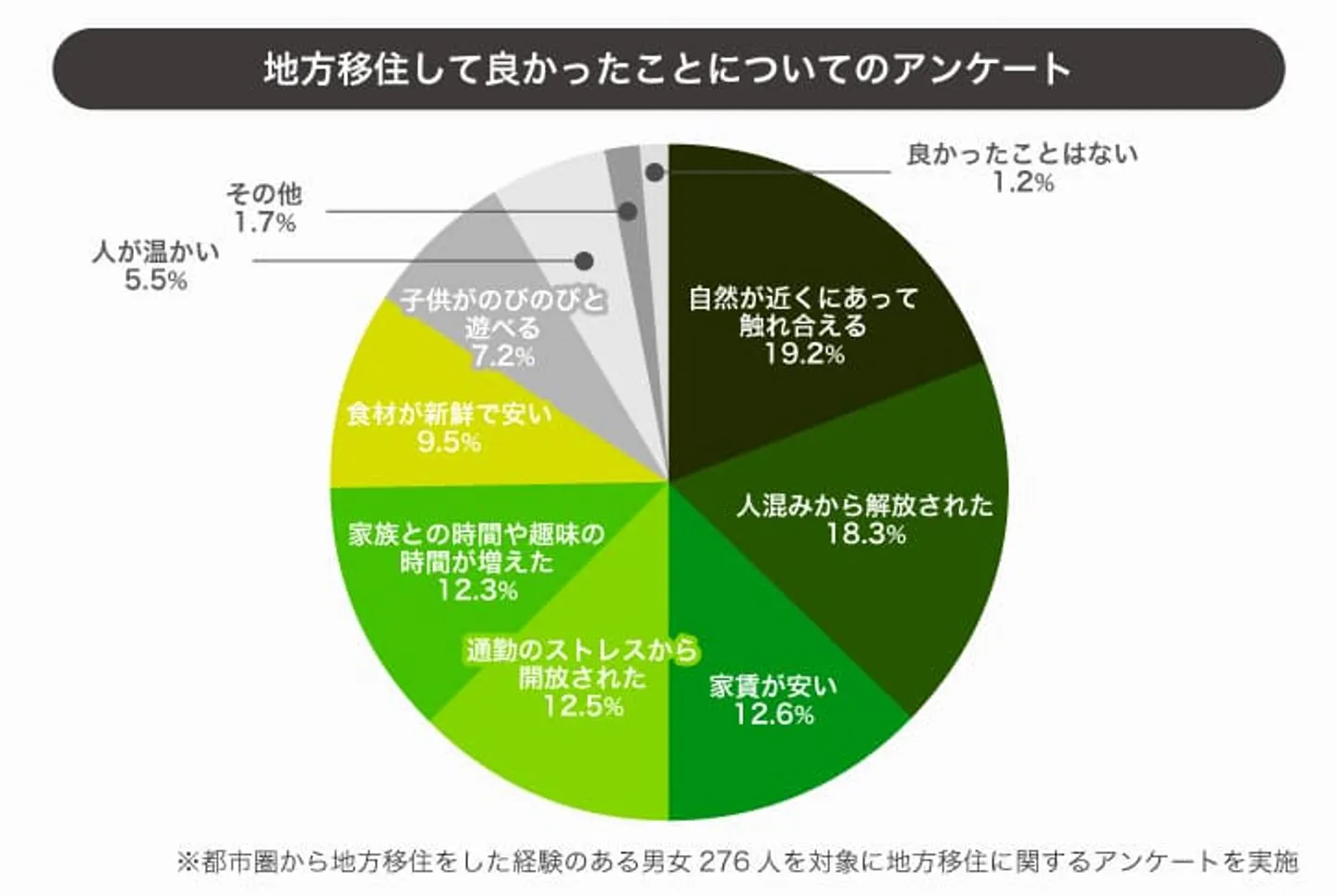

移住して良かったこと1位は「自然が近くにあって触れ合える」

地方移住して良かったことは、「自然が近くにある」ことです。

他にも「人混みから解放された」「家賃が安い」などの回答も多くありましたが、複数の理由を選択した人が多く総合的に満足している様子がわかりました。

- 自然が豊富だったので休日は癒されることが多かったです。また野菜は新鮮なものが入手できました。(50代男性)

- 自然が多かったので心が癒されるのと人込みから解放されてストレスをあまり感じない点が良かったです(30代男性)

自然の豊かさに加えて新鮮な野菜が手に入ると喜んでいる人や、人が少ないためストレスを感じなくなったと喜ぶ人がいました。

- 家族との時間が増えた。電車通勤から解放された。(40代女性)

- 家族や親類が近くにいるので合う機会が増え、地方都市でも自然が近くにあり、食材も都市部に比べて新鮮で安いと思った。(40代女性)

家族との時間が増えたと喜ぶ人もいます。

さらに、電車通勤をしなくて良くなった点や食材が新鮮で安い点などに地方移住のメリットを感じているようです。

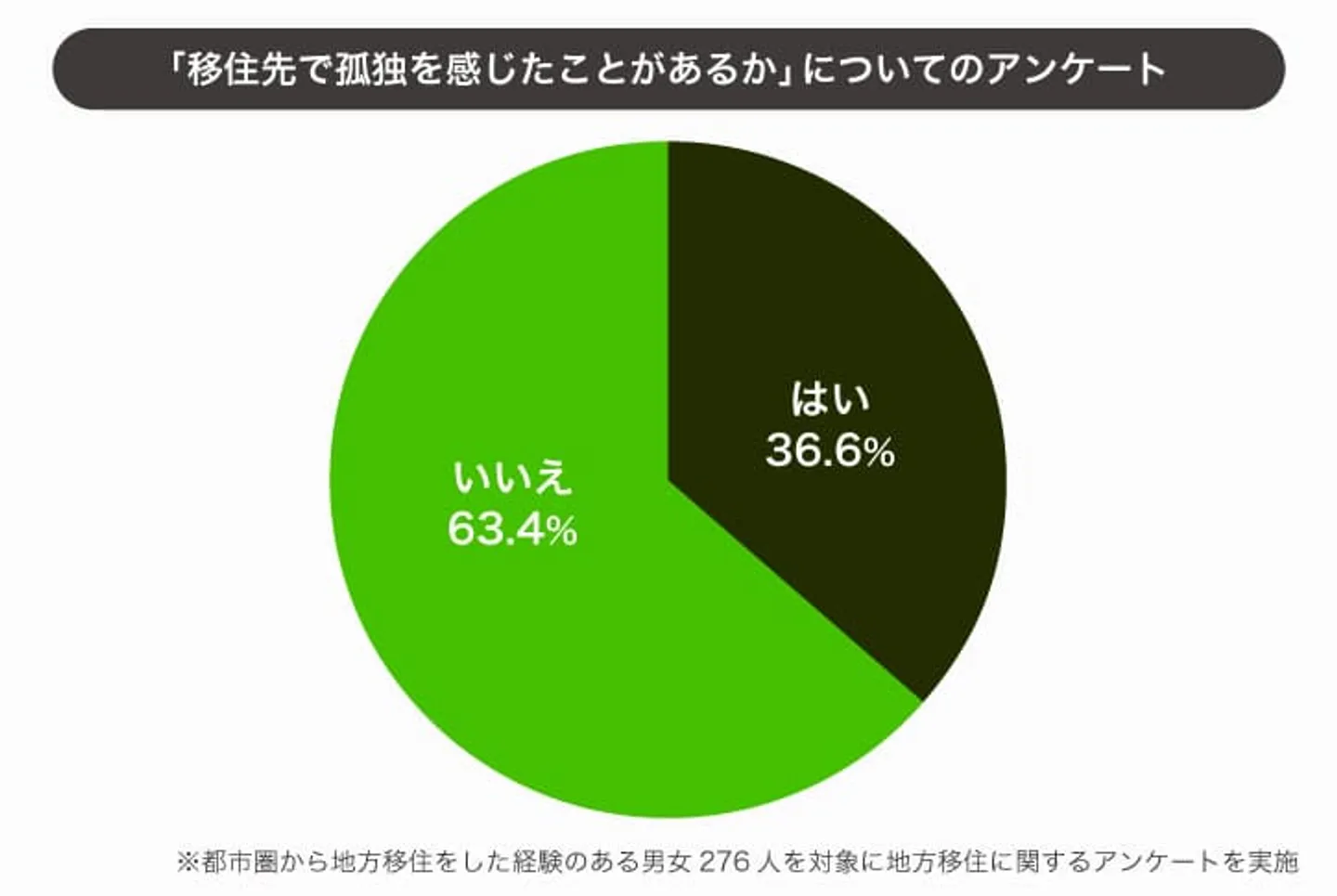

6割の人が移住先で孤独を感じていない

移住先で孤独を感じたことがあるかどうかについては、63%の人が「いいえ」と答えました。

それだけ地方移住を満喫している人が多いということかも知れません。

※データからは移住先に元々家族親戚が住んでいる人を除外しています。

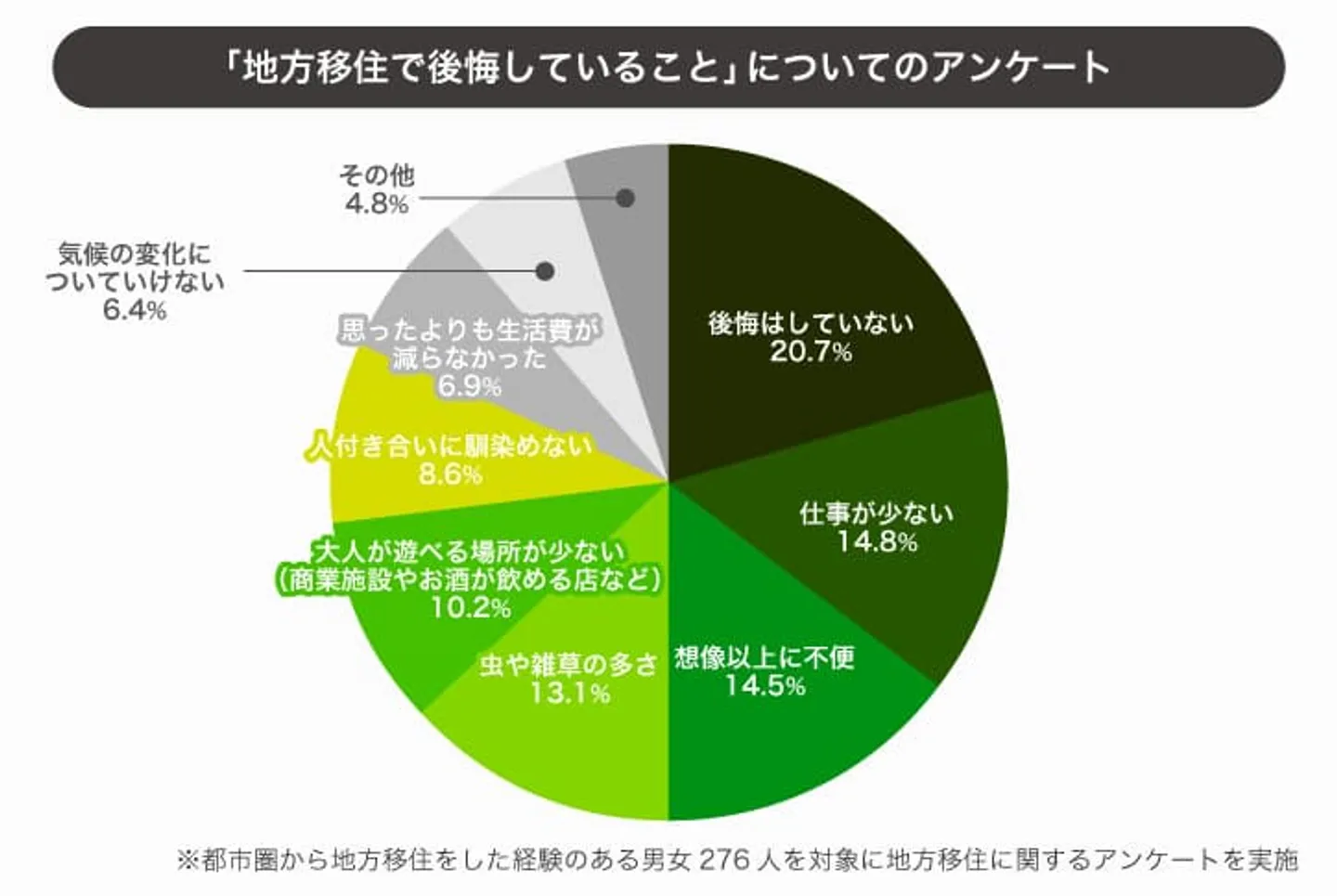

15%の人が仕事の少なさを後悔する一方で20%が地方移住を「後悔していない」と回答

地方移住の後悔について聞いたところ、一番多い意見は「後悔していない」で、次に多いのが「仕事が少ない」です。

- まず最初に仕事を見つけるのにとても苦労をしました。さらにどこへ行くにも車が必要な環境で店も限られ選ぶことができる選択肢がとても狭かったです。(30代男性)

- これがネックなのですが、仕事が少なく、お給料も東京より安かったです。(50代女性)

- B to Bの仕事をしているのですが、地方ではフリーランスと契約してくれる企業は少なく、苦戦しています。(30代男性)

仕事を見つけるのに苦労したり、仕事が少ない上にどうしても東京と比べると収入が下がる点がネックなようです。

また、個人で仕事をしている人も新しい取引先が中々見つけ辛く、苦戦している様子が伺えました。

仕事の面以外では、以下のような意見もありました。

- ずっと都会で過ごしてきたしマンション暮らしだったから庭付きには、憧れていたが実際木や草が生い茂り管理が大変(50代女性)

- 新潟県は冬に大雪となる。家を買ったのだが、大雪になると、自分で屋根の雪下ろしをしないといけない。これが大変である。(60代男性)

マンション暮らしだった人は庭の管理が大変になったと感じているようです。

雪の多い地方に移住した人の中には、想像以上の雪に改めて大変さを実感している人もいました。

想定外のデメリットは「交通の便」や「教育格差」など

移住前にある程度は予測していても、実際に移住してみると想像以上だったデメリットもあります。

主に「交通の便」「教育格差」「医療格差」について想定外のデメリットを感じている人が多いようです。

交通の便に関する意見

- 交通機関が不便です。列車の待ち時間が長いです。(40代女性)

- 車が必需品になってくるので、燃料費の負担が増えた。(40代男性)

- 公共交通機関が少なく、不便であると同時に料金も高い。移住先ではバスしかなく、本数も少なかった。車社会なので、車がないと非常に不便。(60代女性)

列車やバスの本数が少ないため、待ち時間が長いといった意見が多く見られました。

当然、車が必要になるためガソリン代などの負担が多くなるといった意見もあります。

教育格差に関する意見

- 子どもの教育リソースが少なく質も都会の方がいいなあと改めて感じました。(30代男性)

- 子供の小学校受験を考えていたのですが、良さそうな学校は遠いところばかりなので通学時間を考えると受験を諦めるしか無かったこと。(40代女性)

- 子どもの大学進学で自宅から通える大学が少ないので、都市部に一人暮らしさせなければならず、その費用が大きい。(50代女性)

都会では数多くある塾や私立の学校が、地方では少ないという意見がありました。

そのため、小学校~高校の間は選択肢が非常に少なく、大学進学の際は一人暮らし費用の負担が大きいといった悩みがあるようです。

その他、医療格差を感じる、自然環境が過酷すぎたなど

- 夜間や休日に体調不良になった場合の技術を持った医師の治療が受けられるところが無かった点です。(30代男性)

- 病院がとにかく選べないのはなかなか難しかった。(40代女性)

教育格差と同様に、医療格差に関する意見もありました。

夜間休日対応をしている病院がなかったり、そもそも病院自体が少なく選べないといった悩みが見られました。

- 自然環境が過酷すぎて、雪が降った時などは本当に想像以上に積もってどこにも行けないというのが予想外でした。(40代男性)

また、あまりの過酷な自然環境にひどい時には外出すらできないというのも、想定外だったようです。

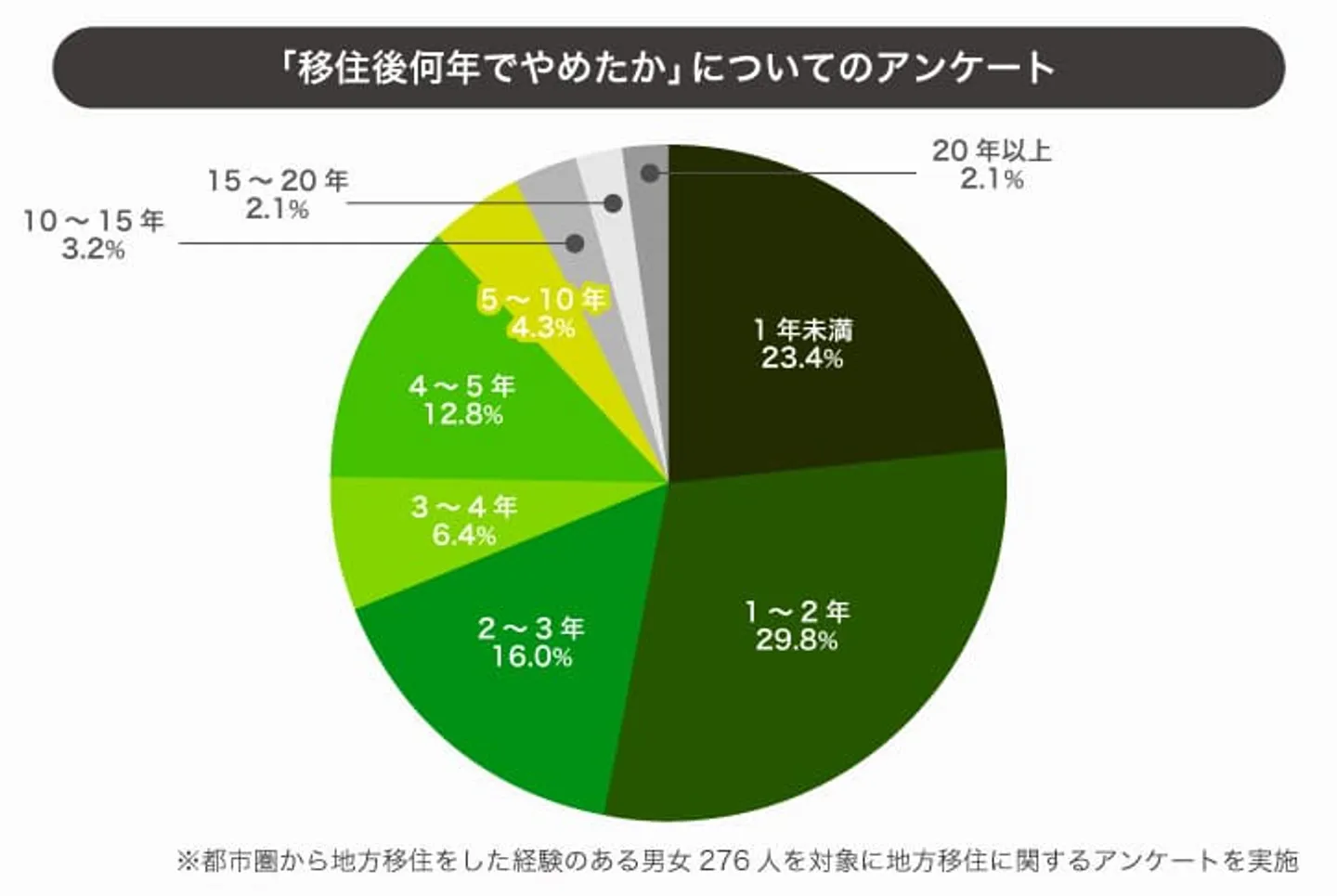

移住を継続できるかどうかは最初の3年以内が鍵

既に移住をやめた人に、移住後何年でやめたのかを聞いたところ約70%の人が3年未満でやめていると分かりました。

逆に最初の3年を乗り切れば、その後長く移住生活をできる可能性が高まるということです。

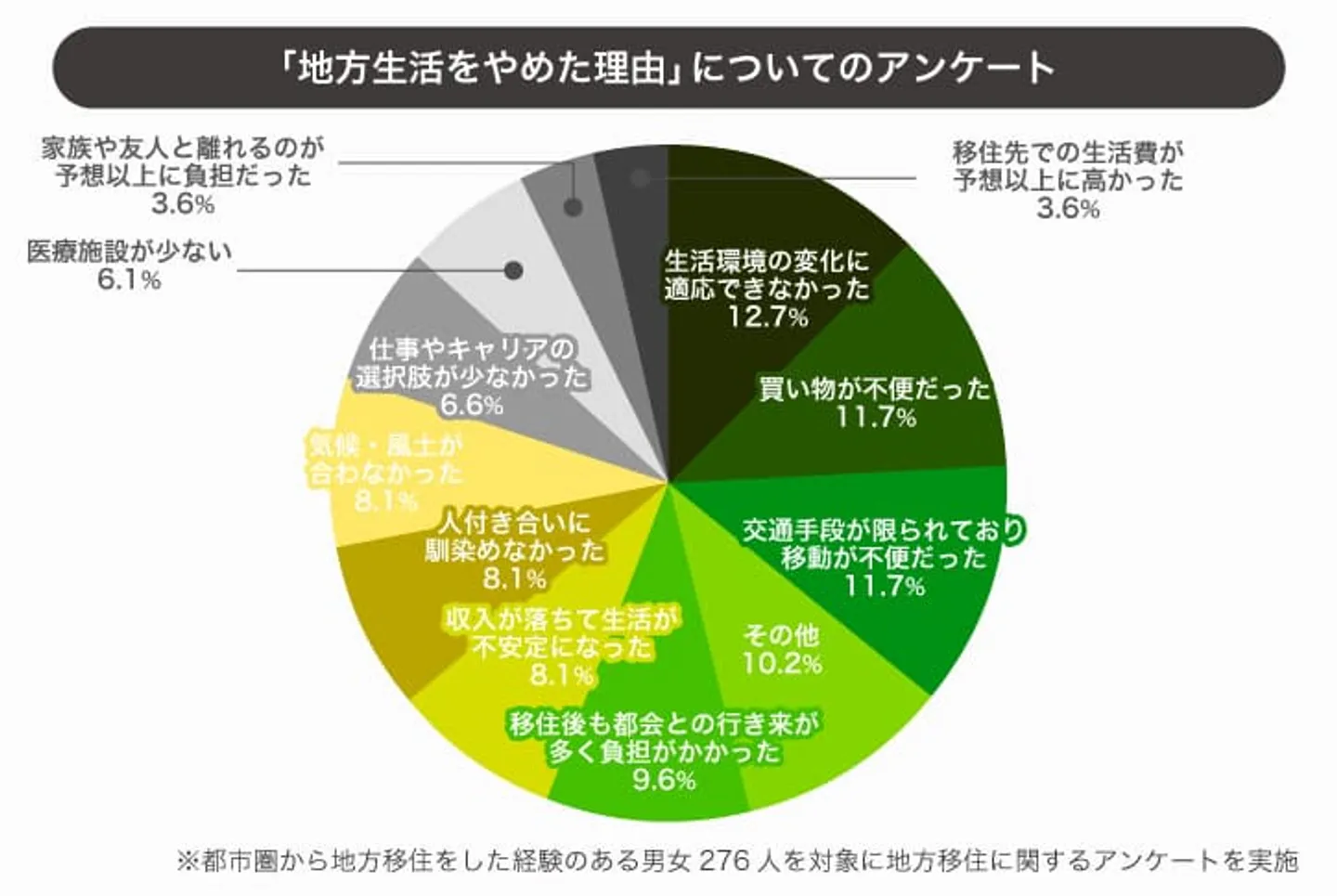

やめた理由1位は「生活環境の変化に適応できなかった」

生活環境の変化に対応できなかったという意見が多く、次に買い物の不便さ、そして移動手段が不便だったという理由が多く挙がりました。

- 一番近い場所まで買い物に行くのにも車が必須で移動時間が長く、冬場はかなり雪が積もってどこにも行けないということも多かったというのが理由です。(40代男性)

- 不便で車がないと!というのは大阪人には理解できないです。大変としかいいようがないです。(50代女性)

どこに行くにも車が必須で時間がかかるのは、毎日のこととなると確かにストレスかも知れません。

- 東京と比べると娯楽も少なく楽しくないなと思った(30代男性)

- 一度都会の便利さに慣れてしまうと地方の生活に物足りなさを感じた(30代女性)

また、都会の生活を経験しているため、娯楽の少なさや不便さに慣れなかった人もいます。

- 当初テレワークで仕事予定でしたがコロナ禍が開けて出勤する必要が発生したので(40代男性)

- 収入が減っても気持ちにゆとりのある生活ができると期待していましたが想定より物価が高く、その他のストレスも相まってうまく適応できませんでした(30代女性)

- 移住先の環境は喧騒が無く暮らしやすくて良かったのですが、私は自営で建築業を営んでいるのですが移住先では仕事の依頼が非常に少なく収入が大幅に減少したため率直にダメだと思ったからです。(40代男性)

他にも、移住当初はテレワーク予定だったが、出勤の必要が生じたため移住をやめた人もいました。

ある程度は予想していても、実際に移住してみると思ったよりも不便だったり物価が高かったり、移住先は気に入っていたものの収入が減少したために諦めたという意見もありました。

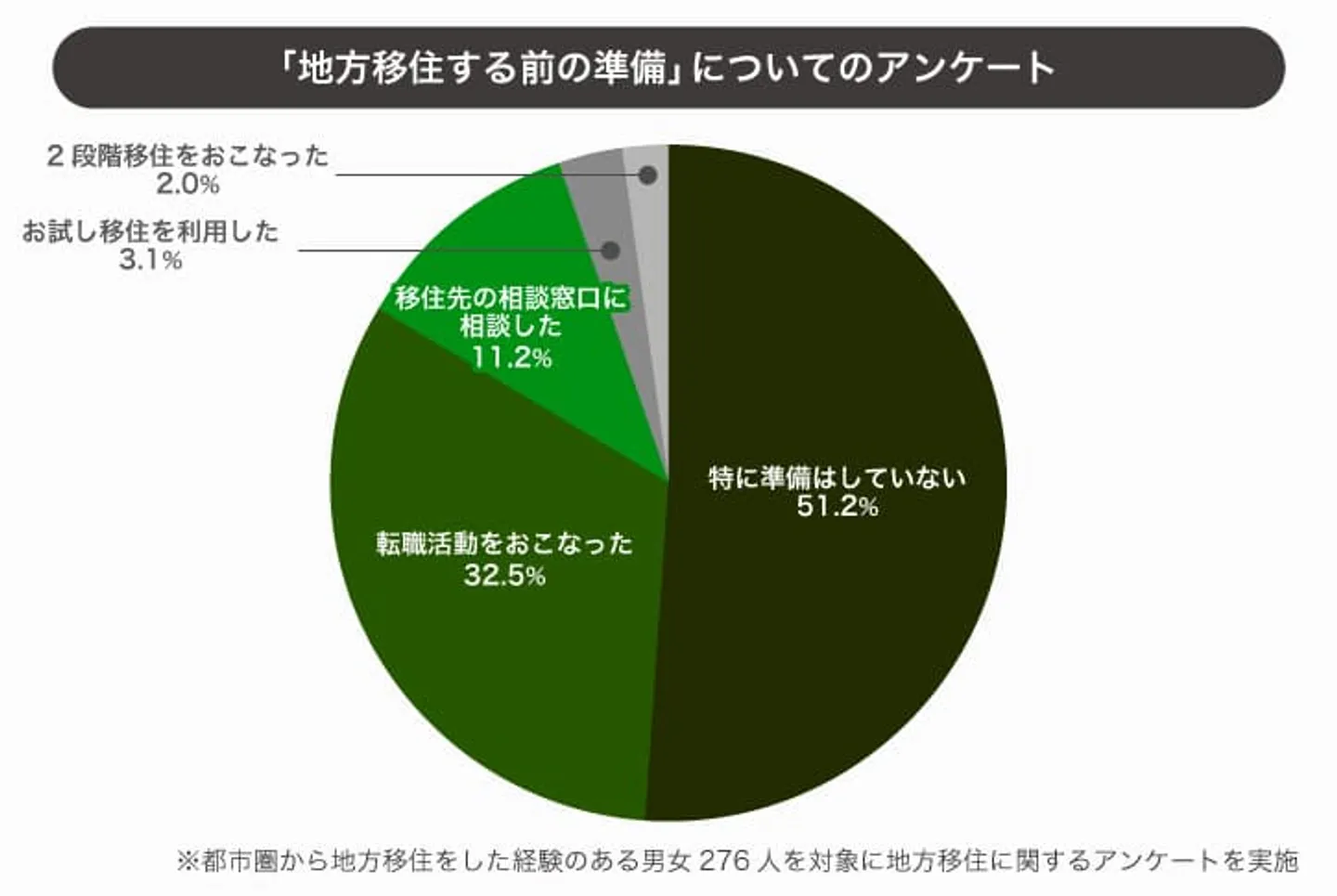

地方移住する前に準備したこと1位は「転職活動」

地方移住をするにあたって特に準備はしていない人が1番多いものの、次に「転職活動」をした人が多いという結果となりました。

次に多いのは「移住先の相談窓口に相談した」で、お試し移住や2段階移住を利用した人は少数です。

※データからは移住先に元々家族親戚が住んでいる人を除外しています。

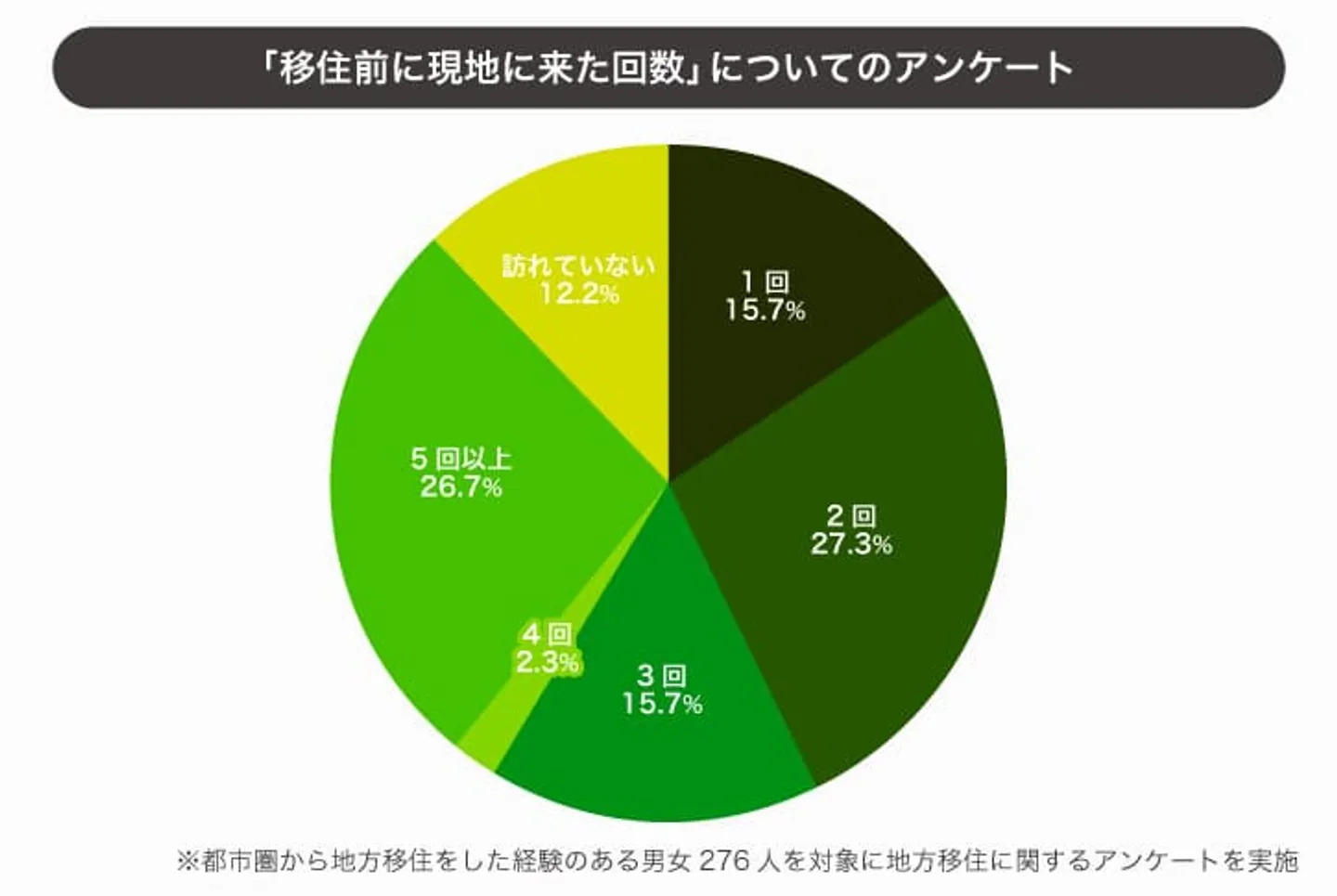

移住前に現地を訪れた回数1位は「2回」

移住前に現地を訪れた回数は「2回」が一番多く、続いて「5回」です。

地方移住を考える人は下見を重視しているとわかります。

実際に、今後移住を考えている人へ向けたアドバイスでも何度か現地を訪れることを進める人が多くいました。

- 移住する地域に実際に行ってみる。季節によっても姿かたちが大きく変わる可能性があるため注意してほしいです。(20代男性)

- 移住前に何度か現地に足を運び、実際に移住した人にいろいろ聞いてみる(40代男性)

季節によって環境が大きく変わる地域もあるため、季節を変えて何度か行ってみるのは重要です。

また、既に移住している人に直接話を聞くためにも何度か現地へ足を運ぶ必要があるでしょう。

※データからは移住先に元々家族親戚が住んでいる人を除外しています。

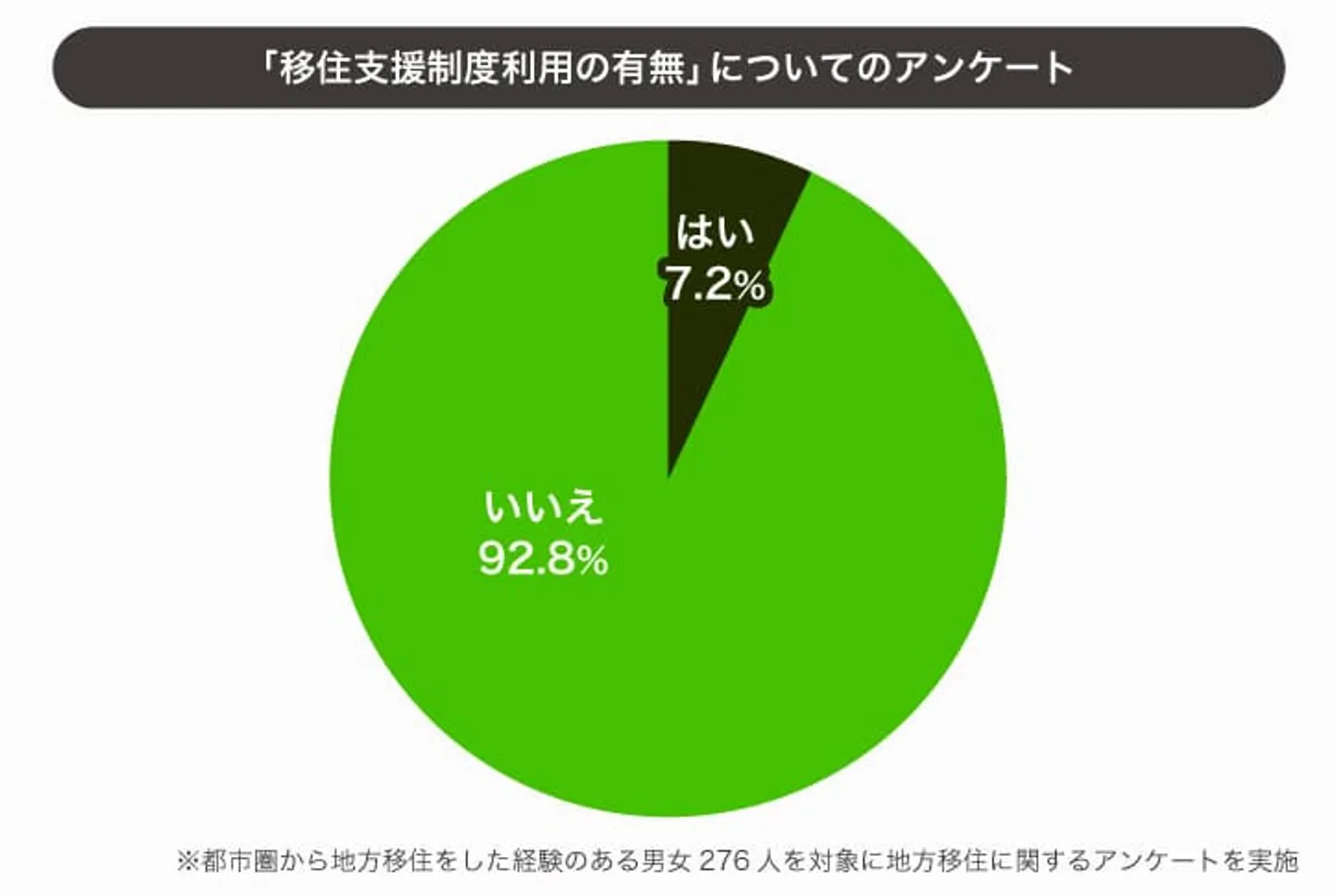

移住支援制度を使った人はわずか7%

色々な自治体が移住支援制度を用意していますが、実際に使った人はわずか7%でした。

移住したい自治体に制度がないなどさまざまな理由があると思いますが、ほとんどの人が支援制度を使っていません。

実際に移住支援制度を使った人は、以下のような制度を利用したようです。

- 県外移住者に対して10万円

- その市で雇用され、5年住むならいくらあげます,みたいな市の制度

- リモートワーク支援金

- 就業支援金、引っ越し費用など

自治体によってさまざまですが、幅広い支援制度があると分かります。

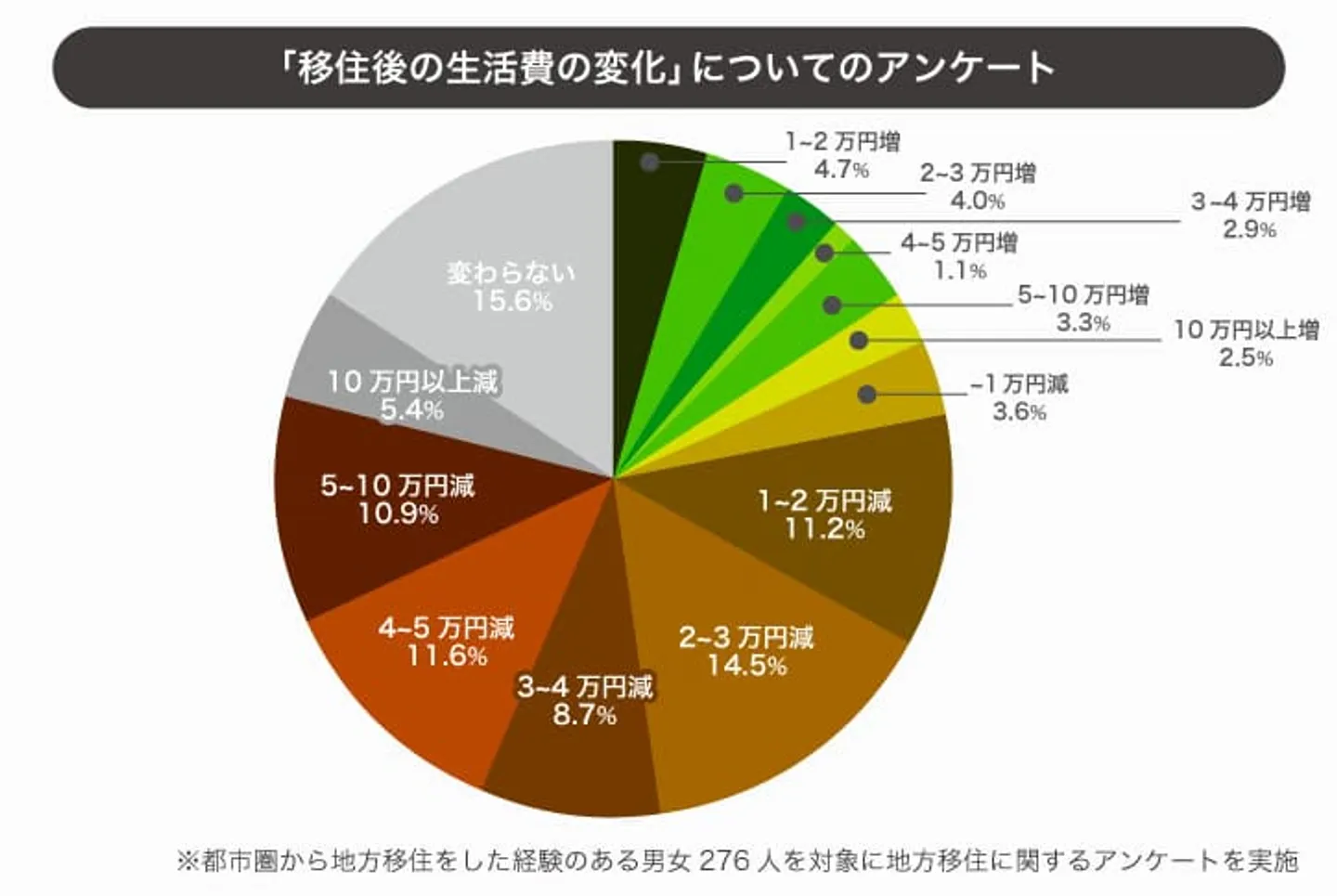

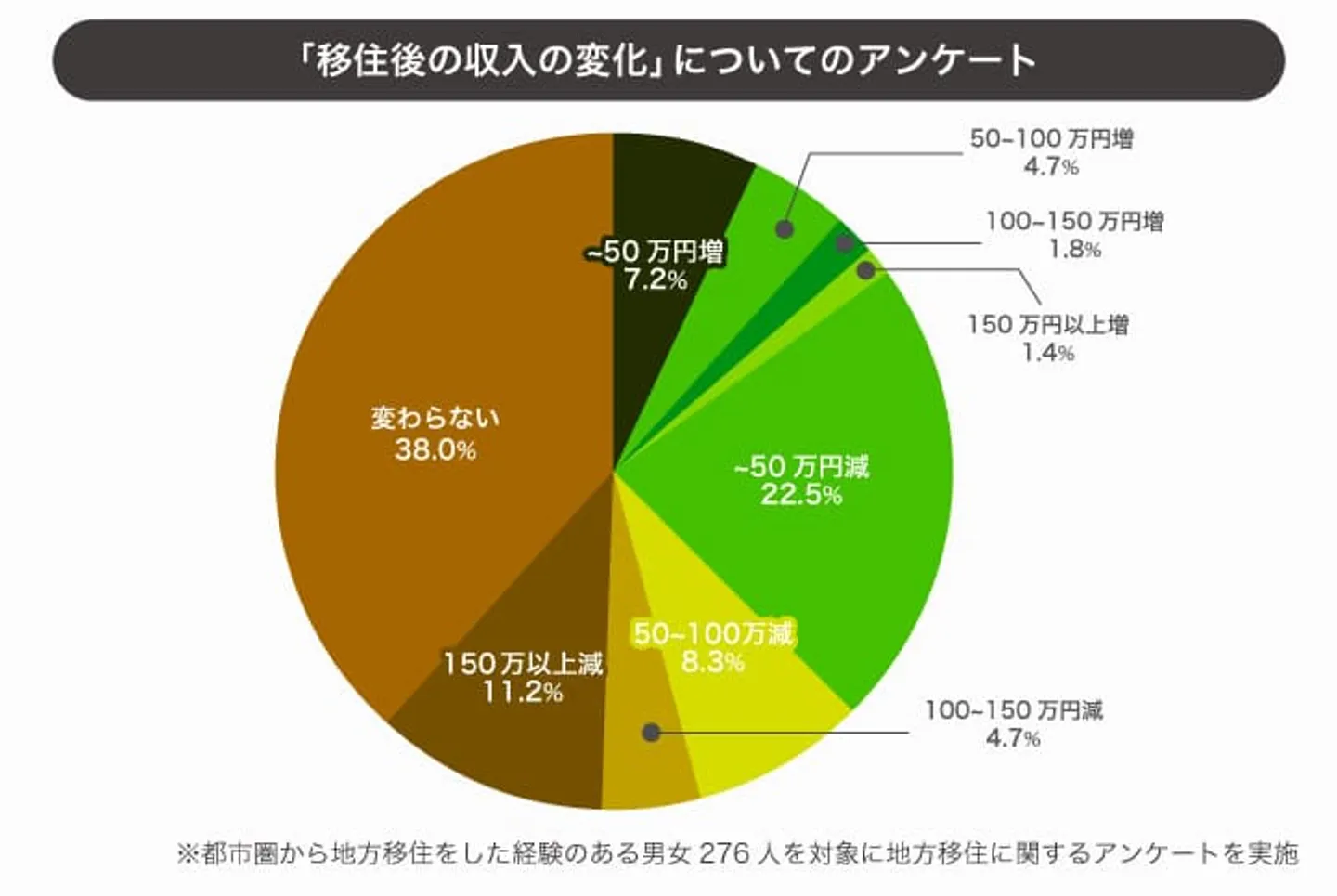

移住後生活費が減った人は多いが収入も減少している傾向

移住後の生活費の変化を見ると増えたとの回答は18%で変わらないが16%、減った人は66%と移住前よりも減ったと答えた人が多い傾向です。

一方収入の変化についても、増えた人は15%で変わらないと答えた人は38%、減った人は47%でこちらも減少している人の方が多いという結果となりました。

必ずしも、地方移住すれば家賃や物価が低く経済的に楽になるというわけではなさそうです。

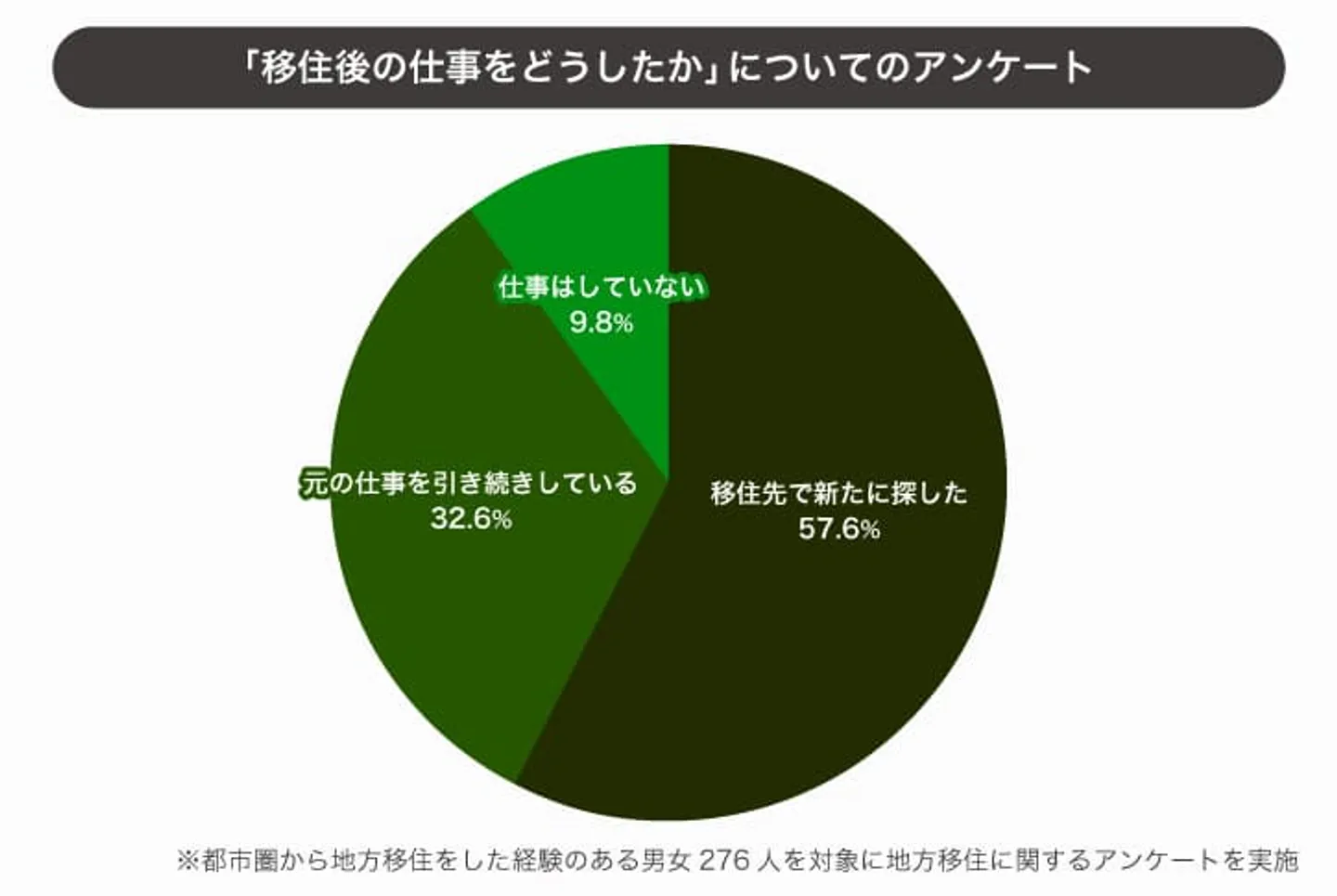

6割程の人が移住にあたって新たに仕事を探している

地方移住にあたって仕事をどうしたかの質問では、58%の人が新たに仕事を探したと回答しました。

元の仕事を引き続きしている人は33%です。

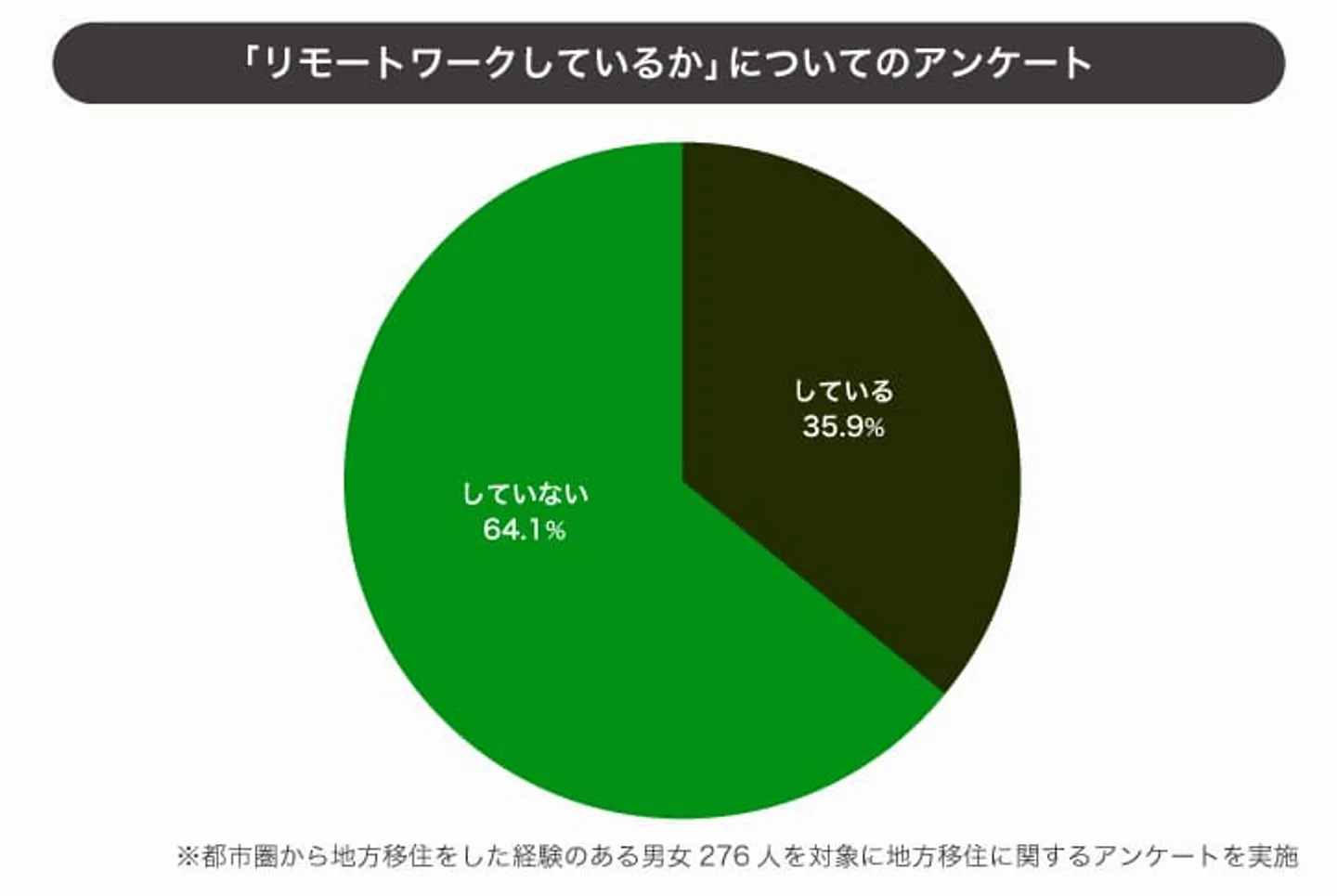

またリモートワークについても聞いたところ、「していない」と答えた人は64%と移住先で仕事をしている人が多いとわかります。

とはいえ、リモートワークをしている人も36%いるという点は注目するべきではないでしょうか。

- コロナ禍をきっかけにリモートワークが導入されたこと、本社または支社への出張経費も一定額使えるため(40代男性)

- テレワークが普及していたからその影響もあり移住を決めた(40代男性)

上記コメントのように移住を決めた理由にテレワークの導入を挙げる人もいます。

元の仕事をしている人の中には、テレワークで続けている人も一定数いるようです。

仕事のスキルが移住後に役立った人も多数

元々持っていた仕事のスキルが、移住後に役立った人も多数いました。

- もともと英語を使った仕事をしており、引っ越し後も継続的に英語力を鍛えていたことが、地方にしては給料の良い仕事を得られた理由になった。(50代男性)

- エンジニアだったので、移住前に磨いた技術力は、移住後も役にたった。(60代男性)

- 国家資格を持っていたので選ばなければ職を探せたのが移住に有利だったと思う。(40代女性)

英語やエンジニアとしてのスキルなど、身につけた力が役に立ったという意見がありました。

どこでも職があるような国家資格も、地方移住にあたって非常に心強いものです。

- ライターを副業でやっていたためどこに行ってもできるので良かったと思った。(40代女性)

副業でやっていたライター業が役に立ったという人もいます。

パソコンさえあればどこでも仕事ができるのは、地方移住にとって有利です。

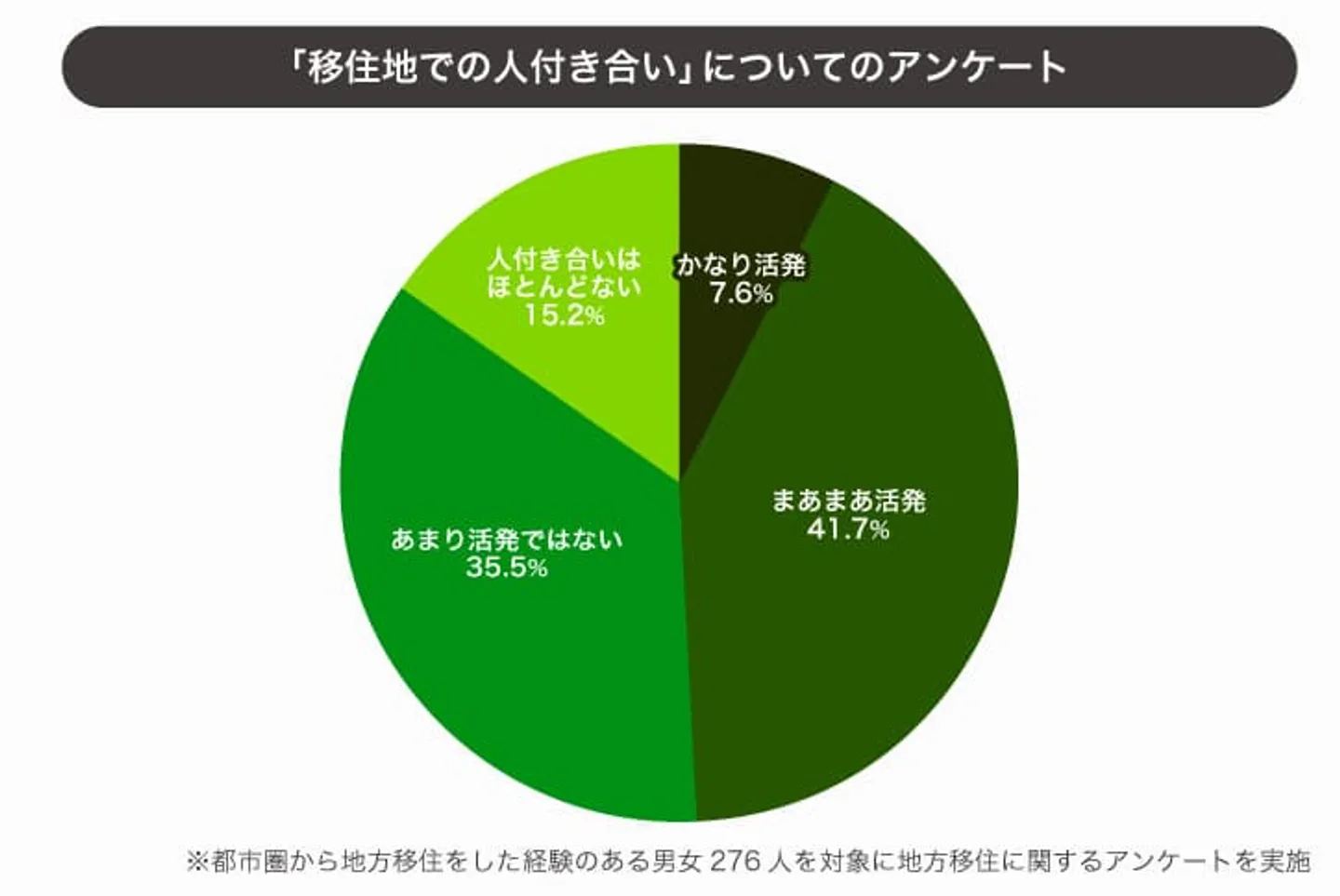

移住先の人付き合いが活発な人とそうでない人の割合は半々

地方移住を考える人にとって、気になるのは現地の人との付き合いではないでしょうか。

実際に移住先で活発に人付き合いをしているかどうかを聞いたところ、「活発」と「活発ではない」の比率はほぼ半々となりました。

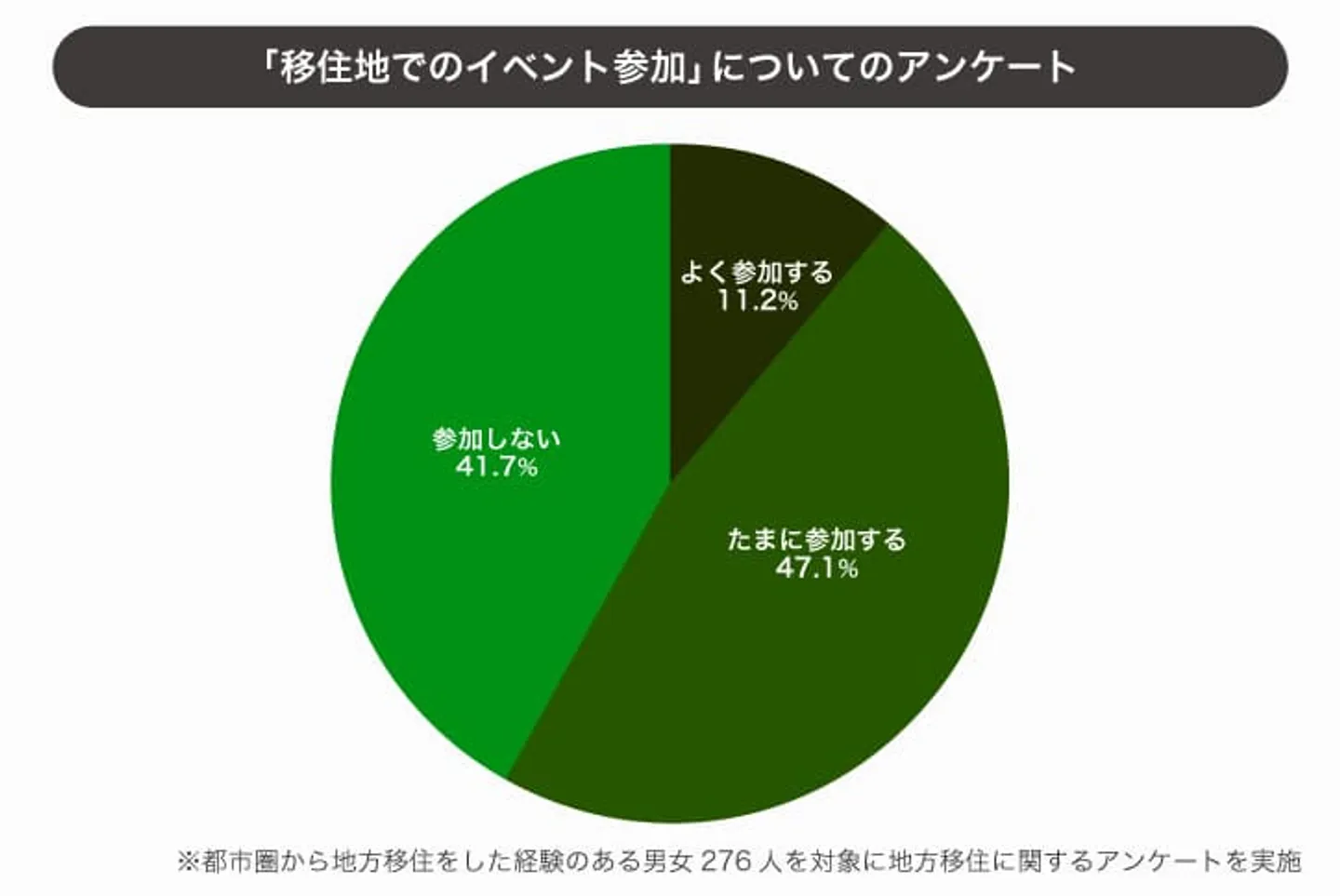

移住先のイベントなどによく参加する人は僅か11%

地方で行われる祭や自治会のイベントなどに「よく参加している」と回答した人は11%、「たまに参加する」が47%、「参加しない」が42%と地域の活動に積極的に参加している人は少ないようです。

移住先の人や自治会などと、うまく距離をとって付き合っている人が多いのかも知れません。

移住を成功させるには「仕事の安定」と「下調べ」が大事

地方移住に満足している人が多い一方で、さまざまな理由でやめてしまった人もいます。

地方移住を成功させるには何が必要なのか、移住経験者に聞いたところ仕事に関するアドバイスが多くありました。

- 転職市場で需要があるスキルを磨けば、どこに引っ越しても仕事を得るのに役立つと思うので、引っ越す前からそれを意識していればよいと思います。(50代男性)

- 転職活動をして仕事を決めてからか、リモートワークで働ける体制を作ってから移住したほうが良いです(50代男性)

前述のように、どこでも働けるスキルを磨いておくことは重要です。

現在の仕事がリモートワークに対応していれば良いですが、そうでない場合はリモートワークが可能な企業に転職することも1つの手でしょう。

仕事以外には、下調べを十分にするといったアドバイスもありました。

- 地方では都市圏に比べて自然が多くて不便なこともあるので、部分的な良さだけでなく、季節によってどんな場所なのかよく見てから移住した方が良いと思います。(40代女性)

- メリットもあればデメリットもあるので、しっかり移住先の環境や自治体が自分のライフスタイルに合ってるか情報を精査して地方へ移住を行うようにしましょう。(30代男性)

- 移住先の制度や、医療機関や買い物場所の有無をネットでもいいので調べたほうがよい。可能ならば一度現地に行って雰囲気を感じてみると、自分に合うのかが感覚的にわかると思う(40代男性)

自然に憧れて地方移住をするものの、自然環境の過酷さに音をあげてしまう人もいるため、季節ごとの変化を見るのは大切です。

また、移住先が自分のライフスタイルに合うかどうかを精査するのも、移住を成功させる上で重要なポイントです。

実際に移住した人の中には医療格差や買い物の不便さをデメリットと感じている人も多いため、その辺りの下調べも入念にするとギャップが少なくて済むのではないでしょうか。

移住後に「こんなはずじゃなかった」とならないためには、十分な準備と下調べをして移住に備えましょう。

◆当調査の利用に関して

当調査のデータを引用・転載する場合には、「出典:イエコン(株式会社Clamppy)」と、URL(https://iekon.jp/column/survey/32857)をご記載いただきますよう、お願いいたします。

【調査概要】

■調査名:都市圏からの地方移住についてのアンケート

■調査対象:都市圏から地方移住をした経験のある男女(地方移住をしたもののやめて都市圏に戻った方も対象)

■調査方法:選択式・記述式のWEBアンケート

■有効回答人数:276名

■調査期間:2024年11月26日~2024年12月10日