共有名義の土地は、売却するのに共有者全員の同意が必要です。そのため、共有者のなかに土地を売却したい人と維持したい人がいると、トラブルになる可能性があります。

そんなとき、土地を持分割合に応じて分割する「分筆」という解決方法があります。分筆とは、登記上では1つで登録されている土地を複数に分けて登記し直すことです。分筆後は共有状態は解消されて土地を単独所有することになるため、売却や土地活用を自由にできるようになります。

ただし、分筆する際はほかの共有者からの同意が必要です。加えて、測量と登記に手間や費用もかかるほか、隣地の所有者に協力してもらわなければならないケースもあります。また、土地の状態によっては価値が落ちたり固定資産税が高くなったりする可能性もあるため、分筆が必ずしも向いているとは限りません。本記事では、共有持分の分筆する方法やメリット・デメリット、費用について詳しく紹介します。

なお、土地の分筆もむずかしい場合は、共有持分のみを売却する方法もあります。専門の買取業者なら共有持分だけでも高額買取が可能なので、無料査定で具体的な価格を聞いてみましょう。

共有持分の分筆とは?

共有持分の分筆とは、共有名義の土地を共有持分の割合に応じて複数の土地に分け、それぞれ単独所有の土地にする方法です。

分筆とは、登記簿上の1筆の土地を2筆以上の土地に分け、法務局で登記簿に登録し直す手続きのことを指します。

共有名義の土地は共有者1人の意思で勝手に活用・処分ができません。そこで共有持分を分筆し、それぞれ単独所有の土地にすることで、所有者1人の意思で自由に土地の活用・処分が可能になります。

分割と分筆の違い

分筆に似た意味を持つ言葉として「分割」があります。分割と分筆は、1つの土地を複数に分けるという意味では同じですが、登記簿上の土地も分かれるかに違いがあります。

分筆は登記簿上の土地を複数に分けることなので、分筆した土地は別々の登記簿に登録されます。それぞれ独立した土地として扱われるため、分筆後の土地には新たな地番がつけられ、所有者や権利関係、地目などもはっきりと分けることが可能です。

対して分割とは、登記簿を変更しないまま、1筆の土地を任意の境界線で複数に分けることを指します。分筆とは違って、分割した土地は登記簿上だと1筆の土地として扱われるため、所有者や権利関係、地目、地番は分割前と変わりありません。分割は、1筆の土地に複数の建物を建てるために行います。

建築基準法上、原則として1筆の土地には1つの建物しか建てられないというルールがあるため、広大な土地であっても同じ敷地内には1つの建物しか建てられません。

そこで、土地を分割して複数の区画に分けることで、登記簿を変更せずに同じ敷地内に複数の建物を建てられるようになります。

建物がある土地でも分筆は可能

分筆は、土地を物理的に分けることではなく登記簿上の土地を分ける手続きなので、境界線となる位置に建物が建っている土地であっても分筆は可能です。

ただ、建物をまたがる形で土地を分筆して土地の所有者が変わると、土地と建物の所有者が一致しないこともあります。

その場合、権利関係が複雑になることで売却や相続などの手続きが面倒になったり、当事者間でトラブルに発展したりする可能性があるので注意が必要です。

共有持分を分筆できる条件

共有持分に応じて共有名義の土地を分筆するには、下記の3つの条件を満たす必要があります。

- 分筆後の土地面積が最低基準を満たしている

- 共有者のうち過半数から同意が得られた

- 隣地の所有者に立ち会ってもらえる

ここからは、上記の条件についてそれぞれ詳しく解説していきます。

分筆後の土地面積が最低基準を満たしている

土地を分筆するには、分筆後の土地面積が0.01㎡以上になるように登記する必要があります。登記簿に記載される面積は0.01㎡が最小単位であるため、分筆後の土地面積が0.01㎡未満だと分筆登記の申請ができません。

また、分筆後の土地に建物を建てたい場合は、最低敷地面積を満たすように分筆する必要があります。最低敷地面積は全国一律で統一されているわけではなく、市区町村によって異なるため、対象の市区町村の公式ホームページで確認しておきましょう。

共有者のうち過半数から同意が得られた

共有持分を分筆するには、共有持分の過半数からの同意が必要です。土地の各共有者は、共有名義の土地を自由に使える権利を持っていますが、単独所有の土地のように何でも自由に行えるわけではなく、一部の行為には制限がかけられています。

共有名義に対する行為には下記の4種類ありますが、共有持分の分筆は「変更行為(軽微な変更)」に該当します。

| 行為の種類 | 意味 | 具体例 | 同意の有無 |

|---|---|---|---|

| 保存行為 | 共有物の現状を維持する行為 | 共有物の使用、経年劣化・壊れた箇所の修繕、不法占拠者への明け渡し請求 | 共有者の同意は必要なく、単独で実行可能 |

| 管理行為 | 共有物の性質を変更しない範囲で利用・改良する行為 | 共有物の使用方法の決定、賃貸契約の締結・解除・取消、賃料の変更 | 共有持分の過半数の同意が必要 |

| 変更行為(軽微な変更) | 共有物に変更を加える行為のうち、形状や効用の著しい変更を伴わないもの | 土地の分筆・合筆、建物の大規模修繕、アスファルト舗装 | 共有持分の過半数の同意が必要 |

| 変更行為(軽微な変更以外) | 共有物の形状や性質に変更を加える行為 | 建物の建築・改増築、共有物全体の売却 | 共有者全員の同意が必要 |

もともと共有持分の分筆は「変更行為」として、共有者全員の同意が必要でした。しかし、2023年の民法改正により、現在は「変更行為(軽微な変更)」として、共有持分の過半数の同意を得られれば分筆が可能になっています。

隣地の所有者に立ち会ってもらえる

分筆登記は、隣地の所有者が立ち合いのもとで土地の境界を確定させ、筆界確認書に署名・押印してもらうことで可能になります。

隣地の所有者が立ち合いに応じてもらえない場合や、行方不明で連絡がつかない場合は、境界の立ち合いや筆界確認書への署名・押印をしてもらえないため、分筆登記は行えません。

もし、隣地の所有者が立ち会えなくて分筆ができない場合は、隣人の立ち合いがなくても筆界を特定できる「筆界特定制度」や、判決によって強制的に筆界を確定させる「土地境界確定訴訟」などの手続きを行う必要があります。

ただ、これらの手続きは手間も費用もかかるため、隣地の所有者とトラブルを抱えている場合や行方が分からない場合は注意が必要です。

共有持分を分筆するメリット

共有持分を分筆するメリットは、主に下記の3つがあります。

- 土地を単独所有できる

- 土地活用の自由度が広がる

- 共有持分よりも分筆した方が高く売却しやすい

ここからは、上記のメリットについてそれぞれ詳しく解説していきます。

土地を単独所有できる

他の人と土地を共有している場合、その土地を活用・処分するには、他の共有者からの同意を得る必要があります。勝手に土地に建物を建てたり、第三者に貸したり、売却したりすることはできず、土地の活用には制限があるため不便です。

また、土地の活用方法で他の共有者と意見が対立し、トラブルに発展する可能性も高いです。土地を単独で所有すれば、共有名義の土地ならではのデメリットが解消され、所有者の意思で土地を自由に活用できるようになります。

土地活用の自由度が広がる

共有持分を分筆して単独所有すれば、所有者だけの判断で自由に土地を貸したり、住宅の建設や売却が可能になったりするため、他の共有者と話し合って同意を得る手間がかかりません。

また、1筆の土地を複数の土地に分けることで、複数の地目で土地を活用できるようになります。

不動産登記法では、1筆の土地には1個の地目しか定められないルールとなっているため、1筆の土地を宅地や農地などの複数の用途に利用はできません。

しかし、土地を分筆すればそれぞれ独立した土地となり、土地ごとに異なる地目を設定できるようになるため、もともと1筆だった土地を複数の用途で有効的に活用できるようになります。

共有持分よりも分筆した方が高く売却しやすい

共有持分の相場は、市場価格の5〜7割程度が相場となっています。共有名義の土地は、土地を活用・処分するのに共有者の同意が必要だったり、他の共有者とトラブルになる可能性があったりと、単独名義の土地にはないリスクが生じます。

共有者の家族・親族でもない限り、上記のようなリスクのある共有持分を好んで購入しようと思う人はほとんどいないため、市場価格の相場よりも安くしないと売却できないケースがほとんどです。

しかし、土地を共有持分に応じて分筆すればそれぞれの土地を単独で所有できるため、土地本来の価値での売却が可能になります。

共有持分を分筆するデメリット

共有持分を分筆するデメリットは、主に下記の3つがあります。

- 共有者のうち過半数以上の同意がなければ分筆できない

- 分筆で更地になった土地は固定資産税が高くなる

- 分筆後の土地の状態によっては価値が落ちる

ここからは、上記のデメリットについてそれぞれ詳しく解説していきます。

共有者のうち過半数以上の同意がなければ分筆できない

前述の通り、共有持分は共有者のうち過半数の同意を得なければ分筆ができません。もともと分筆は共有者全員の同意を得なければ実行できませんでしたが、2023年の民法改正によって「共有持分の過半数の同意」に変更されました。

ただ、以前よりも条件が緩和されたとはいえ、過半数の同意を得るのはそう簡単なことではありません。過半数の同意を得るには、何度も話し合いを重ねる必要があるでしょう。

分筆で更地になった土地は固定資産税が高くなる

土地に住宅が建っている場合は、住宅用地の特例による固定資産税の軽減措置が受けられます。固定資産税の軽減措置の条件は以下の通りです。

200平方メートルを超える部分は固定資産税が1/3に軽減

しかし、住宅を取り壊して更地にしてしまうと住宅用地の特例が適用されなくなってしまうため、住宅が建っていたときと比べて土地にかかる固定資産税が高くなってしまうのです。

分筆後の土地の状態によっては価値が落ちる

土地の価値を決める要素としては、形状や傾斜、高低差、奥行き、日当たり、接道などが挙げられます。下記のような条件が悪い土地は、土地の活用方法が狭く、買主のメリットが少ないため、市場価値も下がりやすいです。

- 土地の面積が狭すぎる

- 形状がいびつな不整形地

- 敷地内に急な傾斜がある

- 道路と土地の高低差が激しい

- 日当たりが悪い

- 接道義務を満たしていない

分筆後の土地の状態が悪い場合は、分筆せずに共有持分のまま売却した方が逆に高く売れる可能性があります。

土地を分筆して売却するまでの流れ

ここからは、分筆が一体どのように行われるのかについて流れを解説していきます。

- 分筆を始める前に土地家屋調査士に事前調査してもらう

- 分筆方針を決める「分筆案」を作成する

- 役所の担当者が現地で確認をする

- 隣接する土地所有者の立会いと同意を得る

- 分筆する箇所へ境界標を設置する

- 分筆登記に必要な書類を作成する

- 所有権移転登記で単独所有に変更する

1.分筆を始める前に土地家屋調査士に事前調査してもらう

土地家屋調査士とは、不動産の使用方法を変更する際に、「表示に関する登記」の変更申請を代理してくれる専門家です。

共有名義不動産(共有名義の土地)を分筆する前に、まずは分筆が可能な土地なのかを調査し、測量や図面作成など複雑な準備が必要になります。

土地家屋調査士は、分筆に必要な準備や手続きをすべて代理してくれるため、分筆をする際は必ず依頼するのがおすすめです。なお、事前の調査には役所や法務局から集めた、下記3点の資料が必要になります。

| 公図 | 一定地域の土地の位置関係を表している資料。それぞれの土地の区割や地番(一筆の土地ごとに付けられた番号)などを確認できる |

|---|---|

| 地積測量図 | 一定地域の土地測量結果を詳細に表している資料。それぞれの土地の正確な面積や境界標の詳細について確認できる。 |

| 登記事項証明書 | 特定の不動産の情報を記載している資料。特定の不動産の所有者・所在地・面積・権利関係などを確認できる |

上記の3点の資料をもとに土地の調査をして、問題がないと判断がされると分筆が可能となります。

ただし、事前調査の段階で境界標がズレているなどの問題が見つかった場合、まずはそれらの対処をする必要があるため、時間がかかってしまう可能性があることを頭に入れておきましょう。

2.分筆方針を決める「分筆案」を作成する

分筆する土地の事前調査に問題がなければ、共有名義不動産の分筆案の作成が可能になります。

分筆案は、役所や隣接する土地所有者との立会い確認でも使用されるものになるため高い専門性を要します。必ず土地家屋調査士のような測量の専門家に依頼をして作成してもらいましょう。

また、分筆後の土地の形によっては土地の価値が分筆前よりも下がってしまうことも少なくありません。そのため、分筆後の面積だけでなく不動産価値は維持できているかように配慮しながら分筆する必要があります。

3.役所の担当者が現地で確認をする

分筆案の作成を終えたら、次は役所の担当者が実際に分筆を行う土地の確認を行います。

役所の担当者は、前段階で作成した分筆案や、事前調査で準備をした資料をもとに、今回の分筆に間違いはないかを確認します。

ここまでの事前調査や分筆案を丁寧に行っているのであれば、問題なく確認を終えられます。

4.隣接する土地所有者の立会いと同意を得る

役所の担当者の確認を終えると、次は隣接する土地の所有者への確認が必要です。実際に分筆を予定する土地に隣接している土地所有者全員の立会いのもと、現地での分筆案の確認を行います。

こちらも、ここまでの事前調査や分筆案を丁寧に行っているとスムーズに確認、同意を得られます。

5.分筆する箇所へ境界標を設置する

役所、隣接している土地所有者への確認を終えると境界標を設置できます。境界標は、分筆後の土地の「折れ点」に設置するのが一般的です。

境界標には、コンクリート杭、プラスティック杭、金奥プレート、金属鋲などのさまざまな種類がありますが、いずれかのものが設置されます。

6.必要な書類を作成し実際に分筆登記を行う

分筆登記には、下記点の書類が必要となります。

| 地積測量図 | 一定地域の土地の測量結果の詳細を表している書類。事前調査で集めたものとは別で新たに用意する必要がある |

|---|---|

| 筆界確認書 | 役所や隣接する土地所有者の立会いや同意の記録をまとめた書類。具体的には境界確認書・同意書・協定書などがある |

| 分筆登記申請書 | 分筆登記をするために必要な申請書 |

| 現地案内図 | 分筆する土地の場所がわかる案内図 |

| 委任状 | 土地家屋調査士が代理で登記申請する際に必要になる書類 |

上記の5点の資料を準備し終えると分筆登記が可能となり、申請内容も問題がなければ登記識別情報や番号などが交付されます。

これらが交付されると全ての手続きを終えて、共有名義不動産の分筆が完了したということになります。

以上が共有名義不動産の分筆手順となりますが、多くの時間や手間を要する作業なので、必ず余裕を持ったスケジュールで申請するようにしましょう。

7.所有権移転登記で単独所有に変更する

分筆が完了しても、共有状態が解消されるわけではありません。分筆した土地全体を共有者全員で所有している状態になるため、所有者の移転登記も合わせて行いましょう。

所有者移転登記も複雑な手続きや書類の準備が必要なため、司法書士のような専門家に依頼するのがおすすめです。

共有持分の期間は境界確定測量の必要性によって左右される

境界確定測量とは、隣地との境界を明確に分ける測量のことです。共有持分を分筆するには、隣地との境界を明確にしておかなければならないため、隣地との境界が確定していない場合は土地家屋調査士に測量を依頼する必要があります。

測量は2~3ヶ月程度かかるのが一般的ですが、隣地の所有者とトラブルを抱えている場合や行方が分からない場合は、境界が確定するまでに数年以上かかることもあります。

ただし、すでに隣地との境界が確定している場合は、境界画定測量を行う必要はありません。必要な書類を作成・申請すれば、約1~2週間で分筆登記が完了します。

土地を分筆する際にかかる費用

実際に共有名義不動産を分筆しようと考えた時、「一体どのくらいの費用が必要なのか」と不安になってしまう方も多いでしょう。ここからは共有名義不動産の分筆に掛かる費用について解説していきます。

分筆に必要な費用は大きく分けて以下の3つがあります。

- 登録免許税にかかる費用

- 土地家屋調査士への報酬

- 所有権移転登記にかかる費用

登録免許税にかかる費用

登録免許税とは、登記手続きを行う際にかかる税金のことです。金額は、分筆する土地の数(筆数)に1,000円を掛けて算出します。

共有名義不動産を2つに分筆したい場合、登録免許税は2,000円必要になる計算なので、覚えておきましょう。

土地家屋調査士への報酬

分筆は準備から実際に登記するまで土地調査家屋士がすべて一括で担当するケースが多いです。そのため、登記までの各工程で報酬が発生します。すでに境界が決まっている場合は10万円~依頼可能なケースもあります。

しかし、境界が決まっていない場合は境界を確定するための作業が増えるため、30~80万円が相場です。具体的な費用項目は以下の通りです。

| 現地測量 | 約10万円 |

|---|---|

| 境界標の設置 | 約10万円 |

| 土地分筆2筆の登記申請、謄本 | 約5万円 |

| 筆界確認書の作成 | 約10万円 |

| 道路、官民境界確定図の作成 | 約10万円 |

| 合計 | 約45万円 |

ただし、土地の面積や設置する境界標の数はもちろん、土地家屋調査士などの専門業者によっても費用が大きく異なるので、依頼前に見積もりを出してもらって確認しておきましょう。

所有権移転登記にかかる費用

前述の通り、分筆した土地を単独所有するには所有権移転登記が必要になります。必要となる費用は以下の通りです。

| 登録免許税 | 土地の価格の4/1,000 |

|---|---|

| 司法書士報酬 | 約5万円 |

所有権移転登記は司法書士に依頼するのが一般的なので、司法書士への報酬と登録免許税が分筆登記とは別に発生します。

分筆した土地をできるだけ高く売却するコツ

結論からいうと、分筆した後の土地が道路に接するように分筆を行うのが高く売却するコツです。これには「接道義務」という法律が大きく関係しています。

接道義務を満たしていない土地は「再建築不可物件」という扱いになるため、建物を建設できません。一般的な不動産に比べて大きく価値が下がってしまいます。

分筆後の土地が接道義務を果たせていれば不動産の価値が著しく低下する可能性は低いです。そのため分筆する際は、土地が必ず道路に接するようにすることが、できるだけ高く売却できるコツだといえます。

当社クランピーリアルエステートでも共有持分の買取をしています。

下記リンク先の「不動産スピード買取窓口」にご依頼いただくと最短48時間以内という早さで現金化が可能です。ぜひ一度お問い合わせください。

不動産を現金化

売却したいなら

共有持分買取専門の

当社にお任せください!

隣人に協力を得られず分筆できない場合の対処法

分筆したい土地の境界が曖昧な場合は、隣地の所有者の立ち合いのもとで測量を行い、境界を確定させる必要があります。

しかし、「隣人と境界を巡って揉めている」「隣人が行方不明で連絡が取れない」などの理由により、分筆手続きがすすめられないこともあります。この場合は、下記の方法で対処することにより、境界を決める手続きをするのがおすすめです。

- 境界確定訴訟で強制的に境界を決めてもらう

- 筆界特定制度で公的機関に境界を決めてもらう

- 不在者財産管理人の選任を申し立てる

ここからは、上記の対処法についてそれぞれ詳しく解説していきます。

境界確定訴訟で強制的に境界を決めてもらう

境界確定訴訟とは、隣接する土地の境界が曖昧な場合に、判決によって土地の境界の確定を求める訴訟のことです。

裁判所は当事者双方の主張や提出された証拠をもとに、客観的な視点から土地の境界を決定します。境界確定訴訟なら、隣人からの協力が得られない状態でも強制的に土地の境界を確定できます。

判決には法的な拘束力があるため、当事者は判決内容に納得がいかなくてもそれに従わなければなりません。いったん確定した境界は今後争えないため、境界トラブルを蒸し返される心配もなくなります。

ただ、境界確定訴訟には下記のようなデメリットもあるので注意が必要です。

- 判決を下す裁判官が土地の専門知識を持っているとは限らない

- 判決は当事者双方の主張に拘束されないため、当事者双方が主張していない境界で確定してしまう場合もある

- 境界が確定するまでは2年程度かかることが多い

- 弁護士に依頼すると、高額な弁護士費用がかかる

- 隣人との関係が悪化するリスクがある

筆界特定制度で公的機関に境界を決めてもらう

隣地との境界線が曖昧で隣人からの協力が得られない場合は、「筆界特定制度」という行政制度を利用する方法もあります。

筆界特定制度とは、法務局の筆界特定登記官が、土地の調査や測量を行った筆界調査委員からの意見を踏まえ、土地の筆界の位置を特定する制度です。

一方の土地の所有者だけで申請ができるため、隣人からの協力を得られない状態でも利用できます。筆界特定制度を利用すれば、法的手続きを利用しなくても、公的機関による客観的な判断で筆界を特定できます。

実際に調査や測量を行うのは、土地の専門知識や経験を有する専門家であるため、隣人からの同意が得られやすく、裁判を起こすよりも円満に境界トラブルを解決できる可能性が高いです。

また、裁判よりも短い期間(6ヶ月~1年程度)で筆界を特定できるほか、弁護士を雇って裁判を起こすよりも費用が安く済むといったメリットもあります。

ただ、筆界特定制度は境界確定訴訟とは違い、特定結果には法的な拘束力がありません。そのため、隣人が特定結果に応じてくれるとは限りませんし、将来的に境界トラブルが蒸し返されるリスクがあります。

隣人が特定結果に納得してくれず、分筆手続きが進められない場合は、境界確定訴訟を起こして法的に筆界を確定させる必要があります。

不在者財産管理人の選任を申し立てる

隣人が行方不明で連絡も取れない場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。

不在者財産管理人になれるのは、申立人や相続人との利害関係のない第三者や、弁護士・司法書士などの専門家です。

不在者財産管理人を申し立てれば、選任された不在者財産管理人との間で筆界を確定させ、分筆の手続きを進められます。ただし、不在者財産管理人の利用には下記のようなデメリットもあります。

- 不在者財産管理人の職務は、分筆手続きが終わっても勝手に終了できない

- 職務が続いている間は、不在者財産管理人へ毎月報酬を支払う必要がある

- 申し立ての予納金として数十万円ほどかかり、予納金は申立人が負担する

不在者財産管理人の職務は、下記のような終了事由に該当するまで続くため、長期間にわたって職務が継続する可能性があります。

- 不在者が現れたとき

- 不在者の死亡が確認されたとき

- 失踪宣告がされたとき

- 不在者の財産がなくなったとき

職務が終了するまでは不在者財産管理人に支払う報酬を負担し続けなければならないため、その点も考慮した上で慎重に選択しなければなりません。

分筆が難しい場合は共有持分のまま売却しよう

ほかの共有者と同意が得られなかったり、分筆後の土地の価値が著しく下がってしまう場合は共有持分のまま売却してしまいましょう。売却方法には、以下の2通りがあります。

- 自身の共有持分のみを売却する

- 共有者全員で不動産全体を売却する

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。

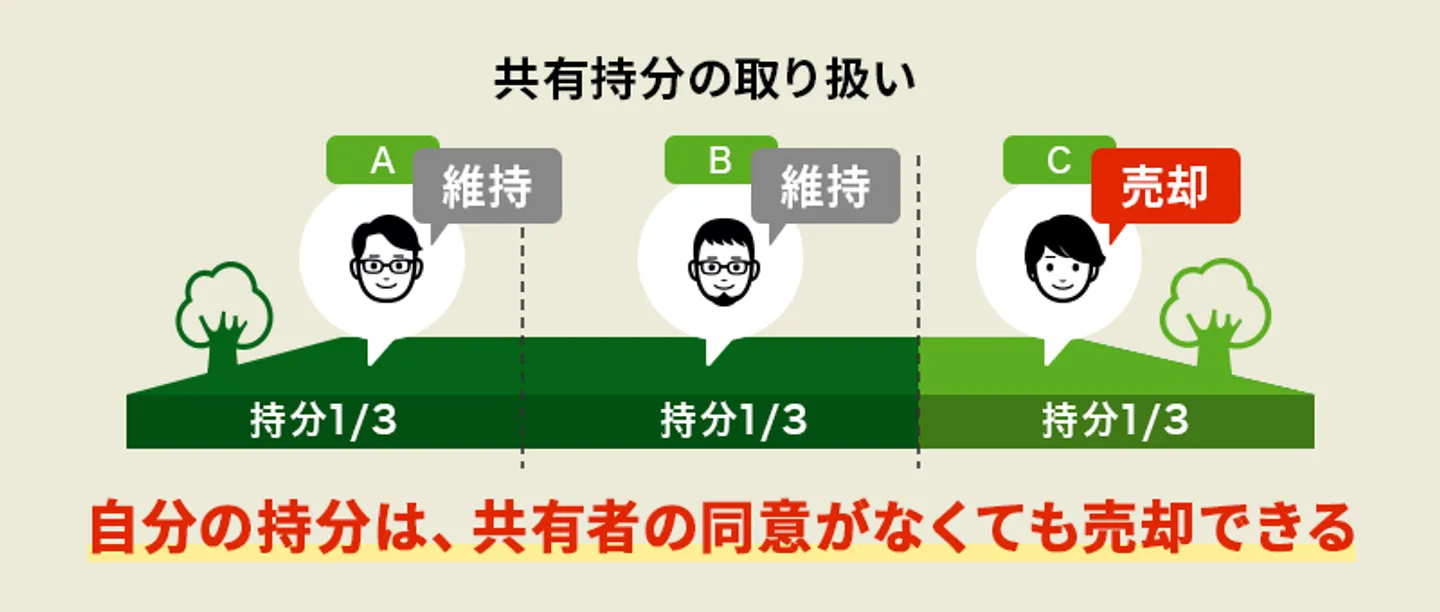

自身の共有持分のみを売却する

共有持分であっても、自身が所有している共有持分であれば、他の所有者の同意を得ることなく自由に売却等が可能です。

そのため、一刻も早く共有状態を解消したかったり土地を手放したいと考えている場合は自身の持分のみ売却してしまいましょう。

売却先は、ほかの所有者が買い取れる場合は後のトラブルが少なく望ましいですが、難しい場合は買取業者に依頼するのがおすすめです。

買取業者であれば、共有持分であってもそこから利益を得るノウハウが合うため、適正な価格で買い取ってくれる可能性が高いです。

クランピーリアルエステートでも、共有持分の買取を実施しているほか、士業と連携して手続きを進められるためスムーズな売却が可能です。下記リンク先の「不動産スピード買取窓口」にご依頼いただくと最短48時間以内という早さで現金化ができるので、ぜひ一度お問い合わせください。

不動産を現金化

売却したいなら

共有持分買取専門の

当社にお任せください!

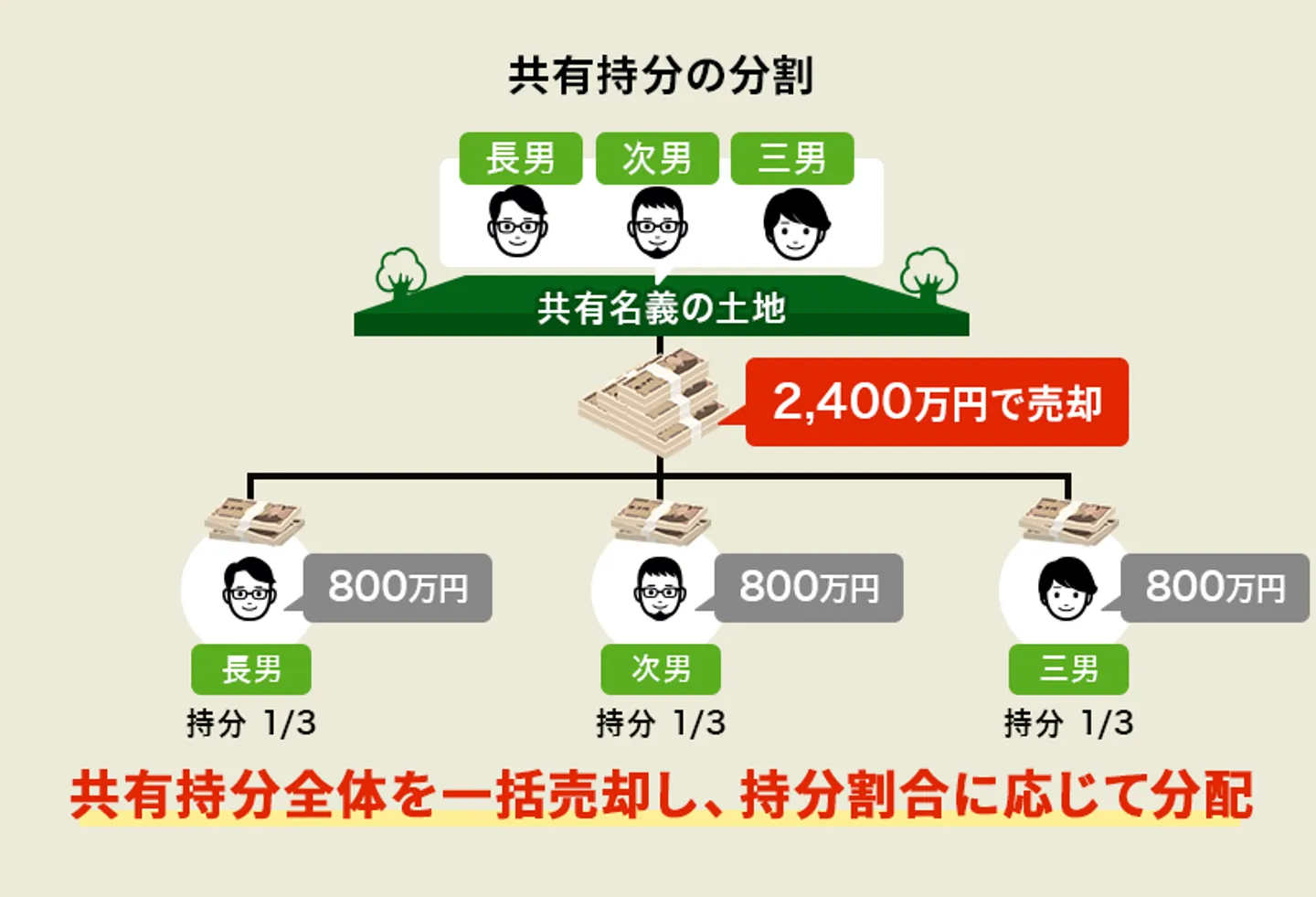

共有者全員で不動産全体を売却する

共有持分の所有者全員が同意した場合、不動産そのものの売却も可能です。

そのため、共有名義不動産(共有名義の土地)を売却したいと考えている場合、共有持分の所有者全員が賛成してくれるのであれば不動産そのものを売却できることになります。

しかし、あくまで不動産全体を扱えるのは共有者全員の同意を得た場合に限ります。仮に1人でも反対という意見が出た場合は売却できませんので注意が必要です。

まとめ

本記事では、共有持分の分筆についてメリットやデメリット、流れや費用相場について解説してきました。

分筆した土地はそれぞれが独立した土地として登記簿上に登録できるので、一人一人が単独名義の土地を所有できるようになります。

しかし、分筆には事前の調査をはじめ、分筆案の作成や境界標の設置、分筆登記に必要な書類の作成など多くの手間と時間を要します。

そのため、必ず余裕を持ったスケジュールで分筆をようにしましょう。

もし、自身が所有する共有名義不動産を分筆したいとお考えであれば、今回の記事を読むだけでなく、お近くの不動産会社などへ相談してみることもおすすめします。