死体遺棄事件のあった物件は、いわゆる「事故物件」とみなされてしまいます。

そして、所有している不動産が事故物件になって、困っている人も多いと思います。

・死体遺棄事件のあった物件の告知義務っていつまで残るの?

・告知義務に違反するとどうなる?

・死体遺棄事件のあった物件は価格にどんな影響があるの?

など、さまざまな悩みや疑問を抱えている方も多いでしょう。

この記事では「死体遺棄事件のあった物件の所有者」に向けて、不動産専門家の観点から解説し、疑問やお悩みを解決します。

具体的には、

・死体遺棄事件のあった物件における告知義務の概要

・死体遺棄事件があった場合の物件価格への影響

・死体遺棄事件のあった物件を運用する場合の注意点

…etc

の順番に重要なポイントだけを紹介していきます。

この記事を読めば、告知義務を正しく理解し、買主や借主とのトラブルも防げます。ぜひ最後まで読んで、参考にしてください。

死体遺棄事件の起きた物件は買主や賃借人に対して告知義務がある

死体遺棄事件のように、人の死に関する事件や事故が起きた物件は「事故物件」と呼ばれます。

事故物件には心理的瑕疵があるとされ、所有者や仲介の不動産会社は物件の売買or賃貸契約前に、事故や事件のことを買主or借主に伝える義務があります。

告知義務とは、この「心理的瑕疵を事前に伝える」という決まりのことです。

参照:e-Govポータル「宅地建物取引業法第47条1項、2項」

告知義務に違反すると損害賠償を請求される

告知義務に違反した場合、買主or借主から次のような損害賠償を請求される可能性があります。

- 代金(購入代金や家賃・礼金など)の減額や返還

- 売買or賃貸借契約のキャンセル

- 売買or賃貸借契約にかかった実費

- 契約キャンセルによる転居の費用

- 慰謝料

契約前後で実際にかかった費用のほか、心理的瑕疵を告知されなかったことによる精神的苦痛に対しても、慰謝料を支払う必要があります。

ただし、告知義務違反における損害賠償請求は、個別の状況によって大きく判断が異なります。

損害賠償を請求された場合、相手にいわれるまま支払うのではなく、速やかに不動産問題が得意な弁護士に相談しましょう。

死体遺棄事件などの事故物件情報を隠すのはむずかしい

「事故物件だと隠していてもバレなければ問題ない」と思う人もいるかもしれませんが、事故物件の情報を完全に隠し切るのはまず不可能といえるでしょう。

近年では、インターネットの普及によって事故物件の情報を簡単に調べられます。「大島てる」という事故物件情報のサイトもあり、一度インターネットに情報が流れると消すことは困難です。

仮にインターネットに情報が流れなくても、近隣の人の噂を止めることは不可能です。噂によって、買主や借主に事故物件だと知られてしまうのを防ぐ手立てはないでしょう。

とくに、死体遺棄のように「人やマスコミの関心を集める事件」の情報を隠すのは、非常にむずかしいといえます。

建て替えや物件の名称変更をしても告知義務はなくならない

「建物の建て替えや名称の変更で事故物件だとわからなくすればいい」と考える人もいますが、例え建物をすべて取り壊しても、その土地に対する心理的瑕疵が消えるとは限りません。

つまり、建て替えや物件の名前変更をしても、告知義務は残り続ける可能性があるのです。

過去には、3~4年前に火災による死亡事故があった土地の売買において「実際に焼けた建物を解体した状態であっても告知義務は存在する」とした判例があります。

参照:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「三年前土地上にあった建物内での火災による焼死者 の存在は、瑕疵に当たるとした事例 」

告知義務の期間に関する法的な取り決めはない

ここまで読んで「結局のところ告知義務はいつまで残り続けるの?」と思った人も多いでしょう。

じつは、告知義務の期間について法律による具体的な取り決めはありません。

「何年経過したら告知義務はなくなるか」「なにをしたら告知義務は消滅するか」という決まりがないため、極端にいえば半永久的に残り続けるともいえます。

実際の不動産取引においては、各不動産会社が過去の判例や地域の慣習から、独自のルールを作っているのが実情です。

「入退去を1回挟む」のを告知義務期間の目安にする不動産業者が多い

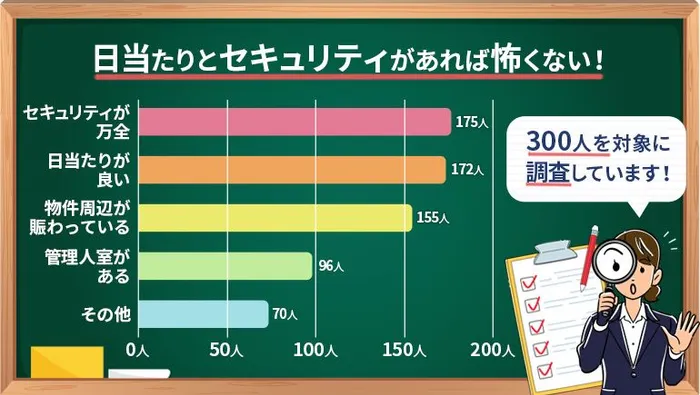

告知義務の期間に明確な取り決めはないと解説しましたが、公益財団法人日本賃貸住宅管理協会が賃貸不動産業者を対象に、重要事項説明における告知期間のアンケートを取った調査があります。

この調査では、心理的瑕疵の告知期間について「入居者1回入れ替えで終了する」とした賃貸業者が約4割になりました。

ほかにも「入居者の入れ替えを2~3回挟むまで」という回答も多いことがわかります。

ただし、あくまで賃貸業者に対する調査なので、売買を仲介する業者も同じ認識とは限らない点には注意しましょう。

参照:公益財団法人日本賃貸住宅管理協会「日管協短観2019年度上期 重要事項説明における告知期間」

知名度の高い事件だと50年経っても告知義務が残るケースもある

一方、知名度の高い事件だと50年経っても告知義務が残るとする判例もあります。

裁判では50年前に凄惨な殺人事件が起きた土地において、事件のことが近隣住民の記憶に残っているとして、告知義務違反による買主の契約解除を認めています。

「事件そのものにどれほどの影響度があるのか」が、告知義務を裁判で争うときの焦点といえるでしょう。

参照:一般財団法人 不動産適正取引推進機構「心理的瑕疵に関する裁判例について 事例1-12」

死体遺棄事件による物件価格への影響

死体遺棄事件による物件価格への影響がどれくらいか、気になる人は多いでしょう。

だれもが「事故物件の価格が安くなる」というイメージをもっていると思います。実際、不動産市場における事故物件の相場は安くなります。

ただし、相場というのはあくまで「全体の傾向」です。「事故物件だから売買価格や家賃を下げる」というルールはなく、価格の決定は個々の物件ごとに考える必要があります。

死体遺棄事件のあった物件の価格は2~5割ほど減るのが一般的

あくまでも不動産市場の傾向ですが、死体遺棄事件のあった物件は価格が2~5割ほど下がります。

物件の立地も重要で、もとから需要の高い都市部ほど減少幅が少なく、需要の低い地方ほど減少幅が大きくなりがちです。

ほかにも、死体遺棄の経緯(他殺なのか自然死を家族が放置していたのか)や、死体の状態(損傷や腐乱の進行具合)も、価格の減少幅に影響します。

事故物件において「他殺事件」は影響度が大きい

事故物件は「人死があった物件」を指しますが、事件や事故の内容によって価格に対する影響も異なります。

事故や事件の内容は次の4つにわけられますが、上から順に影響度も高いといえるでしょう。

- 他殺

- 自殺

- 事故死

- 孤独死(自然死や病死など)

死体遺棄事件については、ほとんどのケースでは他殺と一緒に発生しています。

そのため、物件に対する影響度も高いといえるでしょう。

死体遺棄事件のあった物件の売却は「訳あり物件専門の買取業者」に相談すべき

「死体遺棄事件のあった物件の運用はむずかしい」と考え、なるべく早く処分したいという人も多いでしょう。

しかし、事故物件はほとんどの場合、買主はなかなかつきません。

また、一般的な不動産会社は事故物件を取り扱うノウハウがないため、仲介を依頼されても断るか、よくて買い叩くような値段しかつけられません。

そのため、死体遺棄事件のあった物件の売却は「訳あり物件専門の買取業者」に相談すべきといえます。

訳あり物件の取引実績が豊富な専門買取業者なら高額での買取も可能ですし、仲介ではなく直接買い取るので最短数日での現金化が可能です。

当社クランピーリアルエステートも訳あり不動産専門の買取業者として、数多くの事故物件を取り扱ってきた実績があります。無料の査定や相談も受け付けていますので、ぜひお気軽にご連絡ください。

不動産を現金化

売却したいなら

訳あり物件買取専門の

当社にお任せください!

死体遺棄事件のあった物件はどうやって運用すべきか

死体遺棄事件のあった物件を運用は非常にむずかしいといえます。

しかし、所有者として少しでも利益を得たいと考えるのは、自然なことでしょう。

死体遺棄のあった物件を運用するには、普通の不動産運用とは違った考え方が必要です。

次の項目から、死体遺棄事件のあった物件における運用の注意点を紹介していきます。

事件内容をきちんと公表して「事故物件でも気にしない人」に貸し出す

なによりも重要なのは、きちんと事故物件だと公表したうえで入居者を募集することです。

告知義務の重要性はすでに解説しましたが、それ以外にも、事件の内容を公表しておくことで「文句をいってくる入居者」を最初から遠ざける効果があります。

事故物件の需要が低いのは事実ですが、まったく気にせず入居する人はいます。下手に隠して後々トラブルになるより、最初から事故物件であることを伝えておいたほうがよいでしょう。

家賃をぎりぎりまで下げて貸し出す

家賃を赤字にならない限界の価格まで下げるのも、入居者を募集するのに有効です。

不動産オーナーとしてもっとも避けるべきは、空室になって維持費だけを払うような状態です。「利益が微々たるものでも空き室状態が続くよりはマシ」と考えましょう。

収益不動産の利回りについては、下記の記事も参考にしてください。

大規模なリフォームorリノベーションでイメージを払拭する

事故物件になったとき、最低限の清掃はしていると思います。

しかし、最低限の清掃だけでは「死体遺棄事件があった」というマイナスイメージは残ってしまいます。事故物件において入居者のイメージは非常に重要です。

そこで、リフォームやリノベーションで物件の内装・外観を大きく変えると、入居者もつきやすくなります。水回りなどの設備も新しくすれば、より魅力的な物件になるでしょう。

ただし、リフォームやリノベーションには数十万~数百万円の資金が必要となります。リフォームやリノベーションで高額な出費をしたのに、結局だれも入居しなければ損するだけです。

地元の不動産屋や不動産管理会社と相談し、物件のある地域における賃貸需要も考えながら運用計画を立てましょう。

売却して別の不動産や他の資産に変えておくのも立派な運用

とはいえ、不動産の運用はなかなか計画どおりにいかないものです。それが事故物件ともなれば、不動産会社でも完璧な運用はむずかしいといえます。

無理に自分で運用するより、早めに売却してしまったほうが損失を防げる場合も多いでしょう。

売却益で違う不動産を購入するか、株式など別の資産に変えるのもよいでしょう。不動産をもち続けることだけが運用ではありません。

損失を最小限に抑えたうえで新たな利益を生み出すのが、賢い資産運用の方法といえます。

少しでも高く売るのであれば、運用ノウハウをもっている「訳あり物件専門の買取業者」に相談するのがおすすめです。

不動産を現金化

売却したいなら

訳あり物件買取専門の

当社にお任せください!

まとめ

死体遺棄事件のあった物件には告知義務があり、買主or借主に対して契約前に事件のことを伝える必要があります。告知義務の期間に明確な決まりはないため、いつまで告知を続けるかは物件ごとに判断しなければいけません。

「入退去を挟むことで告知義務がなくなる」と考える不動産業者もいますが、これは単なる慣習です。告知義務違反を確実に防ぐのであれば、告知は半永久的に続けるべきといえるでしょう。

死体遺棄事件のあった物件は、取り扱いが非常にむずかしくなります。不動産会社であっても、専門的な知識がないとうまく運用できません。

そのため、訳あり物件専門の買取業者に買い取ってもらうのがおすすめです。運用のむずかしい物件を処分して、より運用しやすい資産に変えておきましょう。