不動産投資は継続的に安定した家賃収入が得られることから、生活費を補うためや老後の年金代わりになる資産運用の方法として注目されています。しかし、不動産投資はこのような特徴がある一方、銀行預金のように元本保証が付いている運用方法ではありません。そのため、不動産投資を始めたものの、失敗して不動産を売却しなければならない可能性もあるので、しっかりとリスクヘッジを考えておくことが重要です。

この記事では、不動産投資はどんなリスクを伴うのか、リスクに対してどんなリスクヘッジがあるのか、また低リスクで運用できる不動産投資の方法について解説します。

>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら

不動産投資で起こりうるリスクは8つ

株式投資などの売買によって得られる差益は、大きな利益が狙える一方、利益が得られるか不確実です。そのため、確実に資産運用でお金を増やさなければならないような状況には適していると言えません。

銀行預金の利息や不動産投資の家賃収入などの利益は、得られる利益は大きくないものの、確実に安定して利益が得られるのが特徴です。そのような特徴から、生活費を補うためや老後の年金代わりになる資産運用の方法として、不動産投資を選ぶ方も多いと思います。

しかし、いくら安定した利益が期待できる不動産投資と言っても、リスクを伴うのでリスク回避のためにあらかじめリスクヘッジを考えることが重要です。不動産投資で起こりうるリスクは以下の8つです。

- 空室リスク

- 修繕リスク

- 金利上昇リスク

- 家賃滞納リスク

- 地震リスク

- 火災リスク

- 流動性リスク

- 不動産管理会社倒産リスク

それぞれ詳しく解説します。

>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら

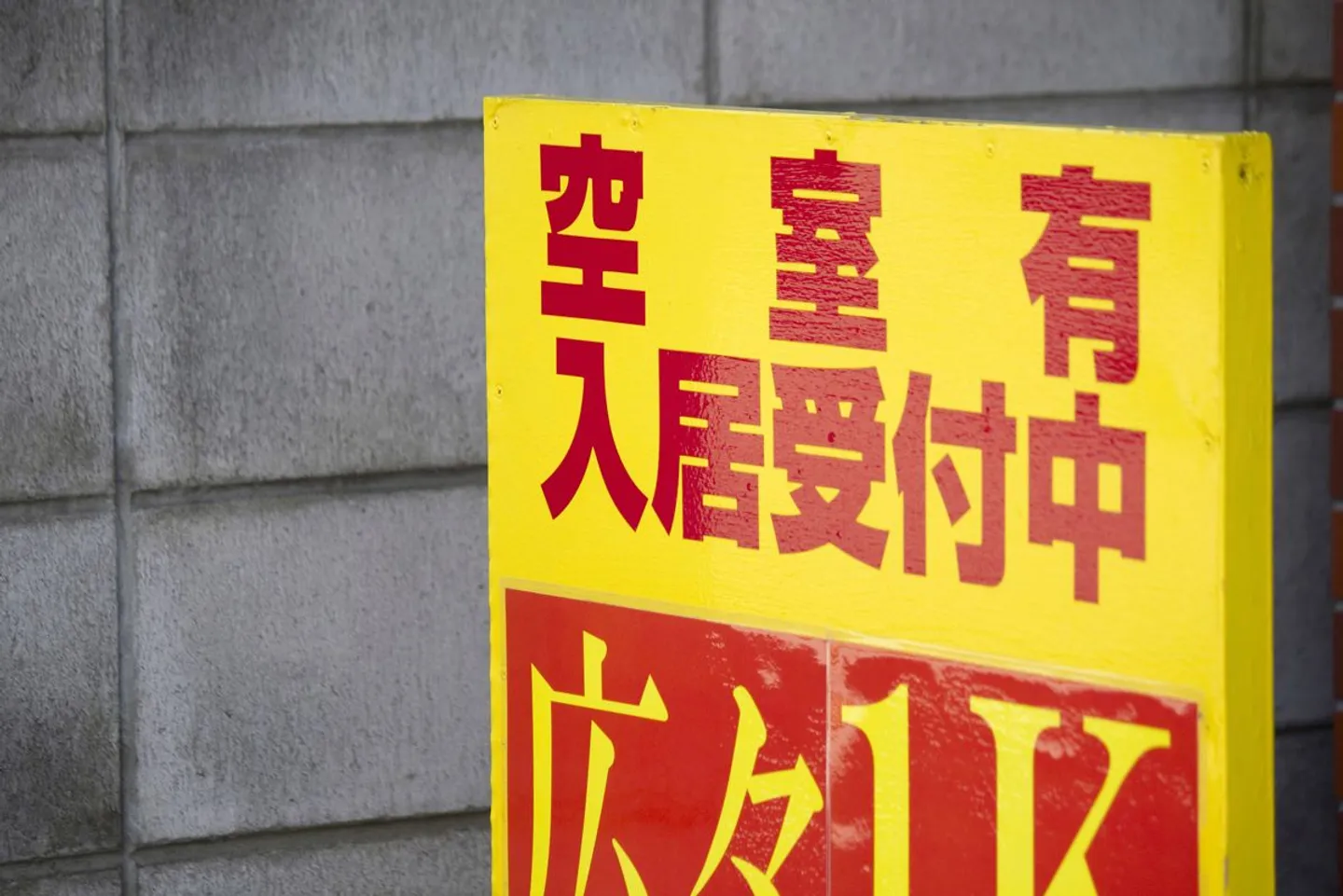

空室リスク

空室リスクとは、空室で家賃収入が得られなくなるリスクです。不動産投資では、継続的に安定した家賃収入が得られるのがメリットですが、入居者がいて初めて安定した家賃収入が得られるため、空室リスクは大きなリスクの1つと言えます。

特にワンルームマンションなどの1室だけを所有して運用する場合は、入居者がいないと家賃収入がありません。家賃収入がなくても不動産投資を始めるにあたって銀行から受けた融資の返済はあります。給与や貯金などから返済しなければならないため、空室リスクへのリスクヘッジは重要と言えるでしょう。

空室に対するリスクヘッジ

空室に対するリスクヘッジとして以下の2つが挙げられます。

・サブリース契約を締結する

需要が期待できる物件であれば空室リスクを大きく抑えられます。たとえば、駅から近い、スーパーや病院が近いなどの立地条件を満たしている物件です。また、修繕が行き届いている、間取りが入居者ニーズに合っている物件も入居率および資産価値の下落を抑える効果が期待できます。

それでも入居者が一度退去すると、次の入居者が現れるまで時間がかかるのが一般的です。そこで登場するのがサブリース契約。サブリース契約とは、不動産管理会社などが投資用物件を転貸する契約方法で、満室保証や空室保証などとも呼ばれています。通常の運用で得られる家賃収入と比べて80~90%に減少しますが、空室時でも不動産管理会社から家賃が振り込まれるため、空室リスクを抑えられるでしょう。

修繕リスク

修繕リスクとは、築年数の経過による建物の劣化や急な設備の故障などで修繕費がかかるリスクです。不動産投資では、築年数の経過とともに建物が徐々に傷むため、配管の交換や外壁や屋根の塗装、給湯器の取り替えなどの修繕が必要になります。基本的に中古物件の方が新築物件よりも修繕リスクが高くなりますが、新築物件でも急な設備の故障が生じる可能性もあるため、リスクヘッジが大切です。

劣化に対するリスクヘッジ

劣化に対するリスクヘッジとして以下の2つが挙げられます。

・修繕費をあらかじめ積み立てておく

中古物件の方が新築物件よりも劣化が進行しているため、基本的になるべく築年数の浅い新築に近い物件を選んだ方が良いと言えます。どうしても資金の関係で中古物件しか購入できない場合には、修繕などが行き届いている中古物件を選ぶのがポイントです。しかし、いくら上記のような物件を購入しても急な設備の故障に対応できません。修繕費をあらかじめ積み立てておけば、急な設備の故障が生じても費用がなくて困るということを防げるでしょう。

金利上昇リスク

金利上昇リスクとは、不動産投資を行うにあたって金融機関から受けた融資の金利が上昇してしまうリスクです。変動金利で金融機関から融資を受けた時に、金利が下がれば返済総額が減少するので問題ありません。しかし、金利が上昇すれば返済総額が増加するので大きなリスクと言えます。

たとえば、元利均等返済・1.5%の固定金利・返済期間20年で2,000万円の融資を受けると元本とは別に利息として3,162,045円余分に支払うことに。一方、同条件で金利を2.0%に変更すると利息として4,282,300円余分に支払うことになります。不動産投資では融資額が大きく、たった0.5%の金利の上昇でも返済総額に100万円以上の差が生じるのでリスクヘッジが重要です。

金利上昇に対するリスクヘッジ

金利上昇に対するリスクヘッジとして以下の2つが挙げられます。

・借り換えを検討する

変動金利は、金利が下がった時は返済総額も減少するので適していますが、金利が上がった時は返済総額が増加します。そのため、ローン契約では、変動金利ではなく返済完了までの金利が変わらない固定金利で融資を契約すれば、金利上昇リスクを抑えることが可能です。しかし、固定金利で融資を契約すれば、金利が下がった時には逆に損をします。

そのため、金利が下がった時は借り換えを検討するなど、いくつかパターンを分けてリスクヘッジを考えておくことが大切です。

家賃滞納リスク

家賃滞納リスクとは、入居者が家賃を滞納するリスクです。空室リスクは入居者がいないことによって家賃収入が得られないリスクですが、家賃滞納リスクは入居者がいても家賃収入が得られないリスク。

ただ単に払い忘れていた(引き落とし口座への入金を忘れていた)などの場合は催促すれば入金が期待できます。しかし、それでも入金が遅れると、融資の返済計画に支障が出ます。融資の返済計画に支障を生じさせないためにも、リスクヘッジが重要と言えるでしょう。

家賃滞納に対するリスクヘッジ

家賃滞納に対するリスクヘッジとして以下の2つが挙げられます。

・サブリース契約を検討する

投資用不動産の管理には、入居者募集や集金(滞納家賃の徴収も含む)、建物の管理などの業務があります。そのため、不動産の管理経験がない不動産投資初心者の方は管理を不動産管理会社に依頼しているのが一般的です。不動産管理会社はどこに依頼しても同じではありません。営業力が高い、家賃滞納に強い、委託管理費が安いなどさまざまです。それらを踏まえながら、信頼できる不動産管理会社を選ぶことが重要。

また、空室リスクのリスクヘッジと同様、サブリース契約を検討することもリスクヘッジと言えます。家賃滞納が生じていても、安定した家賃収入が得られるでしょう。

地震リスク

地震リスクとは、地震によって建物が倒壊するリスクです。地震によって建物が倒壊すると、入居者との契約がなくなることで家賃収入が得られなくなるだけではありません。急に大きな修繕が必要になったことで、修繕費が足りずに不動産投資の継続が困難になる可能性もあります。安定した不動産投資を継続するためにもリスクヘッジが大切です。

地震に対するリスクヘッジ

地震に対するリスクヘッジとして以下の2つが挙げられます。

・地震に強い物件を選ぶ

地震はいつ起こるか分からないことからリスクヘッジできないと思っている方もいるかもしれませんが、そんなことはありません。万が一に備えて地震保険に加入しておけば、いざという時の損害を地震保険で補うことが可能です。地震保険は、噴火や津波による損害も補償範囲に含んでくれますが、火災保険の付帯であるため、火災保険に必ず加入しなければなりません。

また1981年6月以降に建築確認を受けた物件は、新耐震基準が適用されていることから耐震性が高いと言えます。しかし、それ以前に建築確認を受けた物件は、旧耐震基準が適用されているので耐震性に不安が。そのため、地震リスクを少しでも抑えるためにも、新耐震基準が適用されているまたは耐震補強工事が施されている物件を選ぶようにしましょう。

火災リスク

火災リスクとは、火災によって建物が焼失するリスクです。火災によって建物が消失すると、地震リスクと同様、入居者との契約がなくなることで家賃収入が得られなくなります。また急に大きな修繕が必要になったことで、修繕費が足りずに不動産投資の継続が困難になる可能性も。そのため、安定した不動産投資を継続するためにもリスクヘッジが重要です。

火災に対するリスクヘッジ

火災に対するリスクヘッジとして以下の2つが挙げられます。

・火災に強い物件を選ぶ

地震リスクと同様、万が一に備えて火災保険に加入しておけば、いざという時の損害を火災保険で補うことが可能です。火災保険は、火災だけでなく、落雷・風災・雪災・水災などの幅広い災害をサポート。また、鉄筋コンクリート造の物件は木造の物件よりも燃えにくいため、火災リスクが低いと言えます。戸建て投資の場合には基本的に木造物件が多いため、特に注意しましょう。

流動性リスク

流動性リスクとは、投資用不動産を売却する際にすぐに買い手が見つからないリスクです。投資用不動産は、居住用の物件ではないことから買い手が限られます。また、アパート投資などの規模の大きな物件は、戸建て物件やマンションより物件価格が高額なので買い手がさらに見つからない可能性も。急にまとまった資金が必要になったという理由で、投資用不動産を売却したくてもすぐに買い手が見つからないこともあるため、リスクヘッジが大切です。

流動性に対するリスクヘッジ

流動性に対するリスクヘッジとして以下の2つが挙げられます。

・居住用に転用できる物件を選ぶ

空室リスクのリスクヘッジと同様、需要が期待できる物件であれば流動性リスクを大きく抑えることが可能です。安定した入居状況を維持できていれば、不動産投資に興味を持っている方の目に留まりやすく可能性が高くなることに期待できます。また、投資用不動産は使用用途が限られますが、居住用に転用できる物件は入居者がいない状況では居住用として売却することも可能です。マンションや戸建て物件などは居住用としても売却できるため、流動性を高められるでしょう。

不動産管理会社倒産リスク

不動産管理会社倒産リスクとは、管理を任せている不動産管理会社(賃貸管理会社)が契約途中で倒産してしまうリスクです。不動産管理会社はいくつかあるため、倒産しても他の不動産管理会社に依頼し直せば問題ありません。しかし、敷金や家賃、原状回復費用などが管理会社の口座に残っている場合は回収できない可能性があるので注意が必要です。不動産管理会社の倒産は頻繁に起こるものではありません。しかし、万が一に備えてリスクヘッジを考えておくことが重要と言えるでしょう。

不動産管理会社倒産に対するリスクヘッジ

不動産管理会社倒産に対するリスクヘッジとして以下の2つが挙げられます。

・信頼できる不動産管理会社を選ぶ

不動産管理会社に連絡しても応答がない、賃料の振り込みが遅れているなどの状況が続いている時は、経営が危なくなっているサイン。そのため、そのような状況になった時は早急に不動産管理会社の変更を検討した方が良いと言えます。また、不動産管理会社を選ぶ際は、資本金が高い・創業年数が長い・従業員数が多いなど、信頼できる不動産管理会社を選ぶことによって、不動産管理会社倒産リスクを抑えることができるでしょう。

>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら

低リスクで運用できる2つの不動産投資

不動産投資には数多くのリスクを伴うことが分かりましたが、低リスクで運用することはできないのでしょうか?不動産投資は選んだ物件によっては低リスクで運用することが可能です。低リスクで運用できる方法は以下の2つです。

・アパート投資

ワンルームマンション投資

ワンルームマンション投資とは、ワンルームマンションを購入して貸し出す運用方法です。2018年(平成30年)に内閣府が公表した「高齢社会白書」に、2053年には人口が1億人を下回ると言う予想が記載されています。また、2018年に総務省が公表した「情報通信白書」に、未婚者数増加・核家族化の影響で年々単身者が増加していることが記載されています。

少子化で人口が減少しているにもかかわらず、単身者の数は増加しているため、ワンルームマンション投資であれば空室リスクを抑えることが期待できます。また、需要が高いことから流動性の高さも期待できるため、リスクを抑えながら不動産投資ができるでしょう。

参照:2018年高齢社会白書【内閣府】

参照:2018年情報通信白書【総務省】

アパート投資

アパート投資とは、アパートを1棟購入して貸し出す運用方法です。ワンルームマンション投資は、入居者がいなくなると家賃収入が得られなくなるため、空室リスクが高いと言えます。しかし、アパート投資は、複数の部屋を有しているため、空室が数室生じても家賃収入が0になるということはありません。

不動産投資を始める際は、銀行の融資を受けながら行うのが一般的ですが、家賃収入が0になる可能性が低く、無理な返済計画を組んでいない限りは返済計画に支障が生じにくいと言えます。不動産投資では数多くのリスクを伴いますが、その中でも空室リスクは収入に直接影響を与えるため、リスクヘッジが必須。空室率を低く抑えるためにも、安定した家賃収入が期待できる物件選びが重要と言えるでしょう。

>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら

不動産投資で失敗しやすい人の特徴

不動産投資は、誰でも成功できるというものではありません。性格や投資の目的によっては、「不動産投資が向いていない人」もいます。

ここでは、不動産投資で失敗しやすい人の特徴について、4つの観点から紹介します。

情報の精査ができない人

不動産投資には、多くの情報が複雑に関わってきます。物件の価格や利回りが適正か判断しなくてはいけませんし、近隣の賃貸需要や競合の有無などマーケット情報も調べる必要があります。

これらの情報は、インターネットや書籍、セミナーなどで入手できますが、すべてが正確で信頼できるとは限りません。特に、悪徳業者からは、誇張を含んだ情報を提示される恐れがあります。

どのような判断を下すとしても、最終的には自己責任であり、結果は自分に跳ね返ってきます。情報を精査し、冷静な判断を下せなければ、収益を上げるのは難しいでしょう。

不動産に興味がない人

先にも解説しましたが、不動産投資は多くの勉強や情報収集が必要です。また、物件を保有し続ける限り、管理や運営を行うことになります。

これらを継続して行うためには、不動産に対する興味関心を持つことが重要です。全く不動産に興味がない人だと、やることの多さに嫌気が差し、長続きしないかもしれません。

不動産投資は長いスパンで収益を上げる方法なので、途中で投げ出さないよう、モチベーションを保つことを意識して取り組みましょう。

短い期間で大金を稼ぎたい人

不動産投資は、短期的に大きな利益を得られる方法ではありません。収益のメインとなる賃料収入はコツコツ稼ぐ必要がありますし、転売で利益を狙う場合も、売り出すタイミングの見極めが必要です。

物件の購入・保有によるコストを考慮すると、トータルでプラスになるには数年から十数年は時間がかかります。

「短期間で大きく稼ぎたい」と考えていると、失敗する確率も高くなります。長期的な計画を立てられないのであれば、不動産投資はやめたほうが良いでしょう。

ローンを組めない人

不動産投資を始めるときは、ローンを組んで物件を購入するのが基本です。しかし、ローンを組むためには審査が必要ですし、不動産投資用のローン審査は基準が厳しくなっています。

例えば、不動産投資用のローン審査では、以下の項目が見られます。

- 年収

- 勤務先・勤続年数

- 他社からの借入額

- 自己資金の額

- 保有資産

- 購入予定物件の収益性

ローンの審査基準に満たない場合、物件を購入するのが難しくなり、不動産投資を始めること自体ができなくなります。

>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら

不動産投資を成功させるためのポイント

不動産投資にはデメリットもありますが、コツさえ押さえれば成功確率を上げることも可能です。

具体的なコツとして、5つのポイントを紹介していきます。

投資の目的をはっきりさせておく

不動産投資を始める前に、自分の投資の目的を明確にしておきましょう。例えば、以下のような目的が考えられます。

- 資産形成や老後の備えとして

- 不労所得や副業として

- 節税対策として

- 資産運用として

投資の目的によって、物件の種類や立地、予算や期間などが変わってきます。自分の投資の目的に合った物件選びをすることで、リスクとリターンのバランスを取りましょう。

物件はエリア選びからこだわる

不動産投資で最も重要な要素は立地です。立地が良ければ、空室リスクや家賃下落リスクを低減できますし、売却する際にも高値で売りやすくなります。

立地選びには、以下のポイントに注意しましょう。

- 都心部や人口流入が多いエリアを選ぶ

- 駅から徒歩10分以内の物件を選ぶ

- 交通機関や商業施設などの利便性が高い物件を選ぶ

- 競合物件と差別化できる物件を選ぶ

- 地域の需要に合った間取りの物件を選ぶ

上記に当てはまる物件なら、安定した賃貸需要があり、空室リスクや家賃下落リスクが下がります。

自己資金はなるべく多く用意する

不動産投資は、自己資金をなるべく多く用意したほうが有利になり、成功確率を上げられます。

自己資金が多ければ、ローンの借入額を減らせるため、返済負担や金利上昇リスクを低減できます。また、ローン審査に通りやすくなることや、購入物件の選択肢が広がることもメリットです。

一般的な目安としては、「購入する物件価格の15~30%程度」が自己資金の目安と言われます。可能な限り自己資金を多く用意し、好条件で運用をスタートさせましょう。

事前に賃貸シミュレーションを行う

不動産投資をする前には、事前の賃貸シミュレーションが重要です。

具体的には、以下のような項目を考慮して投資計画を立てます。

- 物件価格

- 購入時の諸費用

- 自己資金

- ローン借入額・期間・金利・月々の返済額

- 家賃収入

- 管理費・修繕積立金

- 固定資産税・都市計画税

- 減価償却費

- 所得税・住民税

これらの項目をもとに、毎月のキャッシュフロー(お金の流れ)や利回りを計算します。賃貸シミュレーションを行うことで、物件の収益性やリスクを客観的に把握し、余裕のある運用ができるようになります。

不動産投資のプロにアドバイスをもらう

不動産投資は、物件探しから始まり、ローンの申し込み、物件の売買契約に運用・管理など、さまざまな場面で知識が必要になります。これら全てを自分一人でこなそうとすると、時間・労力ともに大変です。

そのため、これから不動産投資を始める初心者であれば、まずは不動産投資会社に相談することをおすすめします。不動産投資会社に相談すれば、全体を通して的確なアドバイスをしてもらえますし、実際の手続き・業務の代行も依頼できます。

ただし、ひとくちに不動産投資会社といっても、得意な地域や物件タイプには違いがあります。また、甘い話で投資家を騙そうとする悪徳業者にも注意が必要です。

優良な不動産投資会社を見つけたいときは、複数社を比較するのが一番確実な方法です。下記のリンクから利用できる「イエベスト」では、100社以上から厳選された優良業者をまとめて比較できるので、是非活用してみましょう。

>>【プロが最適な投資をアドバイス!】不動産投資会社の一括比較はこちら

まとめ

不動産投資は、株式投資やFXなどの他の資産運用と比較すると、継続的に安定した収入が期待できるため、資産運用の手段として興味を持っている方も多いと思います。しかし、銀行預金のように元本保証のある運用方法ではないので空室リスク・修繕リスク・金利上昇リスクといったさまざまなリスクを伴うのでリスク管理が必要です。

不動産投資のリスクは対策を練れないものではありません。リスクヘッジを事前に考えておけばリスクを抑えながら不動産投資を行うことが可能です。そのため、不動産投資を始める際には、不動産投資にどのようなリスクがあるのか、リスクヘッジにはどのような方法があるのかをしっかり確認してから始めましょう。