共有名義の不動産を売却するには、他の共有者から同意を得なければならず、共有者のうち1人でも売却に反対すると共有不動産は売却できません。

ただし、各共有者が所有している「共有持分」だけなら、自分の意思のみで売却できます。

共有持分を売却すれば共有関係からも抜けられるので、共有者間のトラブルも回避できるでしょう。

また、共有持分を売却するなら「共有持分専門の買取業者」による買取がおすすめです。

すでに共有者間でトラブルになっている共有持分でも、積極的に買取してくれます。

>>【相談無料】共有者とトラブルのある共有持分も積極的に買取ります!

目次

共有者が共有不動産の売却に反対している場合の3つの解決法

最初に、「共有」について確認しておきましょう。

「共有」とは、一つの「物」について複数の人が所有権を有している状態です。

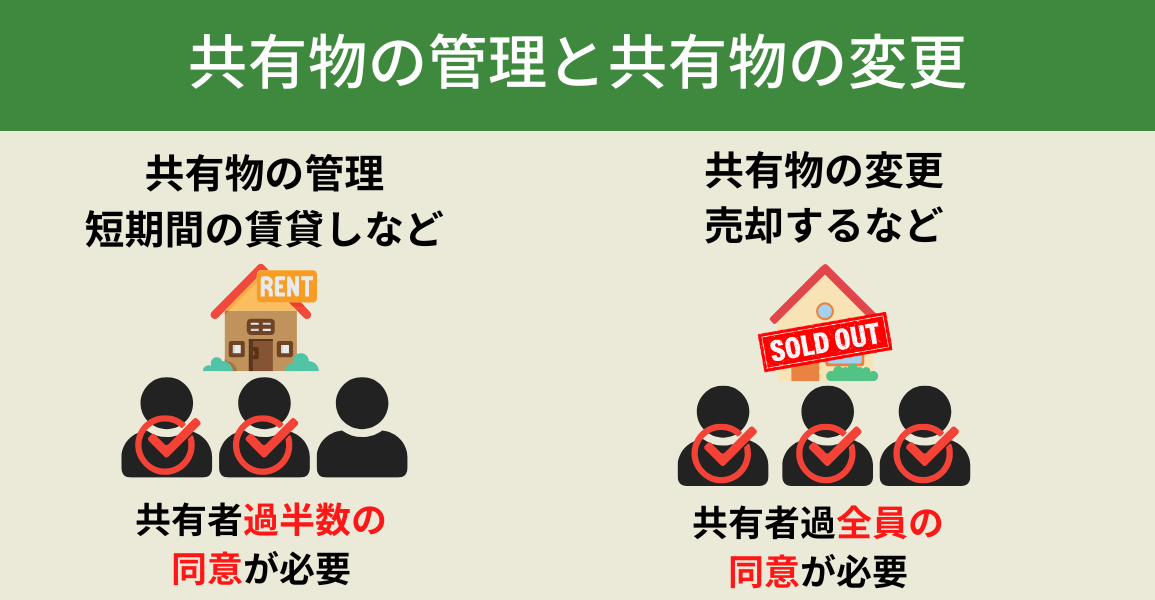

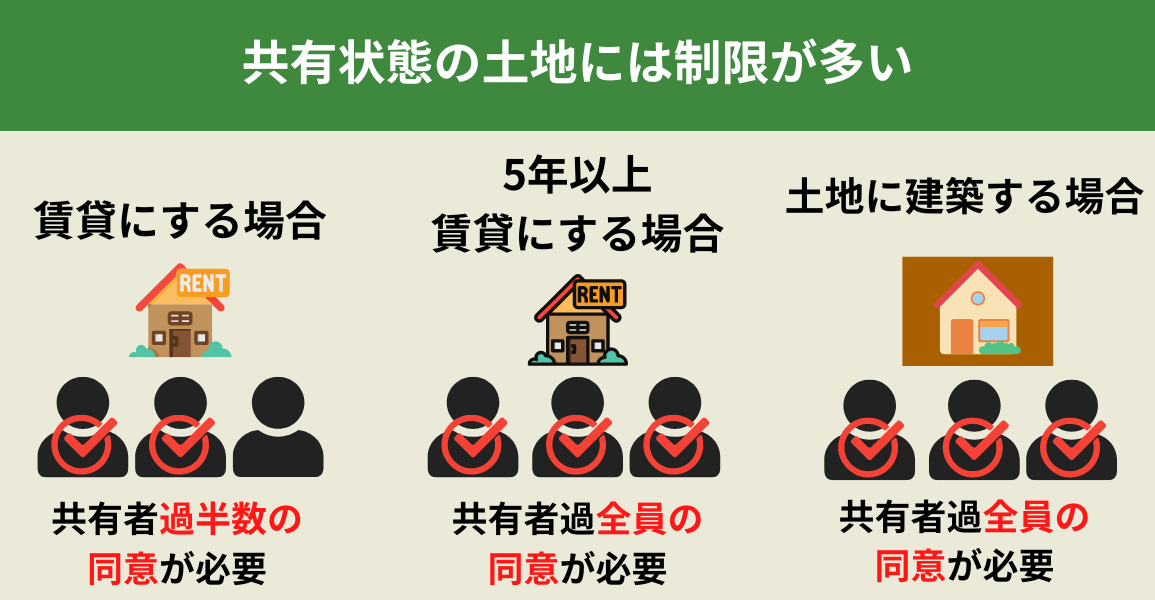

共有物の管理(使用方法や短期賃貸契約)は、持分の過半数で決定するとされています。

これに対して、共有物の変更(処分や長期賃貸契約)は、他の共有者の同意を得なければいけません。

つまり、共有物自体を売却処分するには共有者全員の同意が必要で、一人でも反対していると処分することはできません。

そこで、共有者の一部の者が売却処分に反対している場合に、どのように対応すべきかが問題となります。

共有者に自分の持分を買い取ってもらう

共有者の一人が売却に反対している場合、その売却反対の者に持分を買い取ってもらう方法が考えられます。

これによって、売却を希望する共有者は持分売却の対価を取得し、一方で売却に反対する共有者は共有物の権利を維持できます。

ただし、この方法は売却に反対している側が、他の共有者の持分を買い取るだけの資力を有していることが必要です。

また、売却反対の共有者に買い取りを強制することはできません。

利益が不要な場合には贈与という方法もありますが、贈与は受け取った方に贈与税が発生することに注意しましょう。

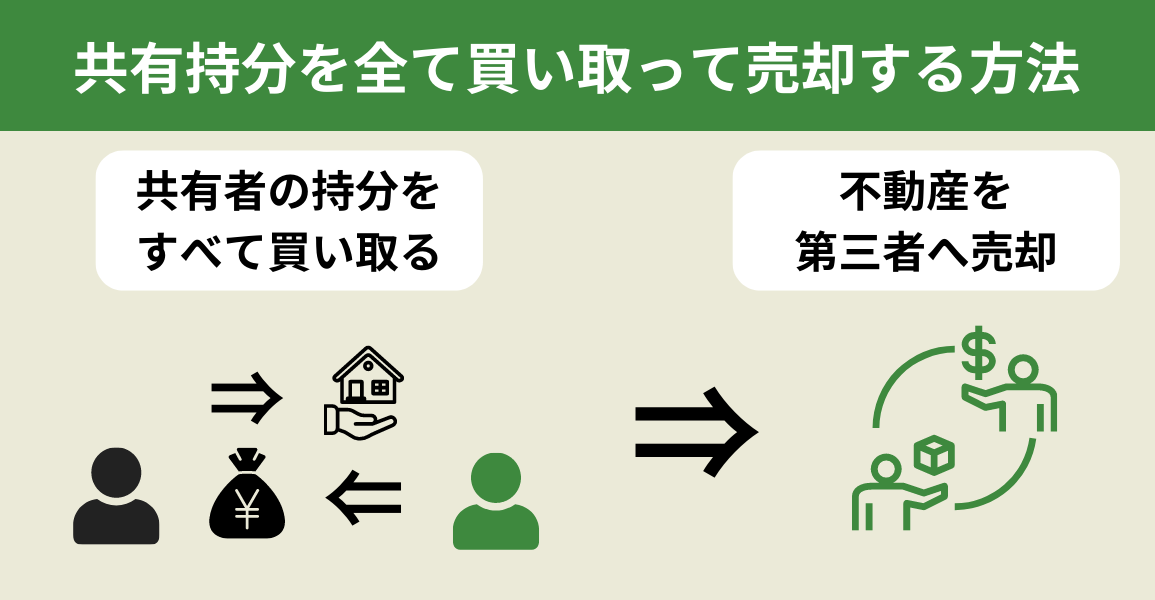

自分で共有者の持分を買い取る

上記の方法とは逆に、共有物を売却したい方が他共有者の持分を買い取り、共有物全体を第三者に売却するという方法もあります。

この方法は、持分を買い取る資金があることはもちろん、他の共有者が共有持分の売却に応じるかという点も重要になります。

共有物の売却に反対している理由が「共有物の利用を継続したいから」であれば、自らの持分も売りたがらないと考えられます。

不動産業者に買い取ってもらう

上記の2つの方法によって共有持分をまとめられなかった場合には最後の手段として、自分の共有持分のみ第三者に買い取ってもらう方法もあります。

通常、共有持分だけを第三者に売却することは難しいといえます。

なぜなら、持分を取得した第三者も共有による権利行使等の制限を受けるため、共有物を自由に使用できないからです。

しかし、不動産業者のなかには共有持分を専門としている買取業者もあります。

持分のみの売却を検討するなら、積極的に利用しましょう。

買取は手続きの手間もかからず、住宅・マンションを問わず早く現金化できるメリットがあります。

共有持分の売買価格の決め方

共有持分を売却するときには、適切な値付けをする必要があります。

共有持分の売買価格はどのように決定されるのでしょうか?

結論からいえば、共有持分の売買価格は当事者間の合意次第です。

ただし、合意すればいくらでもいいというわけではありません。

合理的な根拠がなければ当事者間に不満が残り、後日トラブルとなる危険性があります。

具体的には、以下の方法で算出します。

- 土地全体の価格を算定する

- 共有持分の価格を算定する

- 第三者による買い取り価格の調整

それでは順番に見ていきましょう。

土地全体の価格を算定する

まずは不動産全体で売買する場合に査定される市場価格を出します。

周辺の類似不動産の販売価格や、固定資産税評価額など公的な評価を参考に、おおよその不動産価格を算定します。

共有持分の価格を算定する

土地全体の価格が算定されたら、その金額に共有持分の割合をかけあわせます。

例えば、土地の市場価格が3,000万円、売却したい共有持分が1/3とすると、共有持分の価格は以下のとおりです。

この金額から、不動産ごとの個別の事情やいつまでに売りたいかなどを考慮して、売り出し価格を決めていきます。

第三者による買い取り価格の調整

共有者間での持分売買が合意に至らず、売却を希望する共有者が自己の持分のみを不動産会社に売却する場合、上記で算出された金額からさらに減額されることが予想されます。

共有持分を取得した不動産会社としても、その土地の利用・処分には他の共有者の同意を得なければなりません。

また、あらためて共有者との間で買取交渉をおこなう必要が生じるなど、多くの制限を受けることになります。

需要が下がり、上記で算定した共有持分価格から半額以下になる可能性もあります。

そこで、共有持分をなるべく高値で売却するなら、共有持分の運用にノウハウをもつ専門買取業者に依頼することがおすすめです。

当社、株式会社クランピーリアルエステートでも共有持分の買取を行っております。

下記リンク先の「不動産スピード買取窓口」にご依頼いただくと最短48時間以内で現金化が可能なだけでなく、全国1,200を超える弁護士・税理士・司法書士とのネットワークを活かし、権利関係が複雑な物件もトラブルなく柔軟に買い取れます。

売却したいなら

共有持分買取専門の

当社にお任せください!

共有持分の売買における税金や諸費用

共有持分の売買における税金や諸費用は、通常の不動産売買と共通しています。

その諸費用の内訳を具体的に見ていきましょう

売買契約における収入印紙

共有持分の売買においては、売買契約書を作成するのが一般的です。

その場合、売買契約書は印紙税法でいうところの「不動産の譲渡に関する契約書」となるため、収入印紙の貼付が必要となります。

貼らなければならない収入印紙の額は、譲渡価格によって決定されます。

例をあげておくと、以下のように金額です。

- 売買価格が100万円を超えて500万円以下の場合は1,000円

- 売買価格が500万円を超えて1,000万円以下の場合は5,000円

- 売買価格が1,000万円を超えて5,000万円以下の場合は1万円

収入印紙をだれが負担するか法律上の決まりはありませんが、一般には作成した書類を保管する人が負担します。

登録免許税

共有持分を買い取った場合には登記が必要になり、その際には登録免許税が必要です。

共有持分の売買は所有権移転登記となるため、登録免許税は不動産の固定資産評価額の2%になるでしょう。

一般的には、登録免許税は共有持分を買い取った人が負担します。

司法書士報酬

共有持分の移転登記申請を司法書士に依頼する場合、司法書士に支払う報酬の負担が生じます。

司法書士によって報酬額は異なりますが、相場としては5万円前後です。

ただし、買主本人が自ら書類等を作成し登記申請する場合、この費用はかかりません。

譲渡所得税

共有持分を売却して利益を得た場合、譲渡所得税が課せられます。

譲渡所得税の額の計算は以下の通りです。

- 譲渡価格とは、共有持分の譲渡によって受領した代金の額

- 取得費とは、共有持分を取得した際の購入代金や仲介手数料などの取得時にかかる費用

- 譲渡費用とは、共有持分を譲渡する際に要した仲介手数料や測量費などの費用

- 税率は、所有していた期間により変動する税金の割合

・5年以下の場合には39.63%(所得税が30.63%、住民税が9%)、

・5年を超えて所有していた場合には20.315%(所得税15.315%、住民税5%)

※この税率は非居住用の不動産の場合で、居住用不動産の場合、10年を超えて所有していたときにはさらに軽減税率の特例があります。

※また、居住用の不動産を第三者に譲渡した場合には、3,000万円の特別控除を受けられます。ただし、これには一定の要件を満た必要があります。

まとめ

共有不動産の譲渡には共有者全員の同意が必要となるため、一人でも反対すると譲渡ができないなど、注意すべき点が多く、非常にハードルが高いものとなっています。

一方で、共有持分の譲渡は共有者が単独でおこなえますが、買受人が現れるかという問題があるとともに、買受人が現れたとしても価格が低くなってしまうなどのデメリットがあります。

理想としては、売却に反対している共有者を説得し、不動産を一つにして売却したほうがよいでしょう。

ただし、共有者だけでの協議では感情的になってしまい、合意が遠のく事態もあり得ます。

そのようなときは、不動産業者や弁護士などの専門家にも関与してもらい、共有者全員にとって最もメリットの大きい方法を客観的に提案してもらうといいでしょう。

共有持分の売却でよくある質問

はい、売却可能です。共有不動産全体を売却するなら、共有者全員の同意が必要ですが、共有持分だけなら自分の意思のみで売却可能です。

共有持分の売買価格は、本来の価値から半額程度になるのが一般的です。ただし、物件ごとの条件によって価格が変動するため、共通する相場価格が決まっているわけではありません

共有持分を売却するなら「共有持分専門の買取業者」の買取がおすすめです。共有者間でトラブルが起きていても、安心して不動産売却を任せられます。共有持分専門の買取業者はこちら→

「共有者に自分の持分を買い取ってもらう」「自分で共有者の持分を買い取る」「不動産業者に買い取ってもらう」といった3つの方法があります。

共有持分の売買における税金や諸費用は、通常の不動産売買と共通しています。共有持分の売却で収益がでたら「譲渡価格-(取得費+譲渡費用)×税率」の譲渡所得税が課せられます。