地震や液状化が起きると、土地の境界がずれてしまう場合があります。

しかし、境界のずれた土地をそのまま売却すると、隣地所有者や買主とトラブルに発展してしまう恐れがあるため注意が必要です。

そのため、土地の境界がずれたら基本的に「境界確定測量」を実施して、新しい境界を確定してから売却することをおすすめします。

とはいえ、土地の測量や隣地所有者との交渉にも手間や時間がかかるため、境界のずれた土地を早く売りたい場合は「訳あり物件専門の買取業者」に売却するとよいでしょう。

以下のボタンから「訳あり物件専門の買取業者」による無料査定が受けられるので、まずはあなたの土地の買取価格を確認してみてはいかがでしょうか。

売却したいなら

訳あり物件買取専門の

当社にお任せください!

目次

なぜ土地の境界がずれてしまうのか?

土地の境界がずれているケースは、それほど珍しいものではありません。

しかし、そもそも「なぜ境界がずれてしまうのか?」と疑問に思う方も多いでしょう。

土地の境界がずれてしまう理由は、おもに以下の5つです。

- 昔の誤差が大きい測量で境界を決めている

- 地震や液状化などで土地全体がずれてしまった

- 工事の際に境界標を撤去したor動かした

- 境界標の位置がそもそも間違っていた

- 登記簿と実際の境界が一致していない

次の項目から、土地の境界がずれてしまう理由を具体的に見ていきましょう。

【理由1】昔の誤差が大きい測量で境界を決めている

測量の技術は、この数年〜数十年で大きく向上しました。

しかし、大昔の測量結果を基準に境界を設定している土地も多く、古い土地では、明治時代の測量結果から更新していないところもあります。

土地の売却や分筆をしなければ、改めて測量をする人はほとんどいません。

そのため、昔の誤差が大きい測量技術で決めた境界を、そのまま放置している土地は少なくないのです。

古い土地を売却する際は、最新技術で測量しなおすべきといえるでしょう。

【理由2】地震や液状化などで土地全体がずれてしまった

天災が原因で、土地そのものが変形してしまうこともあります。

地すべりなどで土地の表面が動いただけなら、登記簿上の境界は変わりません。

しかし、地震による地割れによって土地そのものが水平方向に動いた場合、境界の位置も土地と一緒に移動したものとされます。

また、土地の移動や変形がさらに複雑だと、解決方法に明確な基準がありません。

対応策としては、筆界を新しく設定する方法や、侵食した部分の土地を買取する方法があります。

【理由3】工事の際に境界標を撤去したor動かした

境界標は動かさないのが原則ですが、下水道工事や外構工事、付近の電柱工事などで、どうしても邪魔になることがあります。

その場合、自分と隣接地の所有者が立ち会って境界標の位置を記録し、一時的に境界標を移動しなければなりません。

工事が終わって復元する際も、同じように立会いが必要です。

しかし、ずさんな工事をする施工業者だと、元の位置を記録していないことが多々あります。

最悪の場合「作業の邪魔だから」と、勝手に撤去して放置しているケースもあるのです。

業者が勝手に動かした場合は、復元費用を請求しましょう。

【理由4】境界標の位置がそもそも間違っていた

最初の設置時点で、境界標の位置を間違えているケースもあります。

境界標は「一文字」「十文字」「矢印」などのさまざまなマークで境界線を示します。つまり、向きを間違えるだけで本来とはまったく違った境界になってしまうのです。

工事の際に動いてしまうのと同様に、人為的なミスといえるでしょう。

自分と隣接地の所有者が立ち会い、正しい位置に境界を設置しなおす必要があります。

【理由5】登記簿と実際の境界が一致していない

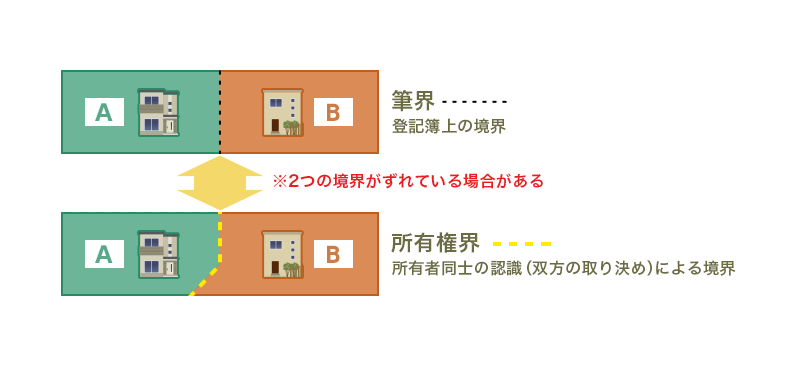

法律上の取り扱いでは、土地の境界は2種類にわけられるので注意しましょう。

登記簿の記載による境界は「筆界」といわれます。

一方、土地の所有者間で認識されている境界は「所有権界」です。

「それって一緒じゃないの?なにが違うの?」と疑問に思う方も多いと思います。普通に考えると、2つの境界は一致しているはずです。

しかし、実際には登記簿上の境界と、現地の境界が一致していないケースも少なくありません。

工事の手違いや、年月の経過で境界があいまいになるのが主な原因です。また、土地の所有者同士が合意したうえで、登記簿とは違う位置に塀や柵を置く事例もあります。

筆界と所有権界が違っていれば、売却の際にどちらの境界を基準にするかで問題になります。

境界の不一致を修正するために、隣接地の所有者と交渉が必要な場合もあるでしょう。

土地の境界が決まる仕組みは3ステップ

そもそも、土地の境界がどのようにして決まるのでしょうか?

土地の境界が決まる仕組みは、以下の3ステップです。

- 隣地所有者と境界の位置を決める

- 境界に杭や鋲などの「境界標」を設置する

- 「登記手続き」によって境界を確定する

土地の境界は書類上の取り決めだけでなく、現地に境界標という印を作って明確にする必要があります。

そして、この境界標を設置するには、土地家屋調査士や隣接する土地の所有者と協力しなければなりません。

境界がずれた土地を売る前に、まずは土地の境界を決める仕組みを把握しましょう。

1.隣地所有者と境界の位置を決める

土地の境界を決めるのには、土地家屋調査士による測量が必要です。

素人が適当に境界を決めてしまっては信用性がないので、境界を決めるときは測量の専門技術をもつ土地家屋調査士へ依頼する必要があるのです。

また、土地家屋調査士に測量してもらうだけでは境界を決められません。

隣接する土地の所有者が測量結果に同意して、はじめて境界を決定できます。

土地の境界は自分ひとりでは決められず、土地家屋調査士や隣接する土地の所有者と協力して決定しなければなりません。

土地家屋調査士と測量士の違い

測量の専門家として、測量士という資格を聞いたことがある人もいるでしょう。

一見、土地家屋調査士と似ている資格の測量士ですが、業務内容は明確に違います。

土地家屋調査士は、のちほど説明する「登記」を目的とする測量が専門です。

土地家屋調査士の業務に、土地を測量した後の登記業務までが含まれます。

一方、測量士は登記目的の測量はできず、登記業務もできません。

測量士の主な業務は、道路やトンネルなど、公共の建築物を作る際に必要な測量です。

土地の境界を決めるとき、登記は必ず申請しなければいけません。

そのため、測量士ではなく土地家屋調査士に依頼する必要があります。

2.境界に杭や鋲などの「境界標」を設置する

土地家屋調査士が測量して、隣地所有者がその結果に合意すれば、現地に「境界標」と呼ばれるものを設置します。

境界標とは、目に見えない境界を明確に示すための目印です。境界標同士を結んだ線が土地の境界となります。

形としては杭や鋲が多く、現地に直接打ちつけます。材質は石やコンクリート、金属などさまざまです。

境界標には、簡単には動かせない「不動性」や、だれでもすぐに境界がわかる「視認性」「特定性」などが求められます。

3.「登記手続き」によって境界を確定する

境界標を設置すれば、土地所有者の間では境界が明確になります。

しかし、境界が公に認められるには登記申請が必要です。

登記とは、土地の境界をはじめ所有者の名義、所在地など、不動産に関するあらゆる情報を管理する国の制度です。

登記申請は自分でもできますが、測量と一緒に土地家屋調査士へ依頼するのが一般的です。

登記申請時には「地積測量図」が必要

境界の登記申請をするときは、土地の図面である「地積測量図」を提出します。

地積測量図とは、地番や面積の計算方法などが記載された図面です。登記簿で境界を見るときは、この図面を基準にします。

作成するには、用紙の種類や図面を引く線の太さなど厳しい基準があります。そのため、土地家屋調査士に測量とあわせて作ってもらうのが一般的です。

登記後、地積測量図は法務局に保管されます。対象の土地を管轄する法務局で、だれでも閲覧・取得が可能です。

ただし、土地の売買や分筆(=土地を切り分けること)の際に作るものなので、先祖代々引き継いできた古い土地には既存の地積測量図がない場合もあります。

境界は「境界標」と「地積測量図」で確認できる

土地の境界がずれている、もしくはあいまいになっている場合、現地の境界標と地積測量図を比較してみましょう。本来の境界と、現地の境界がどれほどずれているか判別できます。

地積測量図がなければ、改めて測量しなければ土地の売却はむずかしいでしょう。

また、境界標と地積測量図に間違いがなくても、現地で境界標を無視した塀や柵、フェンスなどを設置しているケースもあります。

いずれの場合も、土地を売却するときは隣地所有者と話し合いや交渉が必要です。土地の売却前に境界のずれを解消しなければ、トラブルに発展する可能性が高いでしょう。

境界がずれたまま土地を売却するリスク

土地の売却時に、境界をずれたままにしておくのは非常に危険です。

境界がずれたまま土地を売却すると、3つのリスクがあります。

- 隣地所有者とトラブルになる

- 買主に「契約不適合責任」を追及される

- 本来より小さい面積で土地売却して損をする

境界がずれているのを隠して売却すると、ほぼ確実にトラブルが発生しますし、場合によっては損失を受けてしまう恐れもあるのです。

境界がずれた土地を売却するリスクを、具体的に見ていきましょう。

隣地所有者とトラブルになる

境界がずれたまま土地を売却すると、隣地所有者とトラブルになるのは避けられないでしょう。

「売却のために境界を確認したら土地の一部が隣地にはみ出していた」というケースは少なくありません。

「ブロック塀の所有権が自分と隣地所有者のどちらにあるか」という点も重要です。ブロック塀が境界の内側なのか外側なのか、それとも真ん中がちょうど境界になるのかで裁判にもなりかねません。

隣地所有者とトラブルになれば、土地も売却しにくくなります。そのため、土地売却においては隣地所有者と、日頃からよい関係性を築いておくことが重要といえます。

買主に「契約不適合責任」を追及される

境界がずれているのを隠して売却すれば、買主から「契約不適合責任」を問われる可能性が高いでしょう。

契約不適合責任とは、売買契約で引き渡された目的物が契約内容に沿わないとき、目的物の補完や代金の減額などを売主に負わせる法律です。

引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、買主に不相当な負担を課するものでないときは、買主が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。出典:e-Govポータル「民法562条」出典先のURL、記事タイトル

境界がずれた土地をそのまま売っても、結局は売主の責任で正しい境界に修正しなければなりません。

本来より小さい面積で土地売却して損をする

境界のずれによって、自分の土地が隣接地に侵食されているケースもあります。

侵食によって土地面積が小さくなれば、売却価格も当然ながら低くなります。

地価の高い地域だと、面積が1平方メートル違うだけで数十万円の差が出るため、境界の修正は高額で売却するためにも必要なことだといえるでしょう。

土地の境界がずれたら「境界確定測量」をしよう

境界がずれた土地をそのまま売却するのは、売りやすさや売却価格の面から不利になります。

そのため、境界がずれた土地を売却するときは、境界を正確なものにする「境界確定測量」をすべきです。

境界を修正すれば、購入希望者を見つけやすくなります。ずれたまま売却するより、売却価格も高くできるでしょう。

「境界確定測量」の具体的な手順

境界確定測量は以下の手順でおこない、一般的に約3〜4ヶ月の期間がかかります。

- 1.土地家屋調査士へ測量を依頼する

- 2.現況測量と近隣への事前説明

- 3.境界確定測量と立ち会いによる合意

- 4.筆界確認書を作成する

- 5.登記簿に新しい境界を反映させる

隣地所有者にも立ち会ってもらうため、スケジュール調整で時間がかかる可能性もあります。土地を売却するときは、境界確定測量からはじめるのがおすすめです。

境界確定測量の手順を把握して、スムーズに土地を売却できるようにしましょう。

1.土地家屋調査士へ測量を依頼する

境界確定測量を依頼された土地家屋調査士は、最初に現時点の土地の状況を把握するために資料を集めます。依頼者にも必要書類の提出を求めるでしょう。

必要書類は土地家屋調査士から指示されますが、主に必要なものとして下記があげられます。

- 公図

- 登記簿謄本

- 共同担保目録

- 地積測量図

上記の書類はすべて法務局で取得可能です。

また、上記の書類以外にも不動産に関する資料はまとめておきましょう。

一見関係ない書類でも、ずれてしまった境界の「本来の位置」を判断する重要な資料になりえます。

2.現況測量と近隣への事前説明

集めた書類をもとに、土地家屋調査士が現地で現況測量をおこないます。このときは隣地所有者へ立ち会いを求めなくても大丈夫です。

現況測量の結果をもとに、仮の図面である現況測量図を作成します。

また、今後の測量で立ち会いに協力してもらうため、土地家屋調査士が隣地所有者へ挨拶回りをおこないます。

3.境界確定測量と立ち会いによる合意

仮の図面を参考にしつつ、より正確に土地を測量します。

測量データと収集した資料を照合した後、測量を依頼した土地所有者・隣地所有者・土地家屋調査士の全員が立ち会って測量結果を確認します。

境界が確定するには、所有者同士が合意しなければなりません。

4.筆界確認書を作成する

境界が確定したら、境界標を設置します。

あわせて、書面で境界が確定したことを証明するための筆界確認書と、境界を図面で表す確定測量図の作成をします。

土地所有者と隣地所有者が署名・捺印し、それぞれの手元に書類が渡れば測量は終了です。

5.登記簿に新しい境界を反映させる

測量後は、登記簿に新しい境界を反映させましょう。

土地の境界を修正する登記を「地積更正登記」といいます。

登記は自分でも申請可能です。しかし、測量を依頼した土地家屋調査士に一緒にやってもらう方が、スムーズかつミスなく申請できるでしょう。

境界確定測量の費用相場は30〜80万円

境界確定測量を土地家屋調査士に依頼した場合、費用の相場は30万~80万円です。土地の面積や形状などで変わります。

また、地価が高い都市部のほうが、郊外の測量より費用が高くなる傾向にあります。

土地家屋調査士が依頼前に見積もりを出してくれるのが一般的なので、しっかりと確認しておきましょう。

基本的に、費用は土地の売主が負担します。ただし、売買契約の内容によっては買主負担や折半となるケースもあります。

隣地所有者とトラブルを抱えているときの対処法

ここまでにもお伝えしてきましたが、境界の確定には隣地所有者と同意することが不可欠です。

しかし、境界の認識が自分と違っていて、どうしても立ち会いを依頼できない場合や、立ち会いを依頼しても測量結果に納得してもらえないことがあると思います。

隣地所有者と境界トラブルが発生したときは、筆界特定制度やADR境界問題相談センターを利用して、問題を解決しましょう。

これらの制度や機関を使えば、裁判をせずにトラブルを解消可能です。

筆界特定制度を利用する

筆界特定制度とは、もともとあった筆界を明らかにして境界トラブルを解消する公的制度です。

筆界調査委員という専門家が現地調査をおこない、調査結果や各種資料をもとに筆界特定登記官が境界を特定します。境界確定測量と違い、隣地所有者による立ち会い・同意は必要ありません。

しかし、あくまで客観的なデータにもとづいて判断するため、依頼側に有利な結果が出るとは限らない点に注意しましょう。

参照:法務省 筆界特定制度

ADR境界問題相談センターに相談する

ADR境界問題相談センターとは、境界トラブルを解決する民間の専門機関です。

土地家屋調査士と法律の専門家である弁護士が、チームを組んで境界紛争の解決にあたります。

各地の土地家屋調査士会が主導して、当事者間の調停や境界標の埋設、登記手続きをすすめます。

参照:日本土地家屋調査士会連合会 ADR境界問題相談センター

境界がずれた土地は「訳あり物件専門の買取業者」に売却しよう

不動産業界において、境界がずれた土地は「訳あり物件」と扱われます。

そのため、境界のずれを解決しなければ、一般的な不動産業者は対応してくれません。

しかし、不動産業者のなかには訳あり物件を積極的に扱う「訳あり物件専門の買取業者」もあり、そこへ土地を売却することで次のメリットが得られます。

- 測量をせずに境界トラブルを解決できる

- 境界がずれた土地でも積極的に買取してもらえる

「訳あり物件専門の買取業者」なら、土地の測量や隣地所有者との交渉といった面倒な手続きを踏まずに、境界がずれた土地をそのまま買取してもらえるのです。

測量をせずに境界トラブルを解決できる

訳あり物件専門の買取業者では、境界がずれた土地でもそのまま買取しています。

境界トラブルの解決を業者にすべて任せられるため、測量や隣地所有者との交渉といった面倒な手続きを売主自身でおこなう必要がなくなります。

境界がずれた土地を手間なく売りたい場合、訳あり物件専門の買取業者へ売却するとよいでしょう。

境界がずれた土地でも積極的に買取してもらえる

大手不動産業者などの場合、境界がずれた土地は「お金にならない」として、買取拒否されたり、安値で買い叩かれてしまうことも少なくありません。

なぜなら、一般的な不動産業者は境界トラブルの解決を業務としていないので、トラブル解決に割くコストや人員を用意していないからです。

一方で「訳あり物件専門の買取業者」のなかには、法律トラブル解決のために弁護士と提携している業者も存在します。

そうした専門買取業者であれば、売主から物件を買取した後、自社で境界トラブルをスムーズに解決できるので、境界がずれた土地も積極的に買取しているのです。

以下のボタンから「弁護士と提携した専門買取業者」の無料相談が受けられるので、境界トラブルの解決に向けたアドバイスを貰うとよいでしょう。

売却したいなら

訳あり物件買取専門の

当社にお任せください!

まとめ

境界がずれた土地を売却する際は、境界確定測量などで境界を確定しておきましょう。

境界がずれた土地を売却しても、購入希望者が見つかりにくい上、隣地所有者や買主とのトラブルが発生する恐れもあります。

ただし、境界確定測量や隣地所有者との交渉には、時間も手間もかかってしまうため「境界がずれた土地を早く手放したい」という方もいるでしょう。

境界がずれた土地を早く売りたい場合は「訳あり物件専門の買取業者」にそのまま買取してもらうとよいでしょう。

最短数日で買取してもらえる上、境界トラブルの解決もすべて買取業者がおこなうので、売主は売却した後の土地について一切気にする必要はありません。

境界がずれた土地のよくある質問

昔の誤差が大きい測量が実施されていたり、地震や液状化などで土地全体がずれてしまうケースが多いです。また、工事時に境界標を動かしたり、境界標の位置がそもそも登記簿と一致していないケースも少なくありません。

測量をおこない、隣地所有者と境界の位置を決めた後、その境界に杭や鋲などの「境界標」を設置します。そして「登記手続き」によって境界を法的に確定するのです。

隣地所有者とトラブルになるだけでなく、買主から「契約不適合責任」を追及される恐れもあります。また、面積が本来より狭くなり損をしてしまうケースも少なくありません。

土地の境界がずれたら「境界確定測量」を実施して、再び境界を確定しましょう。境界確定測量については約30〜80万円で実施できます。

測量をせずにトラブルを解決できる「訳あり物件専門の買取業者」に売却しましょう。専門買取業者なら、境界がずれた土地でもそのまま最短数日で買取してもらえます。

【弁護士と提携】訳あり物件専門の買取業者はこちら